2023.08.21

1300万円の差って本当?「賃貸vs持ち家」を経済性・住環境の観点から徹底比較!

よく話題になる「賃貸VS持ち家」論争ですが、どっちが得か?なんて、将来の不確定要素があるので、明確な答えは出せません。

私は賃貸派でも持ち家派でもなく、「誤った情報に振り回されないように、最低限の知識を付けて、自分で決めるしかない派」です。無責任ですが、おそらくこれが最適解です。

自身の状況も踏まえ、正しい知識できちんと判断することが大事です。

目次

「賃貸vs持ち家」議論に不足している観点

「賃貸の家賃は使い捨てで、持ち家は資産になる」とよく言われましたが、これは嘘です。

建物の価値は年々目減りし、最終的には0に。維持費や固定資産税を踏まえると、実質マイナス資産(負債)と言えます。そのため資産性の観点のみで、「持ち家が良い!」という意見は間違っています。

また「賃貸vs持ち家」議論になると、「賃貸の住環境(住み心地)の悪さ」も、あまり触れられないですね。

賃貸住宅の大家さんも当然ビジネスでやっているので、なるべく安く、見栄えだけ良い家を建てます。そのため目に見えない住環境にこだわらないのは、当然です。このように賃貸と持ち家を比較して考える際、住環境の観点に触れずに、「賃貸が良い!」という意見も考察不足でしょう。

ライフスタイルから考える「賃貸」or「持ち家」

賃貸が適しているかor持ち家が適しているかは、個人の要望やライフスタイルによってそれぞれですが、具体的な選び方の例としては、主に以下3つのパターンが挙げられるでしょう。

- 今の場所で暮らし続ける&持ち家が欲しい ⇒ 持ち家

- 住む場所が変わるかも&持ち家が欲しい ⇒ 賃貸 or(条件付)持ち家

- 持ち家にこだわらない ⇒ 賃貸

次項からはそれぞれのパターンごとに、「なぜ賃貸が適しているのか?」「なぜ持ち家が適しているのか?」について解説していきます。

3タイプから考える「賃貸VS持ち家」の比較

①今の場所で暮らし続ける&持ち家が欲しい人

迷うことなく一瞬で、「持ち家」に決定。

持ち家の最大のデメリットは、住む場所が固定されてしまうこと。そのため今の場所で暮らし続けるなら、そのデメリットもなく、持ち家が欲しいのであればもう迷う必要はありません。

持ち家を買うにあたって、「どのタイミングで買うべきか?」を決めかねている場合はこちらの記事も参考にしてみてください。

関連記事:『家を建てるなら「いつ」?最もお得なタイミング・頭金について解説』

②住む場所が変わるかも&持ち家が欲しい人

「転勤や実家の都合で、住む場所が変わるかもしれないけど、持ち家が欲しい」という場合。

この場合基本的には、賃貸で様子を見るのが無難でしょう。持ち家を買った途端に、転勤になりました…なんて話はよく聞きます。

それでも持ち家が欲しいという人は、「賃貸で貸せる持ち家」を買うという方法があります。事前に家賃相場を調べ、ローン支払い額の110%~120%で貸せる家を建てるという方法ですね。このとき重要なのが、「立地(ロケーション)」と「大きすぎる家を建てないこと」です。

ただこのスキームの注意点は、転居に伴う持ち家の賃貸を、認める銀行と認めない銀行があるという事です。

そのためこのスキームを使う場合には、ローンを組む際に「転勤等でやむを得ず賃貸に出すのはOKですか?それとも全額返済を求められますか?」と、事前に銀行に確認しておきましょう。

住宅ローンや銀行選びに関して詳しく知りたい場合は、下記記事で解説しているのでこちらも併せて参考にしてみてください。

関連記事:『「住宅ローン」の基礎知識と失敗しない銀行の選び方(前半)|5つのパターン別に解説』

関連記事:『「住宅ローン」の基礎知識と失敗しない銀行の選び方(後半)|よくある質問19選』

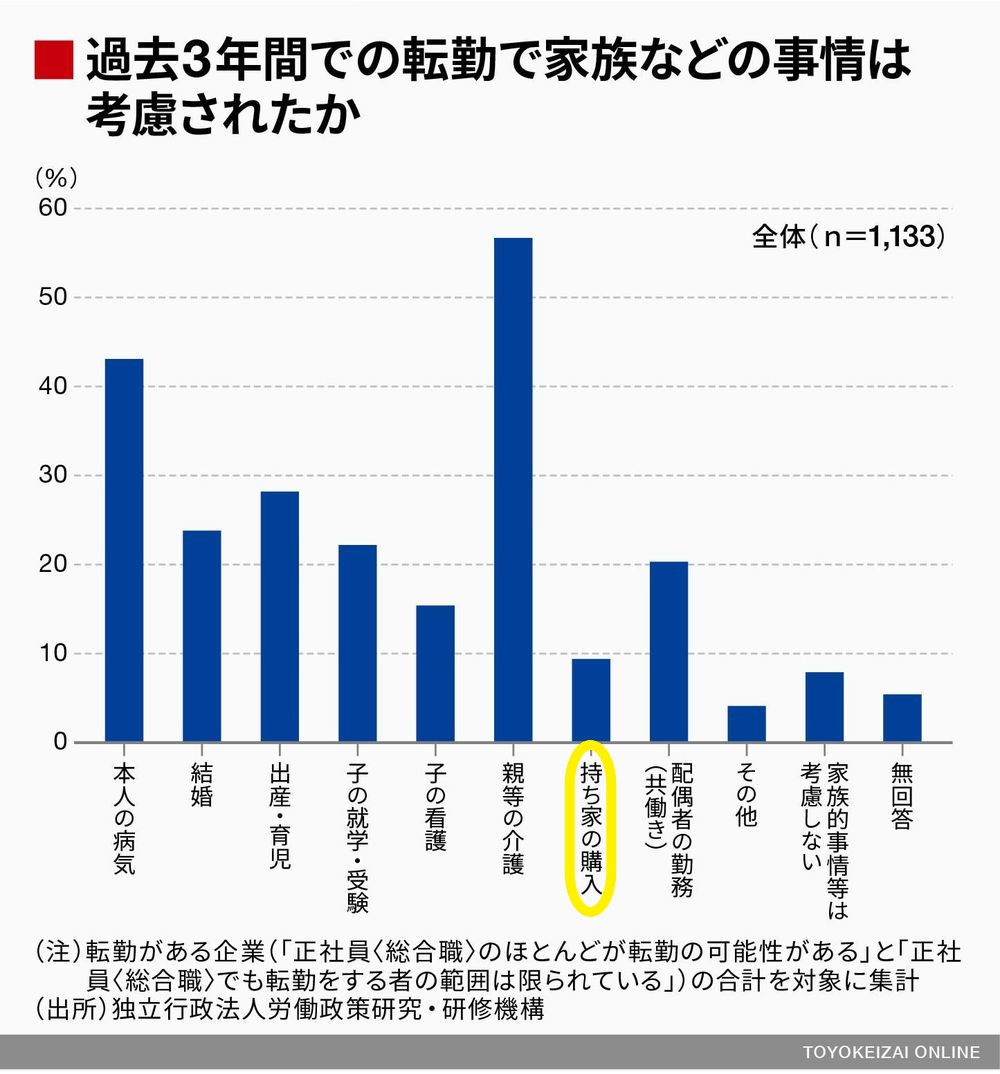

<持ち家の事情は転勤判断に考慮されない>

(出典:東洋経済 ※一部加工)

余談ですが、望まない転勤って最悪だと思っています。なくなればいいのにと思いますが、たぶんなくなりません。

ならば転勤を命じられた時に、「会社を辞められる状態」を作っておきましょう。「転勤しろと言うなら辞めることも検討します。私が辞めてもいいんですか?」と強気に言えるくらいのスキルと選択肢を持つことが、根本的な解決方法です。

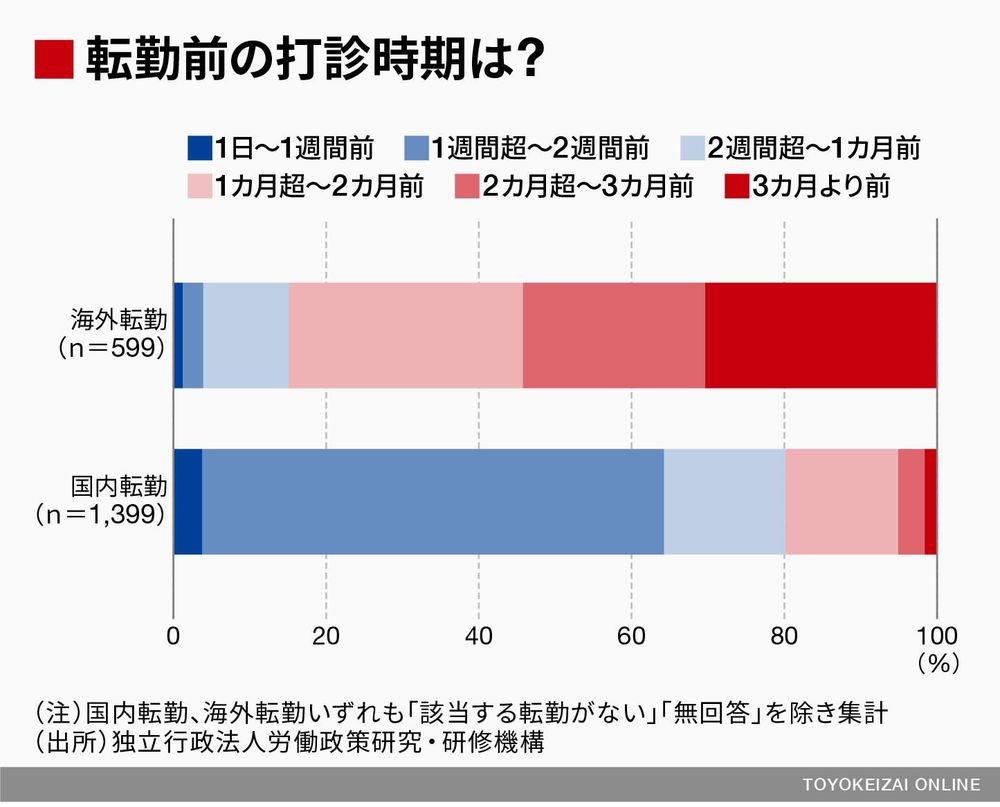

<直前の転勤打診も珍しくない>

(出典:東洋経済)

③持ち家にこだわらない人

迷わず、「賃貸」を選びましょう。

<持ち家にする理由がないなら迷わず賃貸!>

(出典:京急不動産)

賃貸vs持ち家を「経済性」の観点から比較

次に「賃貸」と「持ち家」を、経済性の観点から比較していきます。

持ち家よりも「賃貸」が勝っている点は?

初期コストの低さ

賃貸も敷金・礼金等かかりますが、持ち家の諸費用(数百万円)に比べたら、小さい金額です。

維持費が不要な点

賃貸は、ほぼ維持費ゼロ。

家の設備が壊れたら、0円で大家が直してくれます。固定資産税もゼロ、修繕費もゼロ。ただし、駐車場・駐輪場は実費がかかるので、台数が多い場合は注意が必要です。

収入が減少した時の対応力

収入が減れば、家賃が低い家に引っ越せばOK。持ち家のように、住宅ローンに縛られることはありません。

家族構成が変化した時の対応力

家族が増えれば広い部屋に、家族が減れば狭い部屋に引っ越せばOK。賃貸は、可変性が高く、実に気楽でいいですね。

住む場所が変わった時の対応力

当然、賃貸なら自由に移動可能。賃貸の最も大きなメリットは、住む場所を限定されないことだと思っています。

こうしてみると、やはり賃貸は「コスト面の低さ」と「可変性の高さ」が、際立ちますね。

<賃貸なら、地方移住によって家賃を下げることも可能(仕事の問題はあるが…)>

(出典:ホームアドバーク)

賃貸よりも「持ち家」が勝っている点は?

購入した土地は資産として残る

家は資産になる!は嘘ですが、「土地」は資産として残ります。資産として残らない家を大きくしすぎず、資産として残る土地は、ロケーションの良い場所を選択しましょう。

土地購入をする際の注意点については、以下記事でまとめていますので、併せてこちらも参考にしてみてください。

関連記事:『土地購入前に確認すべき6つの「土地造成費用」|安い土地にはワケがある』

老後に賃貸契約ができなくなる心配がない

賃貸だと、年金生活等で収入が少ない場合、賃貸契約をしてもらえないリスクが出てきますが、当然持ち家にその心配はありません。

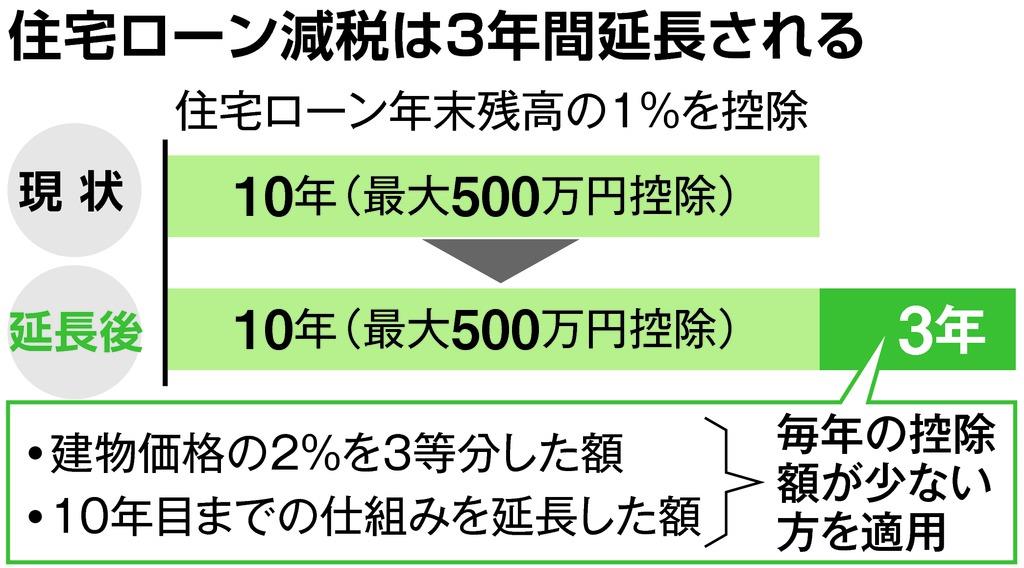

ローン控除・補助金などが活用できる

特に、ローン控除が活用できるのは大きいですね。一般住宅なら、最大で400万円+増税分が還付されます。これはでかいです。

他にも、住まい給付金や各種補助金を活用することできますね。(長期優良住宅の場合は、最大控除額500万円)

(出典:産経新聞)

(出典:産経新聞)

どちらが勝ちとも言えない点

月々の支払い額

表面的には、賃貸より持ち家の方が多くなる傾向にありますが、土地は資産として残るため「土地分は貯金」と考えると、月々の支払い額から賃貸と持ち家を比較する場合には、「家賃」vs「建物分の支払い+維持費」で比較するのが適正でしょう。

例えば建物2,300万円・維持費1.5万円/月の持ち家であれば、およそ「8~9万円/月」くらいなので、この金額と家賃を比較するの適正ということです。ただし持ち家の自己資金額などにもよるので、正確に比較することは不可能です。

最終的な総支払い額

住む場所が変わらなければ、持ち家より賃貸の方が、総支払額は多くなる傾向にあります。しかし月々支払いと同様に、不確定要素によるので、正確に比較することは不可能でしょう。

ネット上にも「賃貸vs持ち家」や「賃貸と持ち家とだと1300万円以上も差が生じる」など、さまざまな比較記事がありますが、そもそもの前提条件がばらばらなため正しい評価ができているとは言えません。

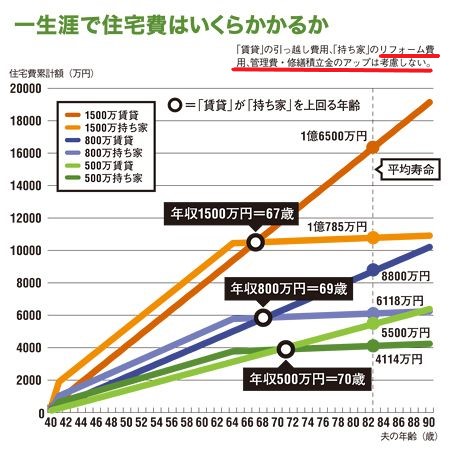

以下グラフも、持ち家と賃貸を最終的な総支払額の面から比較したものですが、右上部(赤線箇所)に「リフォーム費用・管理費・修繕積立金のアップは考慮しない」と書かれていますね。正確な比較は困難なため、この手の記事はあまり当てにしないほうが良いでしょう。

<様々な比較記事があるが、正確な比較は不可能>

(出典:プレシデント)

賃貸vs持ち家を「住環境」の観点から比較

恐らく賃貸で「住環境」を構成する、「窓・断熱・気密・換気システム」の基本性能が整っている家は存在しません。

これは冒頭でも触れた通り、賃貸は大家が住むわけでもないので、見栄え重視で、住環境にお金をかけることはしません。

一方持ち家であれば施主の意識次第で、住環境を構成する「窓・断熱・気密・換気システム」の基本性能を整えることができるため、住環境こそが、持ち家の最大のメリットと言えます。健康であることが、人生を豊かに生きる基本中の基本ですからね。

ただしこれは「持ち家であれば絶対に住環境が良い!」というわけではなく、あくまで基本性能を整えることができれば…の話です。最悪のケースは、賃貸マンションから基本性能の低い新築戸建に引っ越した場合。この場合、住環境は確実に悪化します。

戸建住宅はマンションと違い、四方が外気に囲まれる+窓が多いため、基本性能が低いとその分住環境は劣悪になります。正直上下お隣に囲まれている賃貸マンションの方がよっぽどマシです。そのため持ち家(特に戸建)を買うときは、家の性能について勉強して、住環境を整えれるようにしましょう。

住環境を整える際は、「窓」「断熱」「気密」「換気システム」この4つを抑えておけばOKなので、以下の記事も参考にしてみてください。

住環境を整える際に読んでおきたい記事

「賃貸vs持ち家」に関するよくある質問

Q.持ち家は、住宅ローンの支払いが終われば「タダ」で住める?

残念ながら、タダで住めるわけではありません。

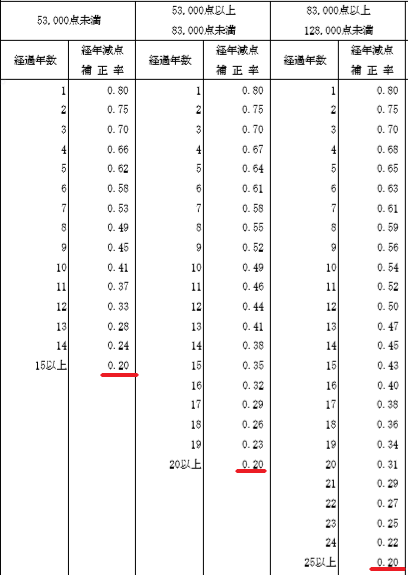

土地の固定資産税/都市計画税は、永遠にかかりますし、建物の固定資産税/都市計画税も、価値の目減りとともに年々下がっていきますが、新築時の20%で下げ止まり、その金額の支払いが永遠に続きます。もちろん修繕費もかかりますね。

<固定資産税の減額率(経年減点補正率)は、0.20で下げ止まる>

(出典:総務省)

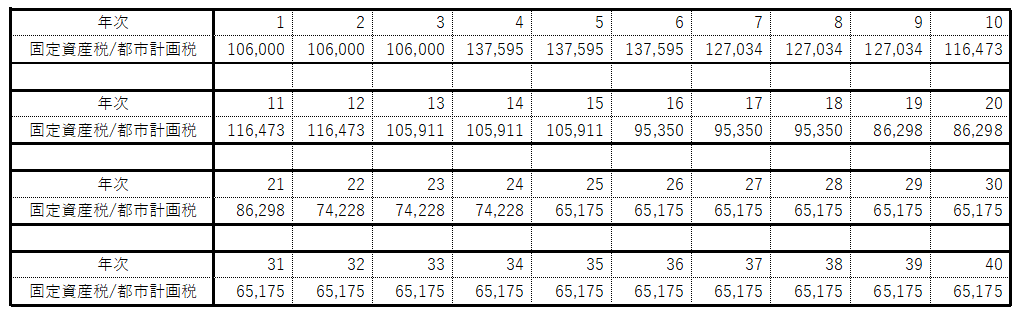

Q.実際、持ち家の固定資産税ってどれくらいかかるの?

瀬山家の固定資産税/都市計画税をシミュレーションしてみました。

最も多い時で13万円以上、最も少なくなっても6万円以上かかっています。平均10万円くらいでしょうか。最初の10年間(13年間)はローン控除があるので気楽ですが、それ以降の負担感はそこそこありますね。

最初の3年間は優遇で安く、4年目が最も高く、そこから少しずつ下がって、25年目以降は変わりません。税額は、3年ごとに見直されます。(土地評価額1,000万円、建物面積86㎡、再建築費用が変わらなかった場合)

<瀬山家の固定資産税/都市計画税の見込金額>

Q.「持ち家はオワコン」って言いますよね?

確かに最近、「賃貸がトレンド!」「持ち家はオワコン!」という記事が多いですね。

確かに、これまで述べてきたように、資産性を背景にした「持ち家神話」は、住宅会社が営業トークとして使ってきた「ほぼウソ」であると言えます。

ただし繰り返しになりますが、この「持ち家オワコン!」には住環境の観点が抜け落ちています。あえて言うなら、「住環境が悪い持ち家はオワコン!」でしょうか。住環境が悪い持ち家は、持ち家の最大のメリットである「住環境の良さ」を損なっているので、もはや持ち家を選ぶメリットがありません。

まとめ

「賃貸」と「持ち家」、どちらにすべきかを考える際には、ライフスタイルから考えるのが一番簡単です。

ライフスタイルから考える「賃貸vs持ち家」

- 今の場所で暮らし続ける&持ち家が欲しい ⇒ 持ち家

- 住む場所が変わるかも&持ち家が欲しい ⇒ 賃貸 or(条件付)持ち家

- 持ち家にこだわらない ⇒ 賃貸

賃貸vs持ち家を「経済性」「住環境」の観点で比較

加えてより掘り下げて考えるのであれば、以下のような「経済性」「住環境」の観点をプラスして比較してみるとよいでしょう。

「賃貸vs持ち家」を「経済性」で比較した場合

持ち家よりも「賃貸」が勝っている点

- 初期コストの低さ

- 維持費が不要な点

- 収入が減少した時の対応力

- 家族構成が変化した時の対応力

- 住む場所が変わった時の対応力

賃貸よりも「持ち家」が勝っている点

- 購入した土地は資産として残る

- 老後に賃貸契約ができなくなる心配がない

- ローン控除・補助金などが活用できる

いろんな比較記事があるけど、経済性の正確な比較は不可能!

「賃貸vs持ち家」を「住環境」で比較した場合

住環境こそ「持ち家」最大のメリット!

- 賃貸で、住環境を構成する「窓・断熱・気密・換気システム」が整った家は存在しない。

- 持ち家であれば、施主の意識次第で住環境を整えることができる

基本性能が低いと持ち家でもマンションよりも住環境が劣悪に…!

PROFILE

せやま大学の人

瀬山 彰

大学卒業後、日本最大手経営人事コンサルティング会社にて、全国ハウスメーカー・工務店を担当。住宅業界で手腕を振るう中、住宅業界の悪しき文化に疑問を覚え、家づくりの新たなスタンダードの確立を目標に掲げる。その後、中堅ハウスメーカー支店長を経て、2019年に独立。

「家なんかにお金をかけるな!質は担保しろ!」をテーマにした”ちょうどいい塩梅の家づくり”が話題となり、YouTube「家づくり せやま大学」は、登録者数5万人超えの人気チャンネルに。現在は、優良工務店認定制度「せやま印工務店プロジェクト」の全国展開を推進し、ちょうどいい塩梅の家づくりの普及に努めている。

娘4人の父親。広島県出身、広島カープファン。