2025.05.25

最近では、「ZEH基準」だとか「HEAT20」だとか、各社断熱性能に関するアピールが増えつつありますが、これらはあくまでカタログ値であり、それがそのまま「自分の家の断熱性能」になるわけではありません。

そのため断熱性能を考える際には、工務店・HM頼りにせず、施主自身が断熱性能についてしっかり理解しておく必要があります。

- そもそもUA値・断熱等級・ZEHって何?

- 断熱等級・UA値の推奨水準は?

- 断熱性能を担保する際、どこを・どうすればいい?

など分かりやすくかみ砕いてお話ししていきますので、一緒に勉強していきましょう。

動画で学びたいという方は以下からご覧ください!

関連動画(YouTube):『【永久保存版】気密性能 完全攻略!C値とは?気密測定の手順や高気密住宅のデメリットなども分かりやすく解説』

目次

断熱性能を表す「UA値(ユーエー値)」について

そもそも「UA値」って何?

家の断熱性能を理解するためにも、まずは断熱性能を表す「UA値(ユーエー値)」について勉強しておきましょう。

UA値(ユーエー値/外皮平均熱貫流率)というのは、「住宅の内部から、外壁・屋根・開口部などを通じて”外部へ逃げる熱量”を外皮全体で平均した値」のことです。

つまり、UA値(ユーエー値)が小さいほど、熱が逃げにくく「断熱性能の高い」省エネ住宅ということになります。

UA値は「建物の仕様」から算出される!

気密性能を表すC値は、実際に建物が建ってから現地で測定するものですが、UA値は「採用した仕様を元に算出される数値」になります。

そのため断熱性能(UA値)を担保する際には、

- 「どの水準を目指すべきか?」を決める

- 必ず契約前に、「UA値●●以下」と見積書に記載してもらう(契約後だと追加費用が発生します)

- その実現に向けて、断熱性能に関連する仕様を決めていく

断熱性能は、「地域区分」とセットで考えよう!

(出典:IBEC)

当然ですが地域によって気温は異なるわけなので、断熱性能(UA値)も各地域に合わせたちょうどいい塩梅を目指す必要があります。

また断熱性能(UA値)に限った話ではありませんが、マニア的なやりすぎは禁物。日本の工務店・HMはなぜか、「驚くほど断熱意識が低い工務店・HM」と「マニア的に断熱意識が高い工務店・HM」に分かれています。意識が低いのは当然だめですが、マニア的にやりすぎてもいけません。何事もちょうどいい塩梅を意識することが肝要です。

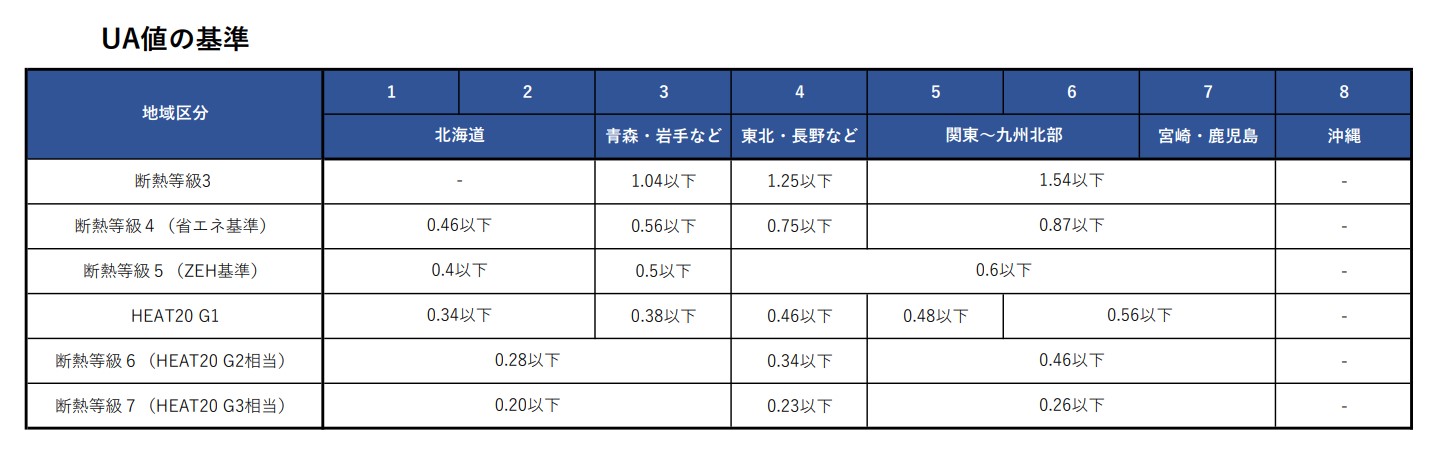

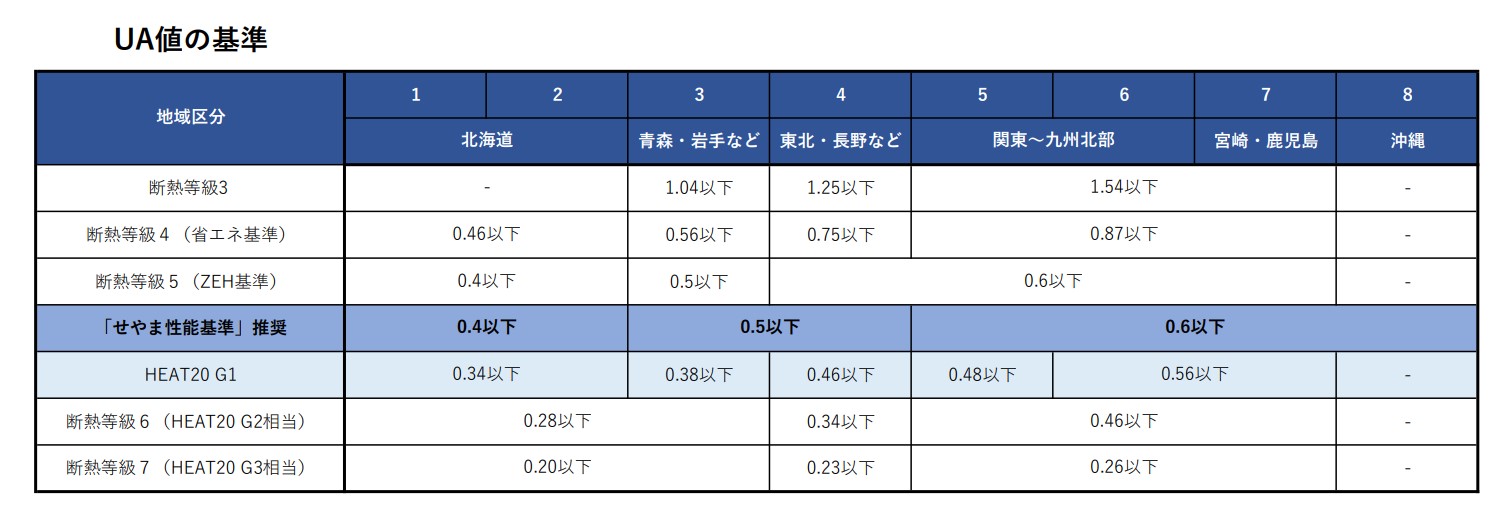

断熱等級は「UA値×地域区分」で決まる!

断熱等級とは、先ほどお話しした「UA値」と「地域区分」の2つを参照して示される「建築物における断熱性能の評価水準」です。

例えば、「関東(地域区分5)でUA値:0.53」なのであれば、「断熱等級5(上記表を参照)」になるわけですね。

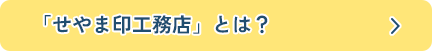

また断熱等級は1~7までありますが、1~3は平成初期以前の基準のため、施主が抑えておくべきは「等級4・5・6・7」のみでOKです。等級5・6・7は2022年に新設され、等級4は2025年に義務化される予定。

さまざまな基準があるが、「断熱等級」を見ていればOK!

断熱性能について調べていくと、「省エネ基準」や「ZEH基準」、「HEAT20」といろんな基準が出てくるため、「どの基準を参考にすればいいの?」と迷うと思います。

ただどの基準であっても、ざっくり「ZEH水準であれば、断熱等級5と同等」というように、すべて断熱等級で言い表せますので基本的には「断熱等級」を参照してもらえればOKです。

【結論】断熱性能の”ちょうどいい塩梅”は「断熱等級5」

断熱性能(UA値)のちょうどいい塩梅は、「断熱等級5クリア(4地域のみ等級5より厳しいUA値0.5以下)を推奨」です。

また断熱等級5を目指すにあたり、抑えておくべき要素は以下の5つ。

「断熱等級5」を目指す際に抑えておくべき4つの要素

- ①窓 ⇒ オール樹脂サッシ+Low-Eペアガラス(アルゴンガス)+樹脂スペーサー

- ②断熱材 ⇒ なんでもOK

- ③断熱処理

- 天井断熱or屋根断熱 ⇒ 屋根断熱(壁の2倍)

- 床下断熱or基礎断熱 ⇒ 基礎断熱

- ④玄関ドア ⇒ D2/K2

それでは、それぞれの内容について詳しく解説していきます。

「ちょうどいい塩梅の●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

「断熱等級5」って、UA値で言うとどのぐらい?

<断熱性能(UA値)基準一覧>

先ほどお話ししたように、断熱等級は地域区分によって、UA値の基準が異なりますが、地域別の「断熱等級5」の時のUA値はそれぞれ以下の通り。

省エネ地域区分毎の「UA値」の目安・基準は?

- 1~2地域:UA値0.4以下

- 3~4地域:UA値0.5以下

- 5~8地域:UA値0.6以下

「断熱等級5(ZEH基準)」クリアを推奨する理由は?

「断熱等級6or断熱等級7を目指し多方がいいのでは?」という意見もあると思いますが、この時の問題は「コスト」です。断熱等級6(UA値:0.5以下)以上を目指すと、結構お金がかかってしまうんです。

しかし、UA値0.5前後(断熱等級5)までであれば、さほどお金をかけずに到達できます。

長い目で見たら省エネになるのでいいよね?という意見も分かりますが、初期コストもそれなりに上がってしまうため、“ちょうどいい塩梅主義”で考えるならば、そこまでやるのは必須ではありません。もちろん目指すこと自体は良いことですが、「お金に余裕がある人が取り組むマニアック基準」と考えておくと良いでしょう。

これらも踏まえると、「断熱等級4はやらなさすぎで、断熱等級6・断熱等級7はコストがかかりすぎ」、つまりその間の『断熱等級5クリア』がちょうどいい塩梅の断熱性能」となるわけです。

ちょうどいい塩梅主義とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という考え。ある程度高いレベルを維持しつつ、やりすぎないことで費用を極力抑える、究極の最適バランス主義。

「断熱等級4(省エネ基準)」でも十分では?

断熱等級4を省エネ基準と呼ぶため、「等級4をクリアしていれば高断熱住宅なのでは?」と勘違いしている施主もいますが、断熱等級4は非常に低いレベルの水準です。2025年に省エネ基準が義務化される事自体は良い事だと思いますが、省エネ基準(断熱等級4)をクリアしたからといって、快適な住環境になるわけではない事は十分に理解を。

せやま基準では、「断熱等級5のクリアを必須とし、断熱等級6レベルを目指していくのがちょうどいい塩梅」としていますので、断熱等級4レベルは強く非推奨です。

断熱等級5(UA値0.6以下)にすると、断熱等級4(UA値0.87以下)の家に比べると、各段に住み心地が良くなりますよ。

「断熱等級5」を目指す際、抑えておくべき4つのポイント

①「窓の性能」について

断熱性能を表す水準として非常にわかりやすい「UA値」ですが、「断熱性能のばらつきが考慮されない」という弱点もあります。

UA値はあくまでも、断熱性能の「平均値」なわけですから、例えば窓の断熱性能がものすごく低かったとしても、壁の断熱性能をオーバースペックにしてしまえば、UA値自体は良い数値にできてしまうんです。

そして当然ながら、窓の断熱性能が低い状態だと窓際が寒くなってしまいますし、窓サッシが結露すれば、窓サッシ周辺の壁内も結露(内部結露)を引き起こし、木材の腐食からシロアリの発生などにもつながってしまいます。

そのため断熱性能を考える際には、UA値だけを見るのではなく、「窓の断熱性能を担保した上で、UA値を考えること」が大切です。

窓選びにおいて抑えておくべき点や窓の性能基準については、以下記事で解説していますので、まずは窓の断熱性能を担保するようにしましょう。

関連記事:『【完全攻略】新築の「窓選び」最適解は?窓の種類/性能/配置など徹底解説!』

②「断熱材」の選定について

断熱の話になると、「断熱材はどれを使うのがいいの?」という疑問もいただきますが、結論から言うと「断熱のことだけを考えるのであれば、断熱材は何でも良い」です。

いずれの断熱材を選ぶ場合でも、最終的にUA値やC値(気密性能を表す数値)が水準を満たしていれば、断熱材の種類はさほど重要じゃないんです。

ただ断熱材によっては、コストや防音性、防蟻性、施工性などが異なりますので、その点については検討の余地があると思います。代表的な断熱材の種類、メリット/デメリットについては、以下記事を参考にしてみてください。

関連記事:『グラスウール?ウレタン?断熱性能を踏まえた「断熱材」の種類と選び方を解説!』

③「屋根/床の断熱処理」について

屋根側:「天井断熱」or「屋根断熱」?

屋根裏の断熱には、「天井断熱」と「屋根断熱」の二種類があるのですが、BE ENOUGHで推奨しているのは「屋根断熱(断熱材の厚みは「壁の2倍」)」です。

当然ですが、太陽は常に上にあるわけですから、夏の暑さをしのぐためには壁よりも屋根裏の方が厚くて当然というわけですね。

関連記事:『暑さ対策・底冷え対策に!「屋根・床下」における断熱処理の”最適解”を紹介!』

床側:「床下断熱」or「基礎断熱」?

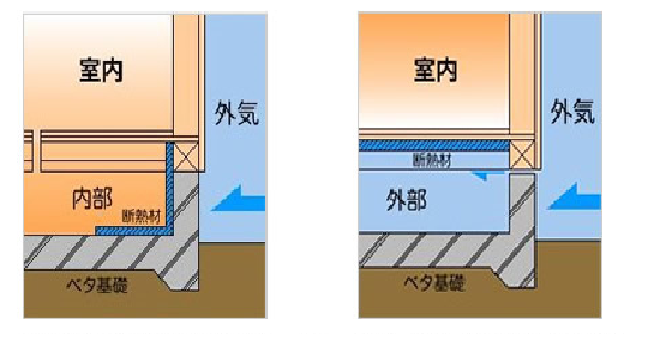

<基礎断熱と床断熱>

(出典:有限会社喜々津ホーム)

床下の断熱にも、「床断熱」と「基礎断熱」の2種類がありますが、BE ENOUGHでの推奨しているのは「基礎断熱」です。

もちろんどちらもメリット・デメリットがありますが、床断熱は底冷えしやすいのでその時点でアウト。安易に床暖房を奨める工務店・HMもありますが、そもそも「床暖房がなくても寒くない家」を目指すべきです。

関連記事:『暑さ対策・底冷え対策に!「屋根・床下」における断熱処理の”最適解”を紹介!』

④「玄関ドア」について

<玄関ドアの断熱性能グレード>

玄関は、窓同様多くの熱が出入りする場所なので、一定以上の断熱性能が求められるのですが意外と盲点だったりします。「窓の断熱性能は気にするけど、玄関ドアの断熱性能は気にしない・・・」とならないようにしましょう。

そのため玄関ドアを選ぶ際は、比較的断熱性能に優れた「D2、もしくはK2クラス」を選んでください。(数字部分が低いほど、断熱性能に優れています)

関連記事:『温暖地も”寒冷地仕様”を推奨!断熱性能・利便性から考える「玄関ドア」の選び方は?』

断熱性能(UA値)に関するよくある質問

Q. でもやっぱり、断熱性能6・断熱性能7をクリアすべきでは?

先にもお話ししましたが、断熱等級6・断熱等級7を目指すことは、決して悪いことではありません。

ただし、断熱性能(UA値)ばかりこだわるあまり、窓・気密・換気システムをないがしろにしてしまっては意味がありません。

家づくりをはじめると、断熱マニア、換気マニア、間取りマニア、地震マニアというように、特定分野にだけ注力してしまう方も多いので、他の「ちょうどいい塩梅の●●」をすべてクリアした上で予算が余るようであれば、断熱等級6・断熱等級7を目指してもらうのがいいと思います。

性能で迷ったら「せやま基準一覧表」

BE ENOUGHでは、工務店・HM選びのための補助ツールとして、「せやま性能基準」と「せやま標準仕様」の2つからなる「せやま基準一覧表」を無料配布しています。

「せやま性能基準」を使えば、上記で紹介したように各建材について、「完全に不足→少し不足→ちょうどいい塩梅→余裕があれば」と家づくりで抑えておくべき性能レベルを検討できます。

詳しい使い方に関しては、下記リンク先の記事をご覧ください。

ダウンロードページ:『せやま基準一覧表|お役立ちツール|BE ENOUGH』

合わせて読みたい記事:『営業マンより「家の性能」に100倍詳しくなる方法|せやま性能基準』

解説動画(YouTube):『家づくりの超実践ツール「せやま基準一覧表」の使い方<総集編>』

Q. UA値って、いつ・どうやって聞けばいいの?

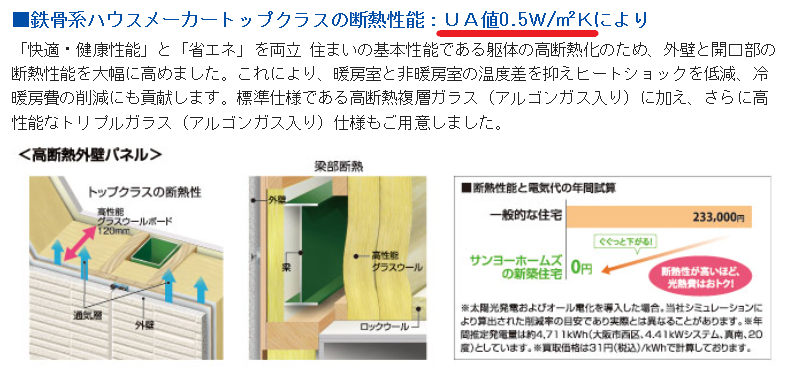

<UA値の目安は、カタログやHPにも記載>

(出典:サンヨーホームズ ※一部加工)

(出典:サンヨーホームズ ※一部加工)

もちろん、聞くタイミングとしては「契約前」です。

次に聞き方ですが、まず「UA値はだいたいどれくらいですか?」と聞きましょう。営業マンが「平均0.6くらいですかね~」と答えてくれると思います。ここで答えられない会社はアウト。この質問で、断熱性能の目安を知ることができます。

続いて、「私の家のUA値を、0.6以下にしてもらうことはできますか?」と聞きましょう。

最初にもお話しした通り、UA値は間取りや窓の数・種類によって変わる計算数値なので、カタログ値ではなく「あなたの家のUA値」が大切です。一連のやり取りを通して、契約前の見積書に「UA値●●以下の保証」を入れてもらうようにしましょう。(契約後に、「UA値●●以下」という条件を加えると、追加費用が発生します)

※UA値の計算に関しては、性能評価証明、BELS(ベルス)評価等の外部機関に依頼すると費用がかかるので、工務店・HM内で計算してもらえばOKです。

まとめ

「断熱性能(UA値)」における”ちょうどいい塩梅”は、以下の通り。

ちょうどいい塩梅の「断熱性能」は?

- UA値は、「建物の仕様」から算出される

⇒建物ごとに異なるので、カタログ値よりも「自分の家のUA値」が重要! - 断熱等級は、「UA値×地域区分」で決まる

- 断熱性能のちょうどいい塩梅は「断熱等級5クリア」

※4地域のみ、断熱等級5より厳しいUA値:0.5以下を推奨 - 断熱等級5以上を目指す際に抑えておくべき4つ

- ①窓 ⇒ オール樹脂サッシ+Low-Eペアガラス(アルゴンガス)+樹脂スペーサー

- ②断熱材 ⇒ なんでもOK

- ③断熱処理 ⇒ 屋根断熱(壁の2倍)+基礎断熱

- ④玄関ドア ⇒ D2/K2

- UA値の計算は外部機関ではなく、工務店・HM内での計算でOK!

性能で迷ったら「せやま基準一覧表」

BE ENOUGHでは、工務店・HM選びのための補助ツールとして、「せやま性能基準」と「せやま標準仕様」の2つからなる「せやま基準一覧表」を無料配布しています。

「せやま性能基準」を使えば、上記で紹介したように各建材について、「完全に不足→少し不足→ちょうどいい塩梅→余裕が余れば」と家づくりで抑えておくべき性能レベルを検討できます。

詳しい使い方に関しては、下記リンク先の記事をご覧ください。

ダウンロードページ:『せやま基準一覧表|お役立ちツール|BE ENOUGH』

合わせて読みたい記事:『営業マンより「家の性能」に100倍詳しくなる方法|せやま性能基準』

解説動画(YouTube):『家づくりの超実践ツール「せやま基準一覧表」の使い方<総集編>』