2025.05.25

「高気密住宅=快適な家」と考える方も多いと思いますが、高気密住宅にもデメリットがあります。

それは家に隙間がないため、換気性能を担保しないと、二酸化炭素濃度が上がり、健康被害にもつながりかねないということ。

換気システム選びは、窓選びなどと比べると少し地味かもしれませんが、失敗してしまうと”高気密”が仇となってしまう可能性もありますので、後悔しないようしっかり勉強していきましょう。

「高気密」と「換気」はセットで考えよう!

本記事の内容は、YouTube動画でも分かりやすく解説していますので、こちらもご覧ください!

関連動画(YouTube):『【永久保存版】換気システム選び 完全攻略!間違えると高気密住宅で体調不良に!?』

目次

「換気システム選び」に失敗するとどうなる?

①二酸化炭素濃度が高くなり、頭痛・倦怠感・不眠につながる

高気密住宅というのは、「隙間がない家」ですから、窓を閉め切ったままだと換気が行われない状態となります。

そのため換気システムでしっかりと空気を入れ替えないと、室内の二酸化炭素濃度はどんどん上がっていき、「酸欠状態」から頭痛や倦怠感、そして夜ぐっすり眠れなくなるといった症状を引き起こしてしまいます。

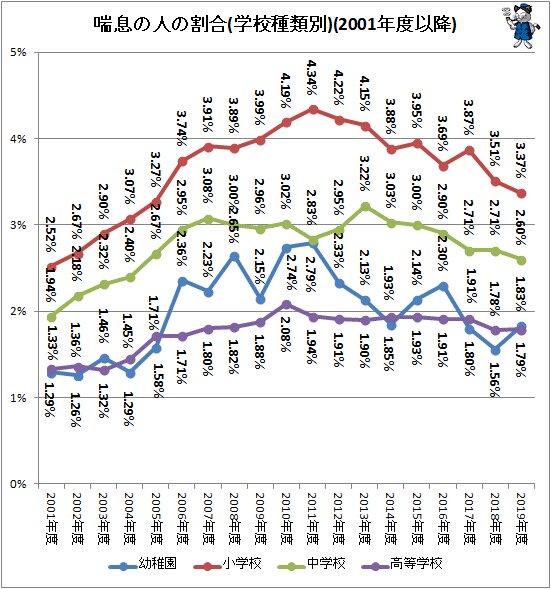

“高気密”が普及してから小児喘息が増えた?

(出典:文部科学省)

RCマンションとは、鉄筋コンクリート造のマンションのことですね。

RCマンションは「高気密住宅」にあたるわけですが、このRCマンションが普及して以降、「小児喘息が急増した」とも言われています。

空気は目に見えないため、なかなか危機感を抱きづらいですが、人間は1日にペットボトル数千本~数万本分の空気を吸っていると言われており、その空気を管理するのが「換気システム」なわけですから、健康に悪影響を与える”最悪の家”にしないためにも換気システム選びはしっかり勉強したうえで行いましょう。

②アレルギー性疾患が悪化してしまう

換気システムは空気の入れ替えを行うのも大きな役割ですが、その際に室内の花粉やハウスダストなどを外に排出する役割も兼ねています。

そのため換気が不十分になると、部屋中にダニの死骸やハウスダスト、花粉などの「アレルギーの原因物質」が滞留してしまい、アレルギー性疾患を悪化させてしまう可能性があります。

③カビが生える+臭い家になってしまう

カビは、空気が淀んだ(動かない)箇所に発生しやすいのですが、換気が不十分になると、部分的に「空気が動かない箇所」が生じてしまうため、カビの発生を助長することにもつながってしまいます。

また空気が動かないということは、同様に「匂い」も残ってしまうため、朝リビングに行ったら前日の晩ご飯の匂いが残ったまま…というように、換気が不十分だと室内に臭いが残りやすくなってしまいます。

「換気システム選び」を始める前に…

換気システム選びは「工務店・HM」に頼るな!

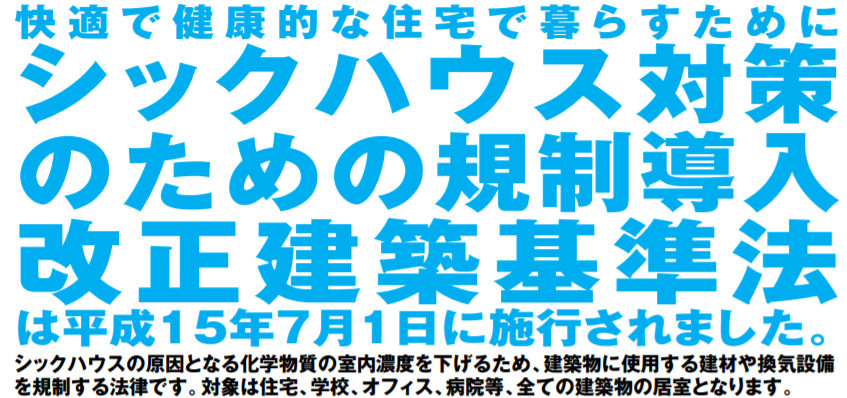

(出典:国土交通省)

ご存じの方もいるかもしれませんが、平成15年から「24時間換気システムの導入」は義務化されています。

これにより、「国の基準を満たしたシステムを導入すればOKでは?」と考える方もいると思いますが、実はこの国の基準は”大甘”なんです。

つまり、本来選ぶべきではないような換気システムであっても、国の基準ではOKになってしまっているんです。そして施主の多くが、換気システムへの関心が薄いのをいいことに、工務店・HM側もここに対する勉強を怠ってしまっている、というのが住宅業界の現状です。

そのため換気システムを選ぶ際には、「国の基準を満たしているならOK!」「営業マンがおすすめと言ったから…」と安易に決めるのでなく、施主自身が換気システムについてしっかり学び、システムの良し悪しを判断できるようにしておく必要があるのです。

ハウスメーカーが推す「全館空調システム」は非推奨!

「家全体を暖かくor涼しくして、家中の温度差を無くしましょう」という全館空調の考え方自体はとても良いと思います。絶対にやるべきです。

ただよく言う「家全体の冷暖房+換気を丸っと1台で完結させよう」という全館空調”システム”については非推奨です。「冷暖房は壁掛けエアコン、換気は換気システム」とそれぞれの役割分担を行った方が、故障時の修理コストも抑えられますから、全館空調システムは採用しないようにしましょう。

関連記事:『致命的なデメリット!「全館空調システム」を絶対におすすめしない”3つの理由”とは?』

換気システム選びで見るべき「3つのポイント」

①採用されているファンの種類は?

<BE ENOUGHが推奨する「シロッコファン」>

換気システムで大切なのは当然「換気性能(パワー)」ですが、この換気性能に直結するのが「ファンの種類」です。

ファンにも「プロペラファン」と「シロッコファン」の2種類存在するんですが、推奨は「シロッコファン」。プロペラファンの場合、外から風が吹いて来てしまうと逆流してしまうため、排気量(室内から排出する空気の量)が格段に落ちてしまうんです。

なので換気システムを選ぶ際は「シロッコファン」を採用しているものを選ぶようにしてください。

後ほど、プロペラファンを採用している換気システムは?シロッコファンを採用しているのは?などの具体例も併せてご紹介します。

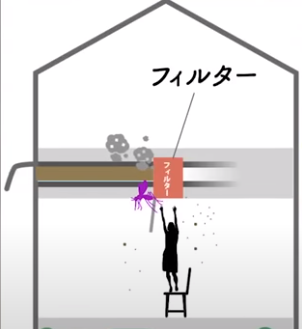

②外部フィルターが「家の外側」についているか?

<家の中に外部フィルターがあると室内から掃除する必要が…>

外部フィルターというのは「外気を取り込む際のフィルター」のことですね。

外部フィルターは換気システムの中でも一番汚れる箇所ため、この「外部フィルターのメンテナンス性」は結構重要です。

外部フィルターの設置位置・メンテナンス方法は、ざっくり以下の3パターン。

- ①フィルターの場所:家の中 掃除:家の中から掃除

- ②フィルターの場所:家の外 掃除:家の中から掃除

- ③フィルターの場所:家の外 掃除:家の外から掃除

推奨は「③フィルターが家の外にあり、家の外から掃除可能なタイプ」です。

「こまめな掃除を考えるなら、家の中にあった方がいいんじゃ?」という意見もあると思いますが、外気を取り込む時のフィルターですから、ゴミだけでなく生きた虫なども引っかかっていたりもします。そのため家の中からの掃除…となると、逆に床が汚れてしまったり、結構大仕事になってしまうんです。

そのため外部フィルターについては、「家の外側についていて、かつ外から掃除できるタイプ」が推奨です。

③熱交換機能がついているか?(第一種換気か?)

熱交換機能とは?(第一種換気・第三種換気とは?)

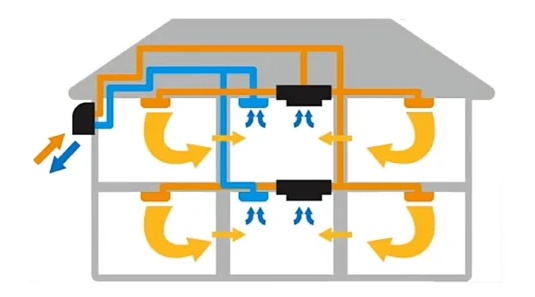

<実際の熱交換機(マーベックス社の「澄家」)>

(出典:マーベックス)

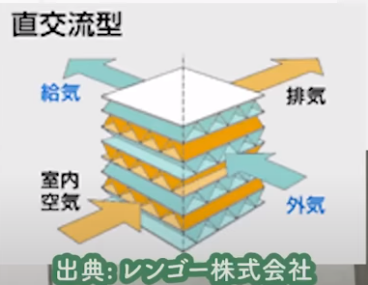

熱交換というのは、「排気する空気の熱」を取り込んだ外気に移して、ある程度外気を暖めてから取りこむ仕組みを指します。そしてこの熱交換機能が付けられる換気システムを「第一種換気」、熱交換機能が付けられない換気システムを「第三種換気」と呼びます(※)

特に冬の場合、熱交換なし(第三種換気)だと冷たい外気をそのまま室内に取り込んでしまうため部屋が寒くなってしまうのですが、熱交換機能がある第一種換気であれば、取り込んだ外気をある程度暖めてから室内に送るため、換気によって部屋が寒くなってしまう心配がないわけです。

第一種換気の定義は「給気・排気ともに機械換気であること」、第三種換気の定義は「給気は自然、排気のみ機械」ですが、この定義自体は重要ではありません。

熱交換は無くてもOKだが、換気システムを止めないことが条件

BE ENOUGHの見解としては、熱交換機能はマストではありません。

ただ熱交換がない「第三種換気」の場合、冬になると寒くなって給気口を塞いだり、換気システム自体を止めてしまう方がいます。これをやってしまうと、換気が一切成立しなくなってしまいますので、換気により部屋が寒くなるのが心配なら、いっそのこと熱交換ありの「第一種換気」を採用した方が無難だと思います。

熱交換なしの第三種換気でも全然OKなんですが、外気を取り込む「給気口」を塞いだり、換気システム自体を止めない、というのが条件と覚えておきましょう。

寒い地域は「第三種換気+給気口に暖房」

北海道などの極端に寒い地域では、熱交換システムを使うと凍結リスクが上がってしまうため、第三種換気しか採用できない場合があります。

ただこのままだと室内に冷たい空気が入ってきますから、寒い地域で第三種換気を採用する場合には、「給気口に暖房設備をつける」などして対応するとよいでしょう。

”熱交換機能”のよくあるQ&A

換気システムの”種類”と”推奨ランキング”は?

換気システムは大きく分けると「5種類」

換気システムは、先にお話しした「第一種換気」or「第三種換気」のほかにも、「ダクト有無/役割」によって、以下の5パターンに分類されます。

先に紹介した3つのポイントを元に、それぞれのシステムについてみていきましょう。

換気システムの種類(全5種類)

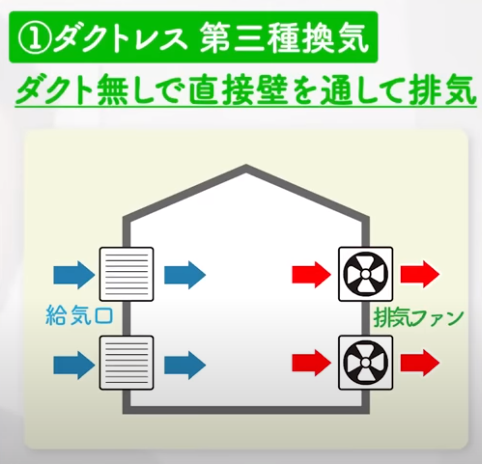

- ①ダクト”レス” 第三種換気

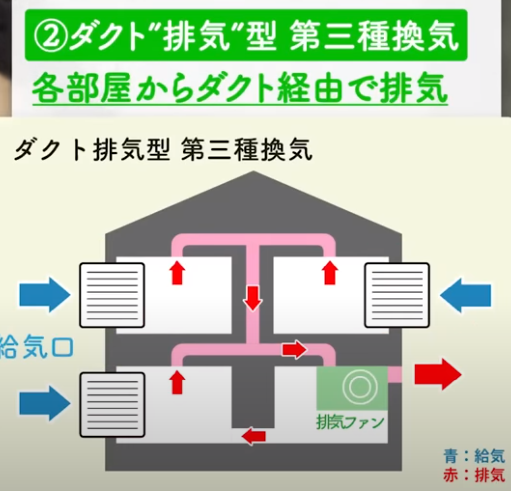

- ②ダクト”排気型” 第三種換気

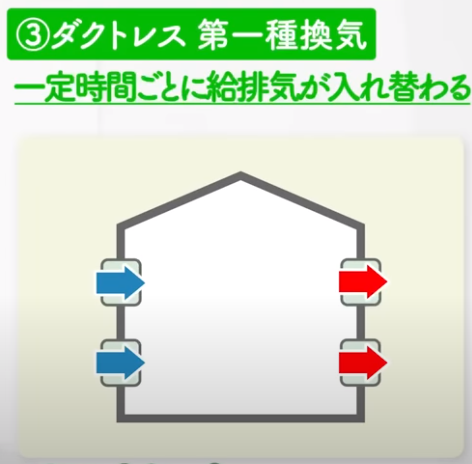

- ③ダクト”レス” 第一種換気

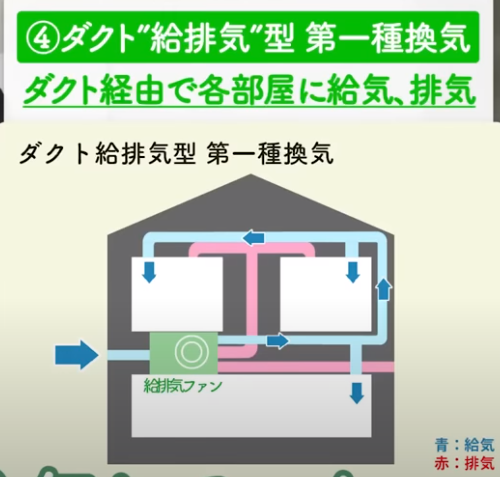

- ④ダクト”給排気”型 第一種換気

- ⑤ダクト”排気”型 第一種換気

①ダクト”レス” 第三種換気

その名の通り、ダクトが付いていない第三種換気です。上の図の通り、空気が入る給気部は「ただの穴」になっており、排気は壁に換気扇が直接取り付けられるような形ですね。

このダクト”レス” 第三種換気を、先に述べた3つのポイントから評価すると以下通り。

| ファン | 【×】「プロペラファン」を採用 |

|---|---|

| 外部フィルター | 【△】外壁側についているが掃除は室内側から |

| 熱交換 | 【△】熱交換はなし(第三種換気) |

ファンが「プロペラファン」のため、換気性能としてはパワー不足ですね。これは施主側の努力では何ともなりませんから非推奨です。

窓框による換気はどう?

第三種換気の中にも、窓の上に「窓框(まどがまち)」という小窓を設置して、そこから給気を行うタイプがあるんですけど、これは絶対やめた方がいいです。

そもそもダクトレスの第3種換気はパワー不足のため非推奨ですが、この「窓框のタイプも含めて非推奨」と覚えておきましょう。

②ダクト”排気型” 第三種換気

ダクト”排気型” 第三種換気とは、空気が入ってくる部分(給気口)は先ほどのダクトレスとほぼ同じですが、空気を外に排出する際、各部屋ごとの排気口⇒ダクトへと1箇所に集めてファンを使って排出を行う…という仕組みになっています。

このダクト”排気型” 第三種換気を、先に述べた3つのポイントから評価すると以下の通り。

| ファン | 【〇】「シロッコファン」を採用 |

|---|---|

| 外部フィルター | 【△】外壁側についているが掃除は室内側から |

| 熱交換 | 【△】熱交換はなし(第三種換気) |

先ほどのダクトレス第三種換気の「パワー不足」が補われた感じですね。

「せやま基準一覧表」的にはこのダクト”排気型”第三種換気でもオッケーですが、外部フィルターを掃除する際には室内から…になってしまいますし、熱交換がない分、冬には冷たい空気が入ってきてしまいますから、推奨ランキング的には「第2位」ですね。

具体的には、日本住環境社の「ルフロ」や「ピアラ」、ガデリウス社の「JBDG」などの換気システムがこれに該当します。

③ダクト”レス” 第一種換気

ダクト”レス” 第一種換気は、家の中に「給気」と「排気」を1台でこなす特殊な機械を複数設置し、数十秒ごとに「外気の取り込み」と「空気の排出」を切り替える換気システムです。

このダクト”レス” 第一種換気を、先に述べた3つのポイントから評価すると以下の通り。

| ファン | 【×】「プロペラファン」を採用 |

|---|---|

| 外部フィルター | 【△】外壁側についているが掃除は室内側から |

| 熱交換 | 【〇】熱交換あり(第一種換気) |

全体的に悪くなさそうにも見えますが、①ダクトレス第一種換気と同様に、プロペラファンのためパワー不足で非推奨です。

外で風が吹いていると風に負けて、排気するはずの空気が室内に逆流してしまう可能性もあります。また家全体の防音性能が低下する懸念もありますので、推奨はできません。

④ダクト”給排気”型 第一種換気

現状、この「ダクト”給排気”型 第一種換気」が一番普及していると思います。大手ハウスメーカーがよく使うのもこのタイプです。

このダクト”給排気”型 第一種換気では、外側からしっかりと空気を取り込み、ダクトを通してから各部屋に空気を送り、それと同時に各部屋に設置された排気グリルを通じて一か所に集めて空気を捨てる…という仕組みです。このように、ダクト”給排気”型では、空気を送る時も、空気を捨てる時もダクトを使っているわけですね。

このダクト”給排気”型 第一種換気を、先に述べた3つのポイントから評価すると以下の通り。

| ファン | 【〇】「シロッコファン」を採用 |

|---|---|

| 外部フィルター | 【×】室内側についており、掃除も室内側から |

| 熱交換 | 【〇】熱交換あり(第一種換気) |

このようにメンテナンスを踏まえると推奨まではできないですが、「ギリセーフ」という感じでしょうか。推奨ランキングで言うと「第3位」と言ったところですね。

ダクト給排気型を採用する際は別途フィルター設置を!

このダクト給排気型 第一種換気を採用する場合には、外壁面の空気を取り込む給気口(一番外側)にフィルターを貼るようにしてください。ここにフィルターを貼っておかないと、「給気口~室内フィルター間のダクト内部」だけでなく、「部屋の中のフィルター」もめちゃくちゃ汚くなってしまいます。

フィルターは東京アルミエコープロダクツ株式会社の「アレルブロック」がおすすめ。これを数ヶ月に1回交換するだけでダクトだけでなく、室内側のフィルターの汚れも減らせますよ。

また虫対策としてサイクロン給気フードを採用する選択肢もありますが、完全に虫等の侵入を防げないことや高い位置にあるので定期的な清掃が大変になってしまうことも考慮すると、普通に「給気口にフィルター設置」がおススメですよ。

⑤ダクト”排気”型 第一種換気

ダクト”排気”型 第一種換気では、空気を外から取り入れ、一旦床下に放り込みます。そしてその後、先ほどのダクト給排気のように、各部屋にダクトを通して空気を送るのではなく、床下⇒1階⇒2階と上に上げていく形で、部屋の中を通して給気を行います。そして排気する際には、各部屋から排気用のダクトを通じて一か所に集められ、そこから外に排出する形となります。

このダクト”排気”型 第一種換気を、先に述べた3つのポイントから評価すると以下のようになります。

| ファン | 【〇】「シロッコファン」を採用 |

|---|---|

| 外部フィルター | 【〇】屋外側についており、掃除も屋外側から |

| 熱交換 | 【〇】熱交換あり(第一種換気) |

このように、ダクト”排気”型 第一種換気は唯一全項目が「〇」のため、BE ENOUGHとしても推奨ランキング「第1位」です。

ただ問題は、このダクト”排気”型 第一種換気を販売している会社がとても少ないという点。アフターフォロー体制が整っていて安心できる会社に限定すると、マーベックス社の「澄家」という換気システムがおすすめですね。

【まとめ】換気システムの「おすすめランキング」は?

再度上記で挙げた推奨ランキングをまとめると以下の通りです。

24時間換気システムのおすすめランキング

- 第1位:「ダクト”排気”型 第一種換気」

⇒マーベックス社「澄家」がおすすめ - 第2位:「ダクト”排気”型 第三種換気」

⇒日本住環境「ルフロ」or「ピアラ」、ガデリウス社「JBDG」

※ただし、フィルターは室内から掃除+寒くても換気システムを止めるのは絶対NG - 第3位:「ダクト”排気”型 第一種換気」

⇒大手ハウスメーカーがよく採用している換気システム、外壁の給気口に別途フィルター設置を推奨

上記ランク外の「ダクト”レス” 第三種換気」と「ダクト”レス” 第一種換気」については、プロペラファンでパワーも足りないため採用しないようにしましょう。

換気は「床下空間」もセットで考えよう!

床下は湿度が高いのに加え、基礎部分のコンクリートが水分を持っているため、換気を怠ってしまうと、カビの発生や湿気で土台が腐ってしまい、最終的には「耐震性」にも影響してしまうのでめちゃくちゃ重要です。

この床下換気については、「床断熱か?」「基礎断熱か?」によって対策が異なるんですが、概ね以下の通り覚えておいてもらえればOKです。

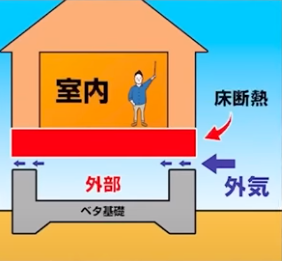

「床断熱」の場合

床断熱の場合、基礎の上に「通気パッキン」を設置し、そこから自然通気で換気する形が多いです。

自然通気の場合、広い場所や家が密集していない地域であれば問題ないんですが、住宅地や建物が密集していると風が通らない、つまり床下が正常に換気されない可能性があります。そのため住宅地など建物が密集している地域の場合は、床下にも換気システムを入れた方がいいですね。

ちなみにBE ENOUGHでは、床下断熱ではなく「基礎断熱」を推奨しています。(先ほど紹介したマーベックス社の「澄家」は基礎断熱でないと設置できません)詳しい理由については以下記事を参考にしてみてください。

関連記事:『暑さ対策・底冷え対策に!「屋根・床下」における断熱処理の”最適解”を紹介!』

「基礎断熱」の場合

基礎断熱の場合、先ほどの床断熱とは異なり、基礎の上を「気密パッキン」で完全に密閉するため、床下空間にも換気システムを導入し、強制的に換気を行う必要があります。

この場合、床下だけの換気システムを導入する、もしくは換気システムで床下空間を一緒に換気するという2パターンありますが、先ほど推奨1位で紹介したマーベックス社の「澄家」であれば床下も一緒に換気できるのでおすすめですよ。

床下換気は、空気が停滞しないように注意を!

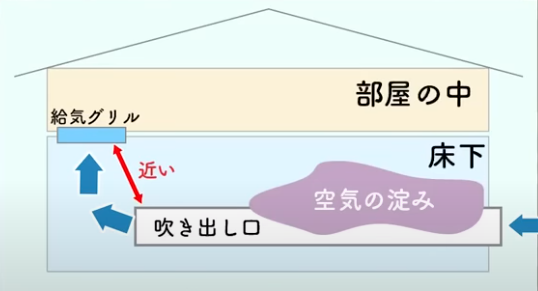

「澄家」を導入する場合であっても、部分的に空気が停滞する箇所ができてしまうと、当然カビにつながってしまいます。そのため床下換気を考える際は空気の動きが生じやすいようにしてください。

具体的には、外⇒床下に空気を取り入れる「吹き出し口」と、床下⇒1階につながる「給気グリル」、これをある程度離してあげるようにしましょう。この2つが近すぎてしまうと、上画像のように部分的に空気が動かない箇所ができてしまい、カビ発生の原因になってしまいます。

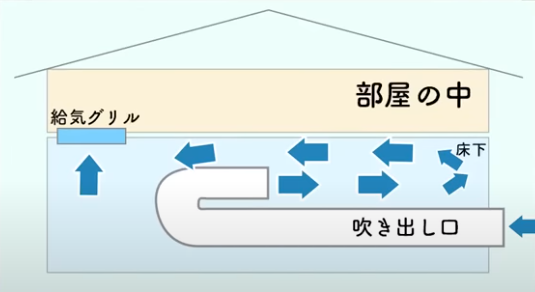

場合によっては、上記のように吹き出し口を一旦逆側に折り返して、空気が動かない場所を作らないようにするというような対策も有効ですね。

換気システムのメンテナンスはどうすればいい?

換気システムで定期的にメンテナンスが必要な箇所は全部で3か所。

- 外部フィルター

- 内部フィルター

- 熱交換素子(「第一種換気」の場合のみ)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

「外部フィルター」のメンテナンスについて

<外壁に設置されるタイプの外部フィルター(マーベックス社「澄家」)>

(出典:マーベックス)

外から空気を取り入れる際のフィルターのため「給気フィルター」とも言われますが、ゴミや虫の侵入を防ぐために1番外側についてるフィルターになります。

掃除の頻度は近隣環境にもよりますが、ここはフィルターの中でも汚れやすく、目詰まりを起こしやすい部分ですから、最低でも「2~3ヶ月に1回」は必ず行うようにしてください。

「内部フィルター」のメンテナンスについて

(出典:マーベックス)

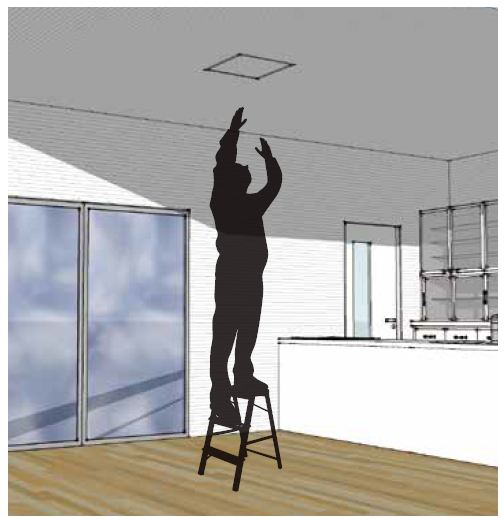

内部フィルターは排気部分についているものなんですが、これは壁の高い位置や天井にあるケースがほとんどです。

そしてこの内部フィルターは各部屋についているため、数も多く、掃除もサボってしまいがちです。コンビニのトイレの換気扇に埃がべったりとついているのを見たことありません?あれと同じ状態になっている家が多いんです。

当然フィルターが詰まってしまったら、どんなに良い換気システムでも換気は止まってしまいますから、内部フィルターも忘れずに掃除することが大切です。

内部フィルターを「床」に付けるタイプがおすすめ

壁の高い位置や天井に内部フィルターがあると、その分掃除も億劫になってしまいますよね。

そのため日頃のメンテナンスのことを考えると、上画像のように内部フィルターが床についているタイプの換気システムがおすすめです。(先に推奨した「澄家」がこれに該当します)

当然フィルターが床にあると、その分埃が溜まりやすくなるため、掃除頻度も増えてしまいますが、他の箇所に落ちるはずだった埃がフィルターに集まるだけなので、他の箇所の掃除も楽になりますし、何より床周辺のハウスダスト除去にもつながるので、子供のハウスダスト吸引を防ぐことにもつながります。

「熱交換素子」のメンテナンスについて

これは第一種換気の場合のみですが、熱交換機能がある換気システムの場合、上画像のように熱を交換を行うための「熱交換素子」というものがあります。

ここで取り込んだ空気と排出する空気の”熱交換”を行うわけですが、時々フィルターを通過してしまったゴミがここに詰まってしまうケースがありますので、この熱交換素子も「1年に1回程度」掃除するようにしましょう。

まとめ

換気システムを考えるにあたって抑えておくべきは以下の5つ。

換気システム選びで抑えておくべき事は?

- 換気システム選びに失敗すると、臭い+カビだけでなく健康被害にも…

- 換気システムで見るべきは以下の3つ

- ①採用されているファンの種類

- ②外部フィルターの位置と掃除方法

- ③熱交換機能がついているか?

- 【結論】「ダクト”排気”型 第一種換気」が推奨

⇒推奨システムはマーベック社の「澄家」 - 床下換気は「耐震性」にも影響する重要要素

⇒「澄家」なら床下空間も一緒に換気可能! - 定期メンテナンスは、「内外部フィルター」・「熱交換素子」の掃除を!

⇒内外部フィルターは2~3ヶ月、熱交換素子は1年に1回を目安に

性能で迷ったら「せやま基準一覧表」

BE ENOUGHでは、工務店・HM選びのための補助ツールとして、「せやま性能基準」と「せやま標準仕様」の2つからなる「せやま基準一覧表」を無料配布しています。

「せやま性能基準」を使えば、上記で紹介したように各建材について、「完全に不足→少し不足→ちょうどいい塩梅→余裕が余れば」と家づくりで抑えておくべき性能レベルを検討できます。

詳しい使い方に関しては、下記リンク先の記事をご覧ください

ダウンロードページ:『せやま基準一覧表|お役立ちツール|BE ENOUGH』

合わせて読みたい記事:『営業マンより「家の性能」に100倍詳しくなる方法|せやま性能基準』

解説動画(YouTube):『家づくりの超実践ツール「せやま基準一覧表」の使い方<総集編>』