2025.05.25

窓は、日当たりや室内温度、換気性能などの「住環境」を大きく左右するため、家づくりの中でも「最重要事項」です。

そこで今回は、窓選びを失敗してしまうとどうなるのか?をはじめ、性能面を踏まえた窓の選び方、最適な窓の設置位置、窓の種類など、「この記事さえ読めば窓のすべてが分かる!」という記事を作りました!

ぜひ家づくり、窓選びの参考にしてみてください。

窓選びは、家づくりの「要」!!!

本記事の内容は、YouTube動画でも分かりやすく解説していますので、こちらもご覧ください!

目次

「窓選び」の失敗は、「家づくりの失敗」に…

まずは「家づくりにおける窓の重要性」を理解するためにも、窓選びに失敗した際に生じる問題について、把握しておきましょう。窓選びを失敗した際に生じる問題は、大きく分けて以下の3点です。

まずは「家づくりにおける窓の重要性」を理解するためにも、窓選びに失敗した際に生じる問題について、把握しておきましょう。窓選びを失敗した際に生じる問題は、大きく分けて以下の3点です。

- 冬は寒く、夏は熱くなる

- 光熱費が爆上がりしてしまう

- 内部結露から家の寿命が短くなる

1.冬は寒く、夏は熱くなる

当たり前といえば当たり前ですが、窓は通常であれば断熱材を敷き詰める壁に穴をあけるわけですから、その分熱の出入りを許す形になってしまいます。

そのため窓選びに失敗してしまうと、「冬は寒く、夏は熱い」という快適とは程遠い家になってしまいます。

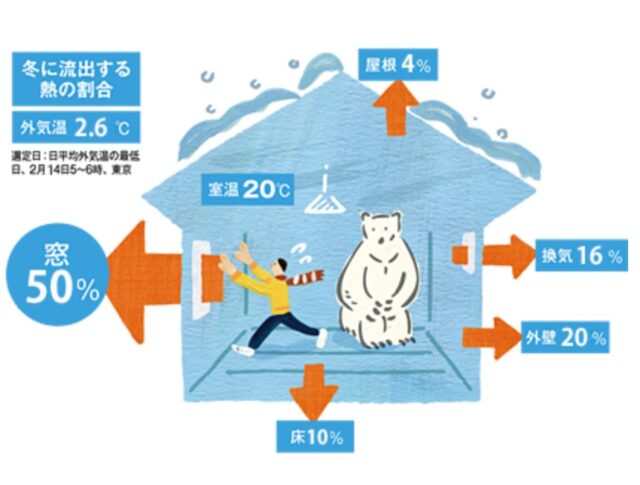

季節ごとに、「窓から出入りする熱」については以下の通り。

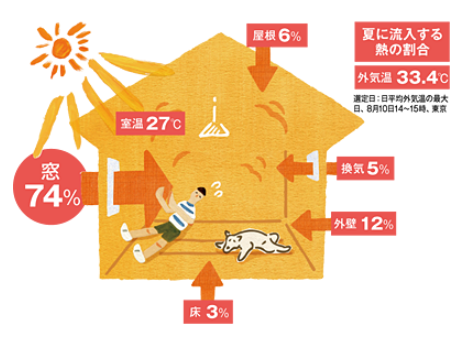

窓を経由して出入りする「熱」(夏・冬)

窓メーカー大手のYKK AP公表のデータによると、以下の図の通り「夏は70%以上の熱が室内に入り、冬は50%以上の熱が窓から逃げていく」そうです。

このように、熱のほとんどは窓から出入りする=窓は断熱性を左右するからこそ、快適な住環境のためにも窓選びは重要なんです。

アルミサッシとペアガラスを採用した場合

(出典:YKK AP)

2.光熱費が爆上がりしてしまう

(出典:日本生命保険相互会社)

最近、電気代やガス代がめちゃくちゃ上がっていますが、窓選びに失敗すると当然「暑いので冷房ガンガンかけます」とか「寒いので暖房ガンガンかけます」となるため、その分光熱費もめちゃくちゃ上がります。

こうして光熱費が高くなれば、毎月のローン支払いはしんどくなりますし、遊びに行くのも外食も控えよう…、とストレスをためてしまうことにもつながります。ストレスの原因のほとんどは「お金」ですからね。

一見関連性が低いように見える「窓選び」と「ストレス」ですが、窓選びに失敗してしまうと、光熱費が上がり、自由に使えるお金が減り、さらには冬は寒くては夏は暑いためなかなか寝付けず、生活リズムも狂ってしまい…と、ストレスにつながってしまいます。

3.内部結露から家の寿命が短くなる

窓選びに失敗してしまうと、冬は窓際が寒くなるのでめちゃくちゃ結露します。

「そんなの昔の家だけでしょ?」なんて言う人もいますが、日本の家の7~8割くらいがこの状態です。だからこそ「結露は当たり前!冬の風物詩!」なんて言う人もいますが、それは単に窓選びに失敗しているだけ。とにかく「冬になると結露する」なんて状態は避けましょう。

「なぜ結露するとダメなのか?」についてですが、窓の表面が結露する分には拭けば良いだけですが、窓が結露しているということは、同様に「壁の中」も結露しているんです。

そして壁の中となると、結露でぬれてしまった部分を拭くこともできませんし、なかなか乾かないので、木材がどんどん腐っていってしまいます。そして、その木腐ったにおい(腐朽菌)にシロアリが集まってくるんです。

このように窓選びを間違ってしまうと、結露しやすい環境となり、内部結露が木材の腐食を招き、シロアリが集まることで家の寿命が短くなってしまうというわけです。

①断熱性能から「窓の仕様」を選ぼう!

【結論】ちょうどいい塩梅の「窓の仕様」は?

(出典:YKK AP ※一部加工)

窓の仕様を考える際は、「サッシ」、「窓ガラス(中空層)」、「スペーサー」と大きく分けて3つの部材を選ぶ必要があります。それぞれのちょうどいい塩梅は、以下の通り。

※ちょうどいい塩梅の「●●」とは?・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

”ちょうどいい塩梅”の「窓の仕様」は?

- サッシ ⇒ オール樹脂サッシ

- 窓ガラス(中空層) ⇒ Low-Eペアガラス(アルゴンガス入り)※

- スペーサー ⇒ 樹脂

窓の仕様を、「工務店・HM選び」に活かそう!

そもそも「工務店・ハウスメーカーに行って窓を選ぶ」ってあまりないですよね。

これは、「工務店・HM側で採用する窓のスペックがおおよそ決められているから」です。「松・竹・梅」のようにグレードが分かれていることもありますが、窓は家の性能を決める重要な建材ですから、これから紹介する窓を標準仕様として採用している工務店・ハウスメーカーに絞り、打ち合わせを進めていくのがおすすめです。

【部材別】仕様の種類と性能ランキング

窓サッシ 編

(出典:YKK AP ※一部加工)

(出典:YKK AP ※一部加工)

窓選びの中でも、最も重要なのが「窓サッシ」です。

ここの選び方を失敗すると、どんなにスペックの高いガラスにしても結露してしまいます。さらに、窓サッシは壁と接しているため、サッシが結露してしまいまうと先にも紹介した「内部結露」にも繋がってしまいます。内部結露してしまうと、木材の腐食からシロアリ被害にもつながり、家の寿命を大幅に縮めることにもつながってしまうので、まずは窓サッシの性能を最優先に担保しておきましょう。

性能面で比較した場合のランキングは以下の通り。

「窓サッシ」の種類と性能ランキング

- 「オール樹脂サッシ」

- 「アルミ樹脂複合サッシ(半樹脂/アルプラ)」

- 「アルミサッシ」

関連記事:『アルミor樹脂?断熱性能から考える「窓サッシ」の種類と選び方を紹介!』

窓ガラス×中空層 編

(出典:AGC)

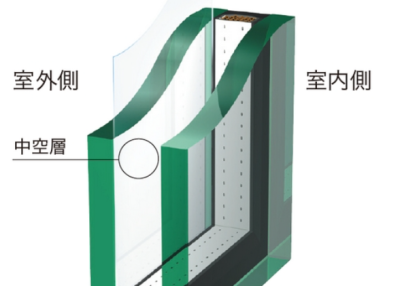

窓ガラスは、「ガラスを何層にするか?」、「複層の場合、間に入る中空層は?」によって性能が変わってきますが、よく使われるものからピックアップすると以下の4種類。

「窓ガラス×中空層」の性能ランキング

- Low-Eトリプルガラス(クリプトンガス)

- Low-Eトリプルガラス(アルゴンガス)

- Low-Eペアガラス(アルゴンガス)

- Low-Eペアガラス(空気)

今やほとんどの工務店・HMがLow-Eペアガラスを採用しているので、「シングルガラス」や「ペアガラス」を採用する会社は、かなり時代に取り残されていると思ってもらってOKです。

性能的には、「Low-Eトリプルガラス(三層)」が最も優れているわけですが、コスト面を考えると少し費用がかさんでしまうので、「ちょうどいい塩梅の家づくり」を目指すBE ENOUGHとしては、2位の「Low-Eペアガラス(複層)で十分」だと考えています。

関連記事:『断熱性能から考える「窓ガラス・中空層」の種類と選び方を紹介!』

スペーサー 編

(出典:YKK AP ※一部加工)

スペーサーは、「ガラスとガラスの間のスペースをつくるためのパーツ」で、窓の結露を防ぐ上でとても重要な部分です。

種類は、「アルミ」と「樹脂」の2種類のみですが、性能面は以下の通り。

「スペーサー」の種類と性能ランキング

- 樹脂スペーサー

- アルミスペーサー

関連記事:『窓ガラスよりも重要!?見落としがちな「スペーサー」の種類と選び方を紹介!』

②日射を踏まえ「窓の設置箇所」を考えよう!

【結論】各方角ごとの「窓」に対する考え方は?

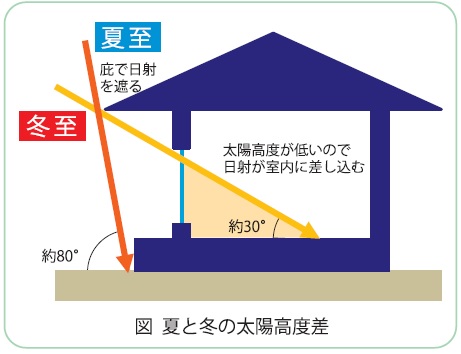

窓の設置位置を考える際は、「季節ごとの太陽の高さを踏まえた日射取得/日射遮蔽」を踏まえた検討が必要ですが、大体以下のように考えてもらえればOKです。

【方角別】窓はどこに設置するのがいい?

- 東側:設置しない方がいい

- 西側:設置しない方がいい

- 南側:多めに設置すべき

- 北側:明るくしたいなら「窓」を付けるべき

詳しく抑えておきたい場合は、以下記事も併せて参考にしてみてください。

関連記事:『【方角別】日射取得/遮蔽を踏まえた「窓の設置場所」と「窓の種類」を解説!』

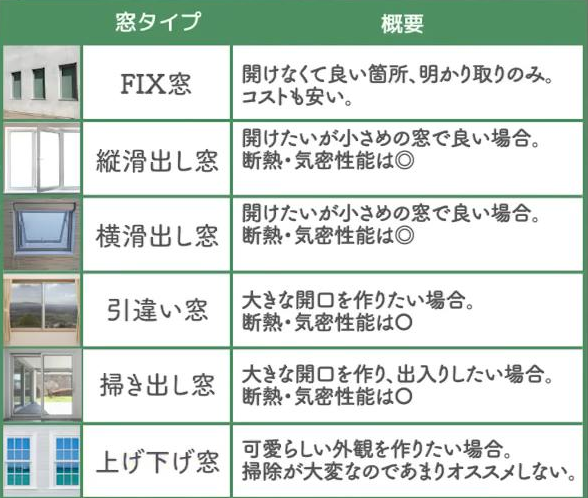

③設置する「窓の種類(タイプ)」を選ぼう!

【結論】こういう時、どの窓にすればいい?

【目的別】こういう時、どの窓にすればいい?

- 部屋を明るくしたい

⇒性能面で優れた「FIX窓」一択! - 開け閉めしたい(外に出れなくてOK)

⇒「縦滑出し窓」or「横滑出し窓」 - 大開口が欲しい(外に出れなくてOK)

⇒「連窓」or「ウインドキャッチ窓」or「引き違い窓」 - 窓から外に出たい

⇒「掃き出し窓」一択

まとめ

家づくりで「窓」を考える際、抑えておくべきことは以下の通り。

ちょうどいい塩梅の「●●」とは?・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

ちょうどいい塩梅の「窓の選び方」完全マニュアル

- 窓選びの失敗は「家づくりの失敗」に!

⇒「結露」は、内部結露⇒木材腐食⇒シロアリ発生に…! - 窓のスペックは、工務店・HMごとに決まっている

⇒窓の仕様から「工務店・ハウスメーカー」を絞るとよい - 窓の仕様の「ちょうどいい塩梅」は?

⇒「オール樹脂サッシ」×「Low-Eペアガラス(アルゴンガス)」※×「樹脂スペーサー」 - どこに窓を付けるべき?

⇒窓を付けるなら「南」と「北」に! - どの窓を付けるべき?

⇒断熱性能を考えるなら「FIX窓」・「滑出し窓」が優秀!

省エネ基準地域区分1~3のエリアの場合は、「Low-Eトリプルガラス」を検討してもOK。

性能で迷ったら「せやま基準一覧表」

BE ENOUGHでは、工務店・HM選びのための補助ツールとして、「せやま性能基準」と「せやま標準仕様」の2つからなる「せやま基準一覧表」を無料配布しています。

「せやま性能基準」を使えば、上記で紹介したように各建材について、「完全に不足→少し不足→ちょうどいい塩梅→余裕があれば」と家づくりで抑えておくべき性能レベルを検討できます。

詳しい使い方に関しては、下記リンク先の記事をご覧ください。

ダウンロードページ:『せやま基準一覧表|お役立ちツール|BE ENOUGH』

合わせて読みたい記事:『営業マンより「家の性能」に100倍詳しくなる方法|せやま性能基準』

解説動画(YouTube):『家づくりの超実践ツール「せやま基準一覧表」の使い方<総集編>』