2025.05.25

2024年の能登半島地震以降、南海トラフの危険性や危機意識が高まりつつありますが、日本に家を建てる以上、「地震対策」は必須知識。

特に新築住宅においては、地震対策が「工務店・HMの営業ツール」としてうまく使われてしまっているため、本当に大切な情報が施主に届いていないように感じます。

そこで今回は、「地震対策に対する誤解」を紐解きつつ、本当に必要な地震対策を4つご紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いください。

耐震等級「だけ」じゃダメだよ!

本記事の内容は、YouTube動画でも分かりやすく解説していますので、こちらもご覧ください!

関連動画(YouTube):『地震対策4つの必須ポイント|新築戸建の耐震等級3は?構造計算は?』

目次

データから読み解く「地震」に対する”3つの誤解”

①:現建築基準法における「地震倒壊数」は意外と少ない

熊本地震の際、現建築基準法で全壊・大破したのは「19棟」

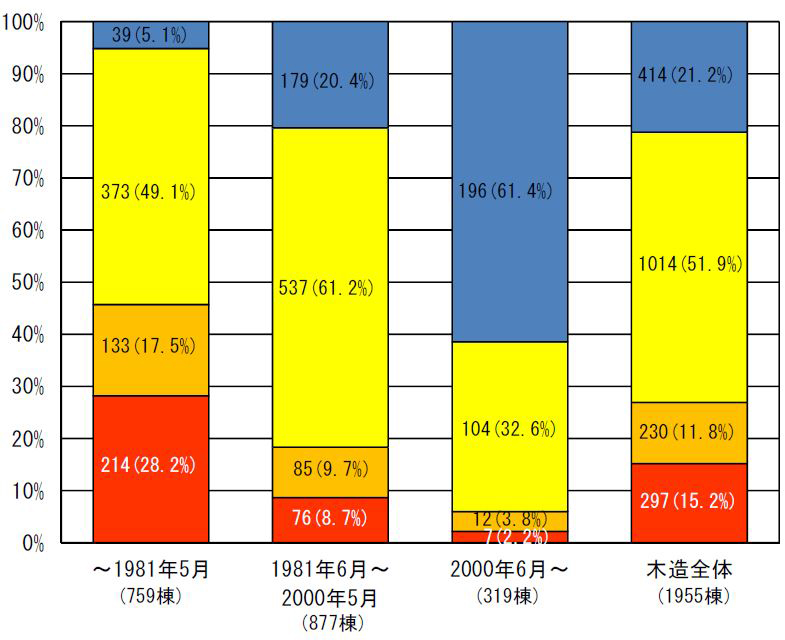

<熊本地震 益城町中心部における木造建築物の建築時期別倒壊状況>

(出典:国土交通省住宅局)

こちらは、2016年の熊本地震における「家屋倒壊状況データ」です。(赤:全壊、オレンジ:大破)

「耐震等級」に関する基準として用いられる「建築基準法」ですが、この建築基準法の耐震基準が更新されたのは2000年。

つまり熊本地震を例に挙げると、現建築基準法で建てられた家で、甚大な被害となったのは「全体の6%(全壊:7棟、大破:12棟)」程度なんです。

②:耐震等級2・3でも、設計次第で「地震に弱い家」になる

地震対策といったら必ず耳にするのが「耐震等級」ですが、実は耐震性に大きく影響するのに、「耐震等級」の項目に含まれていない要素が4つあります。

「1:直下率」、「2:偏心率」、「3:シロアリ対策」、「4:気密性能」です。

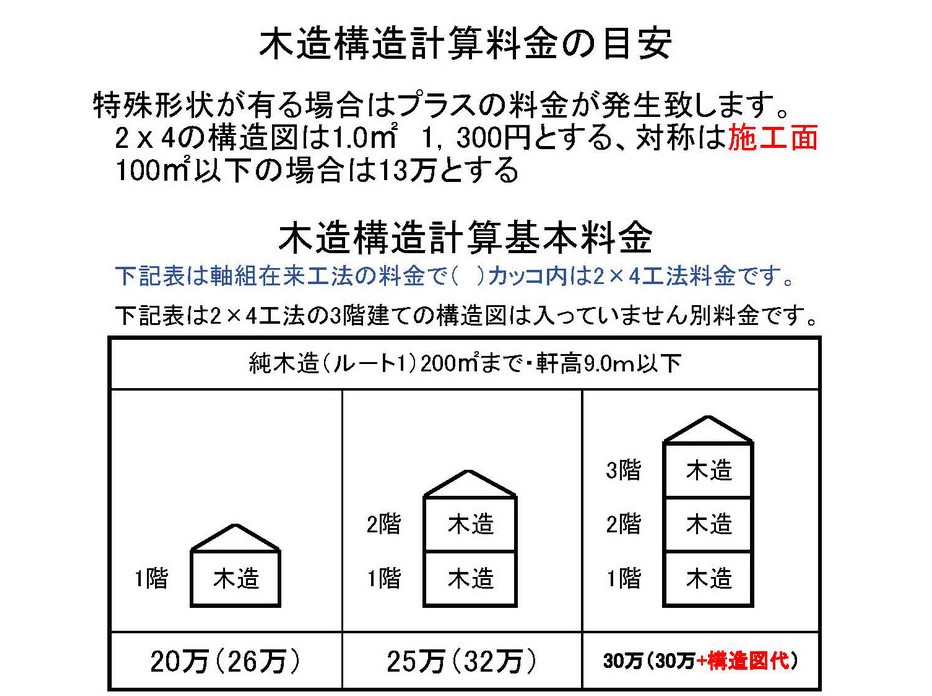

1:「直下率」とは?

直下率とは、「1階」と「2階」の壁や柱の一致率を指します。

この直下率が低いと、強度・コスパ・気密性などに悪影響が出ます。

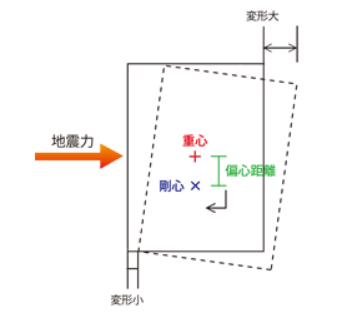

2:「偏心率」とは?

偏心率とは、家のバランスを表す数値。

家を支える壁(耐力壁)の配置バランスが弱い場合も「地震に弱い家」になってしまいます。

3:「気密性能」、4:「シロアリ対策」

(出典:住まいるコープ)

また家の気密性能が低いと、窓サッシの周りなどで内部結露(壁の中で結露が生じる現象)が生じやすくなるのですが、内部結露が起こると構造材が腐ってしまいます。

構造材が腐ると当然耐震性能が落ちるわけですが、ここでシロアリ対策が不十分だと、シロアリが腐った木材に集まり、木材がスカスカに…とせっかくの耐震等級も無意味になってしまうわけです。

実際に「阪神・淡路大震災では、シロアリ被害のあった住宅の95%以上が全半壊した」というデータもあるぐらいです。

このように地震対策というと「耐震等級」ばかりに目が行きがちですが、「耐震等級」だけじゃなくその他要素もしっかりカバーしておく必要があるんです。

関連記事:『【完全攻略】5人に1人が被害!新築戸建の「シロアリ対策(防蟻処理)」のイロハを徹底解説!』

関連記事:『C値(気密性能)の測定基準・推奨レベルとは?よくある質問にも回答!』

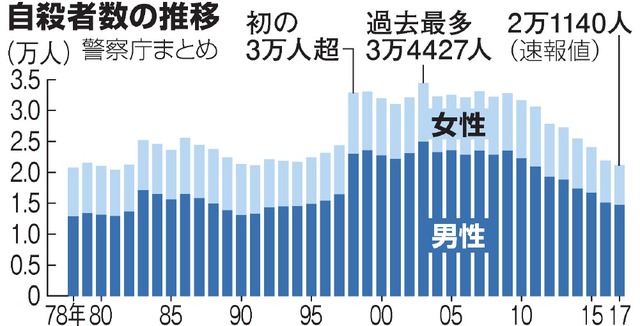

③:地震よりも大きな死亡リスクがある

「地震に備える」というのも当然大切なんですが、先の熊本地震における家屋倒壊データからも分かる通り、地震における家屋倒壊やそれによる死亡リスクは非常に低いです。

そのためもちろん大切な対策ではあるんですが、地震対策だけにお金を掛けるのではなく、地震よりもリスクの高い死亡原因への備え(定期的な健康診断など)などにバランスよく費用配分する方が「賢い選択」と言えます。

死亡リスクの高い要因(年間死亡人数)

| 交通事故 | 年間3,500人以上 |

|---|---|

| ヒートショック | 年間15,000人以上 |

| 自殺 | 年間20,000人以上 |

| 胃がん | 年間30,000人以上 |

| 大腸がん | 年間48,000人以上 |

安全性能の高い車を買う、ストレスをためないように趣味に適度にお金を使う、がん検診・ピロリ菌検査は必ず受ける、HPVワクチン接種を受ける、などにお金をかける方が、命を守るという意味では効果的なわけです。

(出典:朝日新聞デジタル)

(出典:朝日新聞デジタル)

特にお金のストレスは大きいので、地震対策にお金をかけて、お金のストレスを抱えてしまう…なんて本末転倒なことがないようにしましょうね。

【結論】ちょうどいい塩梅の『地震対策』とは?

ちょうどいい塩梅の「地震対策」は以下の通りです。

ちょうどいい塩梅の「地震対策」

- ①耐震等級 : 「耐震等級2」

- ②計算方法 : 「簡易計算」

- ③直下率 : 「壁直下率50%以上」(プラン時)

- ④偏心率 : 「0.2以下」

ちょうどいい塩梅の「●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

それでは、各内容について詳しく解説していきましょう。

地震対策の必須項目:①「耐震等級2」

そもそも「耐震等級」って何?

(出典:ABCハウジング)

耐震等級とは、建物の構造の強さの目安で、地震に対する倒壊しにくさを表す指標です。

耐震等級は「1〜3」の3段階で示されるのですが、ここら辺についてはネットを調べれば情報はたくさんありますので簡単に説明しておきます。

| 耐震等級1 | 建築基準法に定められた最低基準と同等で、数百年に一度発生する地震でも倒壊しない強さ。 |

|---|---|

| 耐震等級2 | 数百年に一度発生する地震の1.25倍の力の地震でも、倒壊しない強さ。 |

| 耐震等級3 | 数百年に一度発生する地震の1.5倍の力の地震でも、倒壊しない強さ。 |

よく見かける「耐震等級●相当」ってどういう意味?

これは、工務店・HMの営業戦略でもよく使われる表現ですね。

「耐震等級2・3」ではなく、あえて「相当」とボカしているのは、「耐力壁の量のみ、耐震等級2・3の基準をクリアした『耐震等級1』の家」を指しているからだと思われます。

そもそも地震対策というのは、「耐震等級」や「耐力壁の量」だけでは不十分ですから、必ず本記事内で紹介している4項目をすべてクリアするようにしてくださいね。

「耐震等級2」を推奨する理由は?

計算が義務付けられ、外部機関のチェックが生じるから

なぜ「耐震等級2」を推奨するのかというと、耐震等級2から「計算が義務付けられ、外部からのチェックが入るから」です。

耐震等級1では、耐力壁の量の計算も設計士任せですし、水平方向の強度は細かく計算されません。一方で耐震等級2であれば、耐力壁の量はもちろん、基礎や梁などの水平方向の強度計算も義務になります。

加えて、全要素において外部機関からのチェックが入るので、設計士の力量などに依存せず「強い家」を建てることができるわけです。

なぜ耐震等級3ではなく、「耐震等級2」が推奨なの?

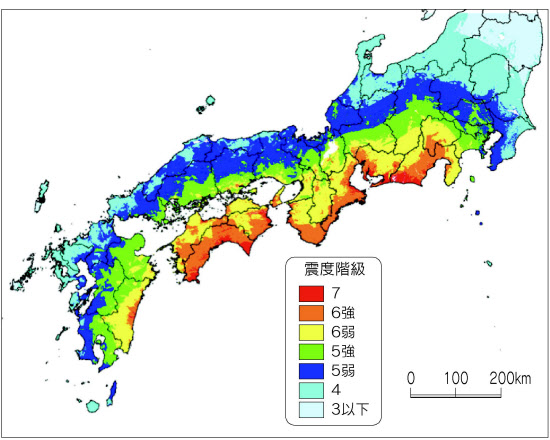

<南海トラフ大地震による震度予想>

(出典:国土交通省関東地方整備局)

これは耐震等級3にすると、コストが上がり、間取りの制限も増えるからです。

前述の通り、現建築基準法で建てられた家が地震で倒壊するリスクは低いので、過度にお金を掛けるべきではないと考えています。

ただ耐震等級3を取得する事は決して悪いことではありませんので、南海トラフで震度7が想定されている地域等においては、予算に応じて「耐震等級3」も検討してみてください。

ほとんどの専門家が「耐震等級3は必須」と言っているが…

確かにインターネットで見ると、「耐震等級3は必須!」と主張する専門家は多いですね。

もちろん耐震等級3を取ること自体は悪いことではないので、予算と間取りに納得できそうなら取り組んでください。ただBE ENOUGHとしては、耐震等級3を否定しているわけではなく、「耐震等級3は必須ではない」という考えです。

また「耐震等級3必須派」の専門家の人は、よく以下熊本地震での「耐震等級別倒壊データ」を根拠にしていますが、このデータには以下のような問題点があります。

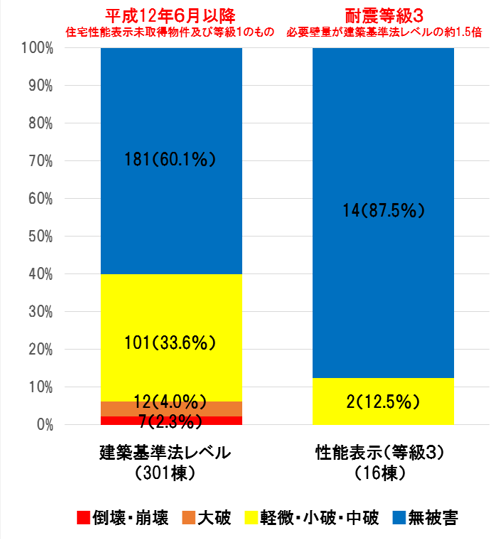

<熊本地震 益城町における耐震等級別の倒壊状況>

(出典:国土交通省住宅局)

データの問題点①:「耐震等級3」の母数が少なすぎる

本調査対象となった家の総数は319棟ですが、この内訳は「耐震等級1:301棟、耐震等級2:2棟、耐震等級3:16棟」と耐震等級3の母数が統計的に少なすぎます。

例えば、この16棟のうち1棟が倒壊していた場合、耐震等級3の倒壊確率は「1/17=5.8%」となり、「耐震等級1の倒壊率(2.3%)」よりも高くなってしまうわけです。

このように、分子が1変わっただけで、結論が逆転してしまうほどの少ない母数で物事を論じるのは不適切ということです。

データの問題点②:倒壊原因の半数が施工不良

また国土交通省住宅局によると、本調査で倒壊した耐震等級1の7軒(左グラフの赤部)のうち、3棟については施工不良が原因とされています。

この点からも施工不良が原因である倒壊データをもとに、「設計強度」である耐震等級3の有用性を論じるのは不適切です。

データの問題点③:耐震等級2の家が倒壊した記事と矛盾する

<耐震等級2の家が倒壊したという記事>

(出典:日経ホームビルダー)

また上記のようなデータと合わせて、「耐震等級2の家が倒壊した」という記事が出ているのに、上記データには載っていない(倒壊した家7棟はすべて耐震等級1とのこと)点も少し腑に落ちません。

深く突っ込むことはやめておきますが、「耐震等級制度は有効だ!」と言う結論ありきで、このデータが作られているのでは?と勘ぐってしまいます。

ということで、「耐震等級3は必須なのか?」という問いに対する誠実な答えは、「その答えを出せるデータが、まだ存在していないのでわからない」です。その上で、「耐震等級3を取得すべきかどうか?」というのは、人の数だけ意見があっていいと思っています。

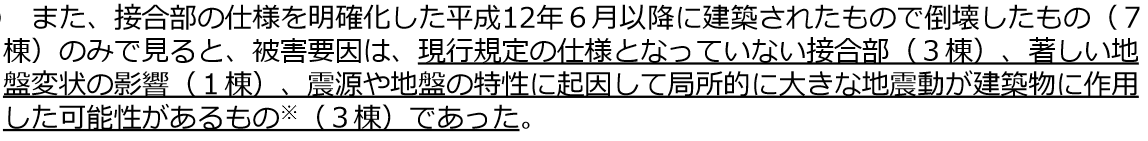

耐震等級3であれば、地震保険も安くなるし得では?

<地震保険の割引制度>

(出典:SBI損保)

確かに、長い目で見ればそうかもしれませんが、なんでもかんでも長い目で見て初期費用を多くかけてしまうときりがありません。

そもそも、地震保険は適用率が非常に低いので、建物の地震保険加入は必須ではないと考えています。

関連記事:『【完全攻略】新築戸建の「火災保険(地震保険)」で抑えておくべき保証・特約を徹底解説!』

以前は、耐震等級1を推奨してましたよね?

はい。ただ、今でも十分な経験・知見がある設計士であれば、「耐震等級1でも問題ない」と考えています。

というのも優秀な設計士であれば、計算をしなくとも「計算すれば耐震等級2を取得できる図面」を作成する事は可能だからです。

壁量充足率、基礎、床組み、梁の厚み、耐力壁線間距離などの項目を自ら検討していけばOK。あえて耐震等級1にする事で、計算費用と申請費用を節約することができるわけです。

ただこの考えには問題がありました。

それが「優秀な設計士を見極めるのがとても難しい」という事…。特に素人である施主が、設計士の力量を見極めるのは無理と判断し、「耐震等級2を取得することで、家の強度を担保するのが無難」と考え、基準を見直した経緯があります。

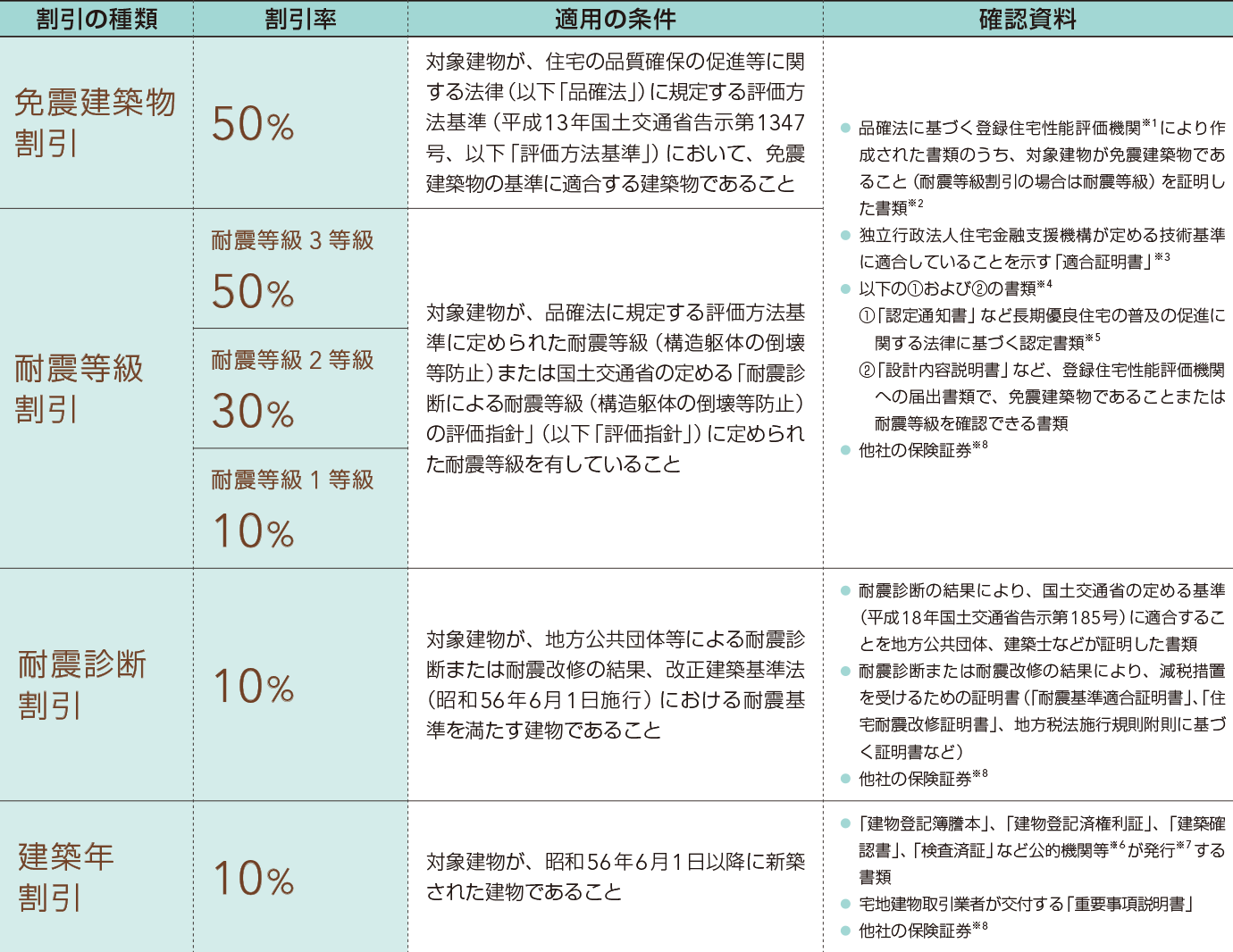

地震対策の必須項目:②「簡易計算」

「簡易計算」を推奨する理由は?

構造の計算方法は、「計算なし→簡易計算→許容応力度計算」の順に精度が上がっていきますが、BE ENOUGHでは、この中でも「簡易計算」を推奨しています。

冒頭にも触れた通り、地震による家屋倒壊の死亡リスクは他の死亡原因より圧倒的に低いんですが、であれば地震対策ではなく、他の死亡リスクにお金をかけた方が費用対効果が高いと考えるわけです。

また仮に、許容応力度計算を行って耐震等級3を取得し免振装置を付けて…とやっても、地震で倒壊する可能性はゼロではありません。そのためリスクヘッジばかりを優先せず、「経済とのバランス」をとる判断こそ賢明なわけです。

ただ一方で、構造計算をすべて設計士任せにしてしまうのは、さすがにリスクが高すぎるので、外部機関のチェックを含めるのは必須。

当然ながら、予算に余裕がある方が許容応力度計算を行うのは全く問題ありませんよ。

地震対策の必須項目:③「壁直下率 50%以上」(プラン時)

「直下率」とは?

(出典:NHK)

(出典:NHK)

先にもお話しした通り、「直下率」とは1階と2階の壁や柱の一致率のこと。

例えば直下率100%であれば、「1階と2階の間取りが全く同じ」ということになるわけです。

このように直下率は、高ければ高いほど良いとされますが、当然直下率が高くなればなるほど「間取りの自由度」は失われてしまいます。

なので間取りの自由度を確保しながらも、意識するだけでクリアできる直下率の目安を理解してもらえればと思います。

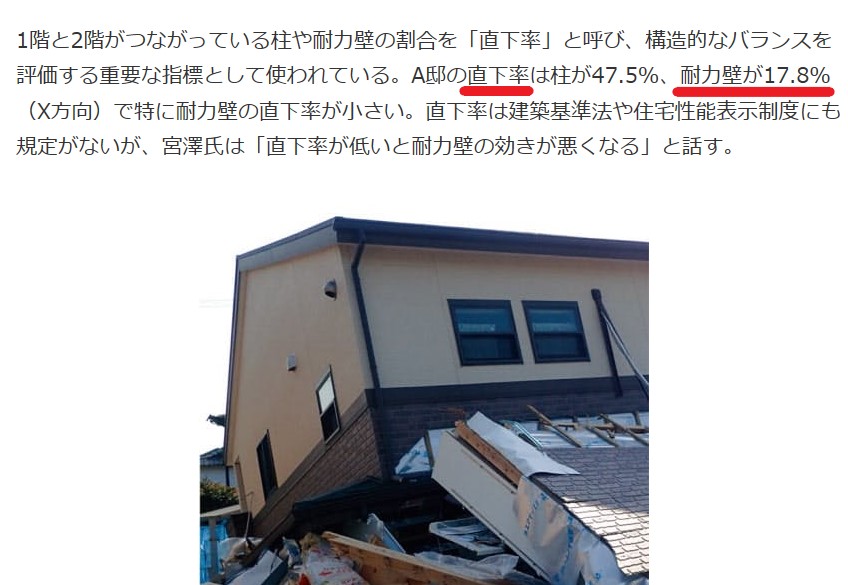

熊本地震の倒壊にも直下率が起因…?

<直下率の低い家が倒壊したという記事>

(出典:日経ホームビルダー)

先ほど紹介した「熊本地震で耐震等級2の家が倒壊した」という記事ですが、この記事の中に、「直下率が低かったことが倒壊における要因の1つでは?」という記載がありました。

もちろん、直下率が低かったことだけが原因というわけではありませんが、倒壊の一因になった可能性は十分にあります。

ただし現建築基準法には、この「直下率」に対する具体的な基準が規定されていないので、施主が自主的に意識しなくてはなりませんね。

「壁直下率50%以上(プラン時)」を推奨する理由

直下率60%以上にすると間取り制限がキツくなる

ちょうどいい塩梅の「直下率」は、壁直下率50%以上(プラン時)です。

直下率の推奨数値に関しては、様々な意見があるので正解はありませんが、実際に数百件のプランを設計する中で、壁60%以上をクリアしようと思うと、かなりの間取り制限を感じたのが正直なところ。

逆に壁50%以上であれば、さほど間取りを制限しなくとも、意識するだけでクリアできる数値だと感じます。

なぜ「プラン時」なの?

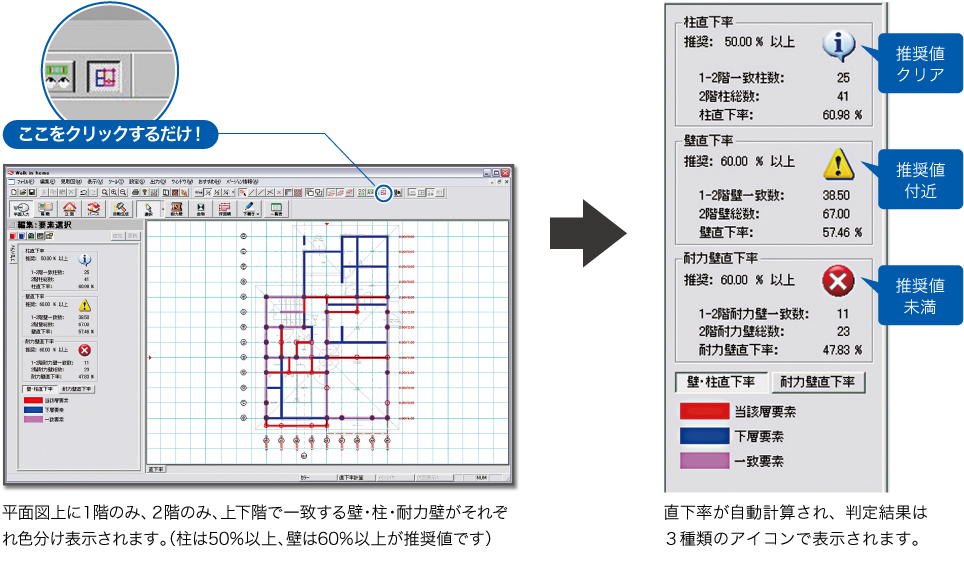

<3D間取り作成ソフトの直下率確認ツール>

(出典:安心計画)

次に、なぜプラン時なのか?という点ですが、これは簡単で、間取りが決まってしまえば、家の直下率はほぼ決まるからです。

間取りが決まった後に、直下率を向上させようと思っても限界があります。

なので、3D間取り作成ソフトの直下率確認ツールを活用してもらいつつ、「壁直下率50%」を目安に間取りづくりを進めてもらいましょう。

直下率の要望は、いつ言えばいい?

直下率に関する要望は、「間取りをつくる前」に伝えるようにしましょう。

これは、間取りの構想段階から意識しておかないと、「壁直下率50%以上」をクリアすることは難しいからです。

ただまともなプランナーであれば、直下率くらい意識しているので、イラっとされるかもしれませんが、直下率を意識せずに間取りをつくるプランナーも「2人に1人」はいます。

なので、これは施主自身のリスクヘッジのためにも必ず要望として伝えるようにしましょう。

地震対策の必須項目:④ 「偏心率 0.2以下」

「偏心率」とは?

「偏心率」とは、ざっくりいうと家を支える「耐力壁のバランスが適切か?」を確認する指標。

より詳しく言うと、「平面図上の中心である『重心』と、耐力壁のバランスの中心となる『剛心』が、どれだけ離れているか?」を表す指標ですね。

この「重心」と「剛心」が離れてしまうと、偏心率が高くなって地震に弱くなり、逆に「重心」と「剛心」が近づくと、偏心率は低くなり、地震に強くなります。

ただこの偏心率は、先にもお話ししたように、耐震等級のチェック項目に含まれないため、「耐震等級を気にするだけではクリアできない項目」。そのため間取りづくりの際などにも施主側が意識できているのが理想ですね。

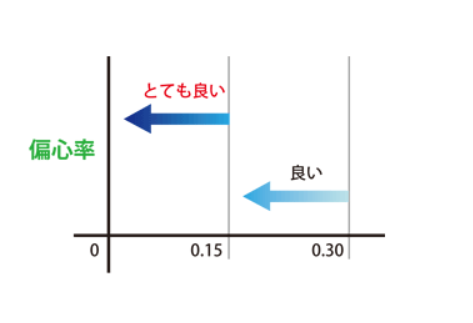

「偏心率:0.2以下」を推奨する理由は?

「0.15以下」になると、間取り制限がキツくなるため

(出典:ホームズ君.com)

偏心率の、ちょうどいい塩梅は「0.2以下」。

ただ2階建てであれば、「1階のx方向・y方向」と「2階のx方向・y方向」とそれぞれ計算を行うので、2階建てなら4つの偏心率すべてで「0.2以下」を目指すことを推奨します。

偏心率:0.2以下を推奨する理由についてですが、まず建築基準法では、「木造住宅の偏心率は0.3以下」と規定されています。

ただこの水準だと、「耐力壁」のバランスは悪く、しかしながら、大きな建物の基準値である「偏心率:0.15以下」を目指すと間取り上の制限が生じてしまいます。

そのためちょうどいい塩梅としては、その間の「偏心率:0.2以下」としつつ、努力目標として「偏心率:0.15以下」を目指すのが良いですね。

特に注意すべきは、「南北の偏心率」

<窓が多いため、「南北の偏心率」は悪くなりやすい>

偏心率で、特に注意すべきは「南北の偏心率」。

南はたくさん窓をとり、北はあまり窓をつけませんよね?窓を付けると、その部分に耐力壁が取れなくなりますので、その分「南北の耐力壁のバランス」が悪くなりがち。

と言っても、南側に掃き出し窓などを用意しておかないとリビングが暗くなってしまいますから、利便性やデザイン性、そして今回のような耐震性も考慮しながら検討していってくださいね。

偏心率のために壁量を減らしても大丈夫なの?

「壁量が減ると、かえって地震に弱くなるんじゃ?」と思いますよね。

しかしかえって耐力壁が局所的に集中してしまうと、地震の揺れがその1箇所に集中してしまうため、かえって倒壊リスクが上がってしまいます。

なので、「とれるだけ耐力壁をとろう!」と考えるのではなく、全体バランスを見ながら、適切に耐力壁を配置していく「バランス感覚」を大切にしてください。

地震対策・耐震性能に関するよくある質問

Q.「引き戸は地震に弱い」って本当?

耐震性に直結するとは言えないが、耐力壁は取りづらくなる

<通常の引き戸は、耐力壁が取りにくい>

(出典:パナソニック)

引き戸が地震への弱さに直結するとは言い切れませんが、耐力壁が取りにくくなるのはその通りです。

開き戸であれば、耐力壁をとれないのは「ドアの部分」だけで済みますが、引き戸にするとドア部分だけでなく、「ドアを引き込む部分」にも耐力壁が取れなくなります。

耐力壁を作りつつ引き戸にしたいなら「アウトセット」がおすすめ

<耐力壁を確保できる「アウトセット」の引き戸>

(出典:楽天市場)

ただ一方で、引き戸のメリットはなんといっても空間を広く利用できること。

そこで、地震に強く&空間を広く利用したい!という方は、上画像のように壁の上にドアをつける「アウトセットの引き戸」を検討してください。

ただアウトセットにすると「壁から扉の厚みが飛び出る」「上部にレールがつく」などのデメリットもありますが、そこまで大きな問題でもないと思います。

もしアウトセットでもOK!ということであれば、事前にプランナーさんに「耐力壁的に厳しければ、アウトセットも検討しますよ」と伝えておきましょう。

Q.家の四隅に「耐力壁」は必須?

(出典:ナルミアドバンス)

(出典:ナルミアドバンス)

絶対ではありません。

ただ、四隅に耐力壁を入れておくと、確かに構造上の数値は良くなりますね。

とはいえ四隅に耐力壁がなくとも、①~④がクリアできていれば、大きな問題はありませんので「絶対に必須ではない」という感じですね。

Q.空間を広くとりたいなら、鉄骨の方がいいのでは?

<軽量鉄骨造と重量鉄骨造>

(出典:家仲間コム)

鉄骨にも「重量鉄骨」と「軽量鉄骨」がありますが、確かに「重量鉄骨」であれば、「コスト面」と「断熱・気密性能」は犠牲になりますが広い空間を作ること自体は可能です。

一方軽量鉄骨だと、柱のなしで作れる空間は「4~5m程度」と木造と大差ありません。加えて重量鉄骨同様、断熱・気密性能はダウンしてしまいます。

そのため「価格」と「家の性能」の”ちょうどいい塩梅”を考えると「木造住宅」が理想ですね。

関連記事:『鉄骨住宅を木造住宅と比較し、丸裸にしてみた!あなたが選ぶべきは○○造』

Q.吹き抜けって地震に弱いの?

吹き抜けが「ある」と「ない」では、当然吹き抜けが「ない」方が地震に強いです。

吹き抜け部分には、水平面の強度を上げる「床」がありませんからね。

しかし、耐震等級2を取得できる設計にすれば、取得に当たって「水平面の強度」も検討されますので、吹き抜けがあっても問題はありません。

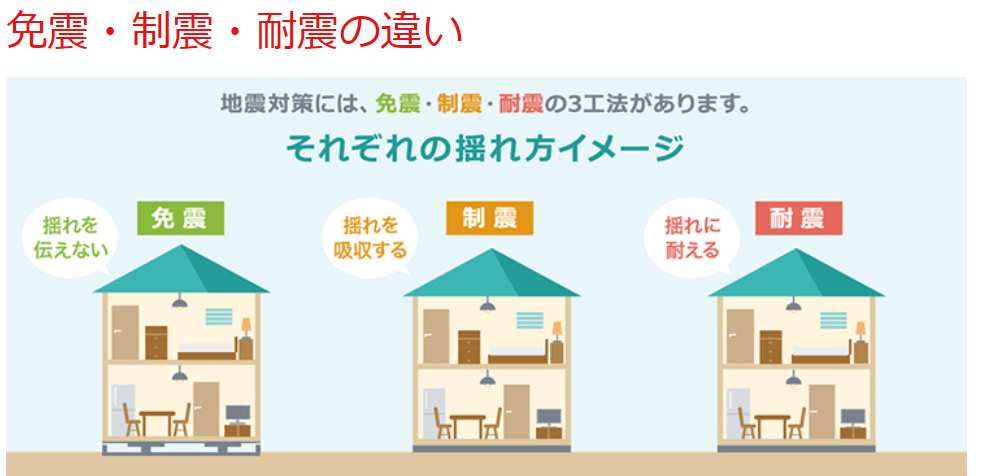

Q.免震・制震装置って必要?

(出典:THK)

結論、設置しなくて良いと思います。

免震装置・制震装置とは、地震による建物の揺れを少なくする(と実験で証明されている)装置です。

- 免震装置

建物と地面を切り離し、地震の揺れが建物に伝わらないようにする装置。主に、ビルやマンションなどの高層建築物に採用される。 - 制震装置

建物が受けた振動エネルギーを吸収し、建物の揺れを小さく抑える装置。歴史が浅く、国の認定基準も存在していません。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

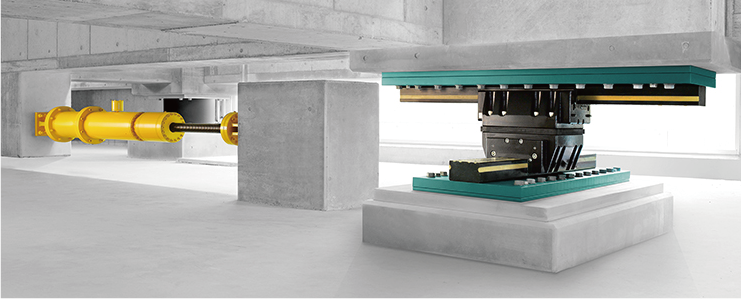

「免震装置」について

<本気の免震装置(データ改ざんで問題になりましたが…)>

(出典:THK)

まず、免震装置ですが、歴史も実績もあり、とても良い装置と思います。

ですが、価格が高すぎます。最低でも数百万円はしますから、2~3階建ての戸建て住宅に導入すべき装置ではありません。

免震装置を導入する程の予算があるなら、少し広い土地を購入して平屋を建てましょう。その方が、地震対策としても他のメリット的にも「賢い」です。

「制震装置」について

次に制震装置ですが、免震装置に比べて、価格は落ちるので導入しやすいと思います。

ですが、効果があまりに未知数だと感じます。(様々な意見がある議論なので、これはあくまで個人的見解です)

なぜかというと、制震装置メーカーが様々な実験をしてその効果を実証していますが、その実験の条件が製品の効果が出やすいように設定されていたり、実際の大地震の揺れを再現できているのか怪しかったり…と、信憑性に欠けるものが多いからです。

ないよりあったほうがいいのかな~とは思いますが、費用をかける優先度は低いかなと。

まずは確実に違いが感じられる「家の基本性能(窓・断熱・気密・換気システム)」にお金を掛けたほうが費用対効果は高いと考えています。

「家の基本性能」の解説記事

- 「窓」編:『【完全攻略】新築の「窓選び」最適解は?窓の種類/性能/配置など徹底解説!』

- 「断熱性能」編:『断熱等級5を推奨!UA値の基準値と断熱性能の上げるために抑えるべき点を徹底解説!』

- 「気密性能」編:『C値(気密性能)の測定基準・推奨レベルとは?よくある質問にも回答!』

- 「換気システム」編:『第一種換気はマスト?換気システムの種類や選び方、メンテナンスについて徹底解説!』

Q.「地震対策」を考慮すると、どういう屋根がいい?

(出典:街の屋根屋さん千葉)

説明するまでもないですが、高い場所に重いものがあれば、その分建物は不安定になります。そのため屋根は「軽い方」が地震に強くなります。

ただこの理論で言うと、瓦屋根は重いため地震対策において不利になるわけですが、これは「瓦の重さに応じた構造強度」にすれば問題ありません。しかしこの場合、「瓦」と「構造強度UP」とで2重でコストアップが生じるため、費用対効果を考えると推奨しません。

対する「ガルバリウム鋼板」は「瓦の1/10程度」の重さで地震対策だけでなく、メンテナンス性なども優れているので、BE ENOUGHの推奨屋根材としては「ガルバリウム鋼板」ですね。

屋根材について詳しく話すと長くなるので、より詳しく屋根について知りたいという方は以下記事を読んでみてください。

関連記事:『新築必見!雨漏りしづらい「屋根材・ルーフィング」の種類と適切な選び方は?』

まとめ

地震対策について一通りお話ししてきましたが、「地震対策」や「耐震性能」を考える上で抑えておいてもらいたい要素は以下の通り。

新築の地震対策で抑えておくべき要素

- 「地震」に対する3つの誤解

⇒①:現建築基準法における「地震倒壊数」は意外と少ない

⇒②:耐震等級2・3でも、設計次第で「地震に弱い家」になる

⇒③:地震よりも大きな死亡リスクがある - ちょうどいい塩梅の『地震対策』とは?

- ①耐震等級 : 「耐震等級2」

- ②計算方法 : 「簡易計算」

- ③直下率 : 「壁直下率50%以上」(プラン時)

- ④偏心率 : 「0.2以下」

ちょうどいい塩梅の「●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル