2024.03.14

地盤改良の工事費用を抑える!コスパの高い調査会社の選び方とは?

家を支える土台ともいえる「地盤改良工事」について、解説していきます。

YouTube動画でも分かりやすく解説していますので、こちらもご覧ください!

目次

過剰設計になりやすい地盤改良工事

地盤改良工事は過剰設計になりやすいと言われています。

なぜなら、地盤調査会社(地盤調査をして地盤改良工事の内容を決定する会社)が、地盤改良工事会社(地盤調査会社の指示を受けて工事を行う会社)から紹介料を受領しており、「地盤改良工事をやれば双方が儲かる」という構造になっているためです。

【結論】ちょうどいい塩梅の『地盤改良工事』は?

ちょうどいい塩梅の「地盤改良工事」は、以下の通りです。

地盤改良工事 ⇒ 地盤保証10年を受けられる工事

※ちょうどいい塩梅の「●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

地盤改良工事・地盤保証は、なぜ必要か?

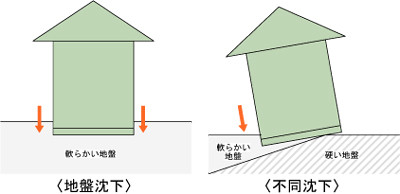

地盤改良工事は、不同沈下を防ぐために行います。

不同沈下より地盤沈下という言葉が一般的かもしれませんが、地盤沈下は家全体が均等に沈む現象なので、どんな家でも起き、大きな問題ではありません。問題なのは一部だけが沈んでしまい、家が傾いてしまう不同沈下。これを防ぐために、地盤改良工事を行うわけです。

<地盤沈下と不同沈下の違い>

(出典:All About)

地盤保証の必要性についても、簡単に触れておきます。

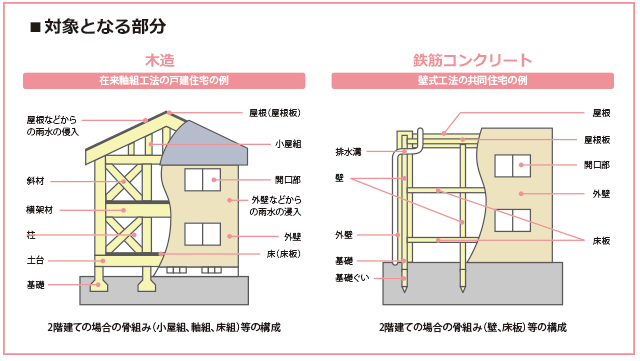

現在の日本には、「瑕疵(かし)担保責任制度」という新築住宅を建てた消費者を保護する制度があり、家が完成してから10年間は、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に不具合(瑕疵)があった場合、住宅会社に責任をとらせることができます。

しかし、木造住宅の対象となる部分は基礎までで、地盤改良工事部分までは保証されません。つまり、地盤改良工事に不具合があった場合に、瑕疵担保責任制度は活用できないため、瑕疵担保責任制度とは別に、地盤改良工事の不具合に備える保険(地盤保証)が必要になるということです。

<住宅瑕疵担保責任の範囲>

(出典:住宅瑕疵担保責任保険協会)

地盤保証以外の保証については、以下記事にまとめていますので、参考にしてください。

関連記事:「保証・工事・アフターサービス」の標準仕様チェックポイント|推奨グレード紹介

地盤改良工事は「地盤保証10年が受けられる工事」で十分な理由

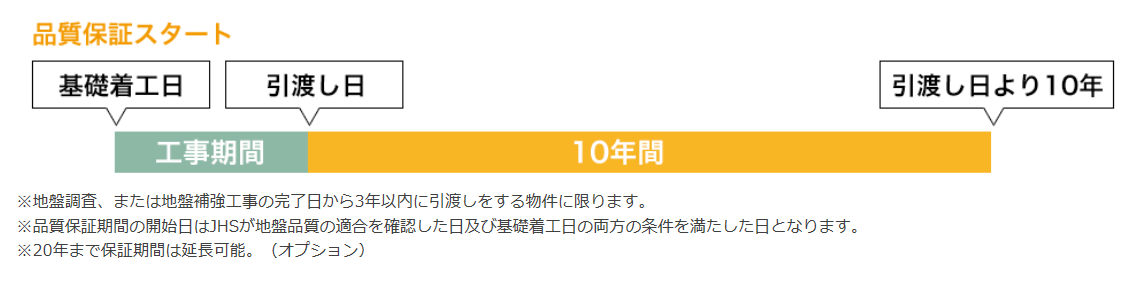

ちょうどいい塩梅の「地盤改良工事」は、地盤保証10年が受けられる工事です。

地盤保証には、10年タイプと20年タイプがありますが、地盤保証10年タイプで十分。また、同じ地盤保証10年でも、地盤保証会社によって地盤改良工事の程度・費用が変わってきますが、地盤保証10年が受けられるなら、最も安価な工事内容で十分と考えます。

理由はシンプルに、不同沈下の発生確率がさほど高くないからです。複数の地盤保証会社への聞き取り調査によると、不同沈下の保証が適用される確率は、約10,000棟に1棟。

この数字を、多いとみるか少ないと見るかは、個人の判断ですが、過度にお金をかけて対策すべき数字には見えません。

「地盤改良工事は、お金をかけてでもしっかりやっておきたい」「なんとなく心配」という方は、コストUP以外にデメリットはありませんので、20年保証や入念な地盤改良工事を検討してもらってもOKです。

<地盤保証10年が受けられれば十分>

(出典:ジャパンホームシールド)

『地盤保証会社の選び方は?』に対して

地盤保証会社の種類は、大きく2つ。どちらが良いか?の正解はありませんが、“ちょうどいい塩梅主義”の考えに基づくならば、Bタイプ推奨という結論になります。

A 地盤改良”工事”会社と提携している地盤保証会社

B 地盤改良”工事”会社と提携していない地盤保証会社

Aの地盤保証会社は、指定の地盤改良工事会社から紹介料をもらっており、「地盤改良工事をやれば双方が儲かる」ため、良く言うと「余裕のある設計」、悪く言うと「過剰設計」になりがち。なので、多少費用が掛かっても、地盤改良工事はしっかりやっておきたい人向け。

以下企業のように、登録企業一覧がHPに掲載されているのが、Aタイプの地盤改良工事会社と提携している地盤保証会社です。

<地盤改良工事会社と提携している地盤保証会社>

(出典:一般社団法人ハウスワランティ)

一方、Bの地盤保証会社は、地盤改良工事会社から紹介料をもらわないので、よく言えば「適正な設計」に、悪く言えば「保証を出せるぎりぎりの設計」になりやすいと言えます。そもそもの不同沈下の確率が低いので、グッシンは、Bタイプを推奨します。

以下企業のように、地盤改良工事会社を紹介しないことをPRしているのが、Bタイプの地盤改良工事と提携していない地盤保証会社です。

<地盤改良工事会社と提携していない地盤保証会社>

(出典:地盤ネット)

『地盤調査のセカンドオピニオンはあり?』に対して

結論、あり。

地盤調査の結果、「地盤改良工事費用が高すぎるー!」となった場合に、別の地盤保証会社(地盤調査をして、地盤改良工事の内容を決める会社)に調査をしてもらう方法を、セカンドオピニオンと言います。

セカンドオピニオンを使うには数万円の費用がかかりますが、あまりに地盤改良工事費用が高い場合には有効です。セカンドオピニオンは、Bタイプの地盤保証会社(地盤改良工事会社と提携していない地盤保証会社)に依頼するのが良いでしょう。

ただし、セカンドオピニオンを使っても、結果は同じだった…セカンドオピニオンの費用が無駄になった…ということも当然あります。また、住宅会社ごとに地盤保証会社が決まっていて、セカンドオピニオンを使えない場合もあります。

<地盤調査のセカンドオピニオンを使うのは有効>

(出典:GIR)

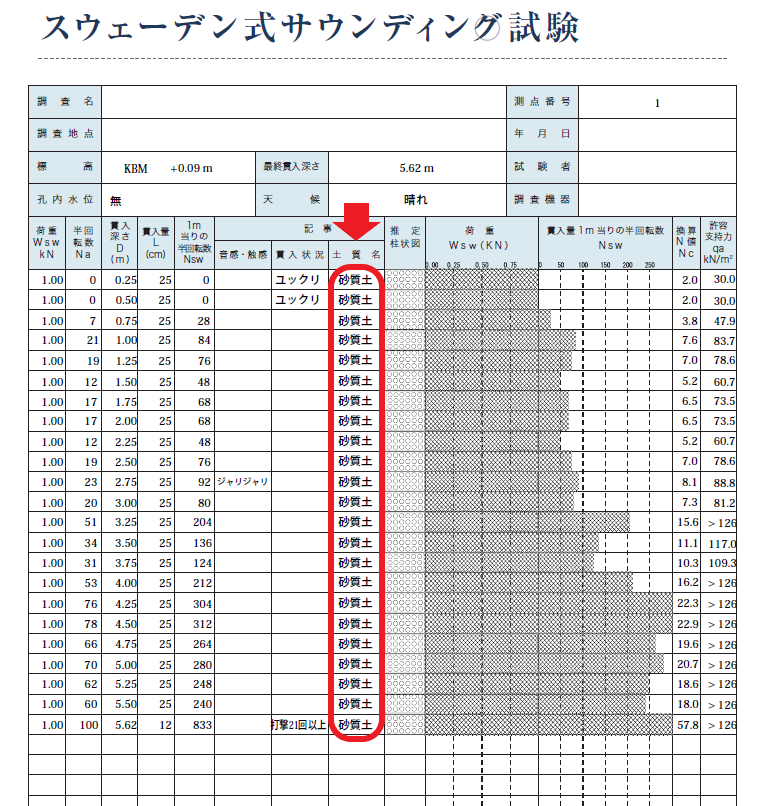

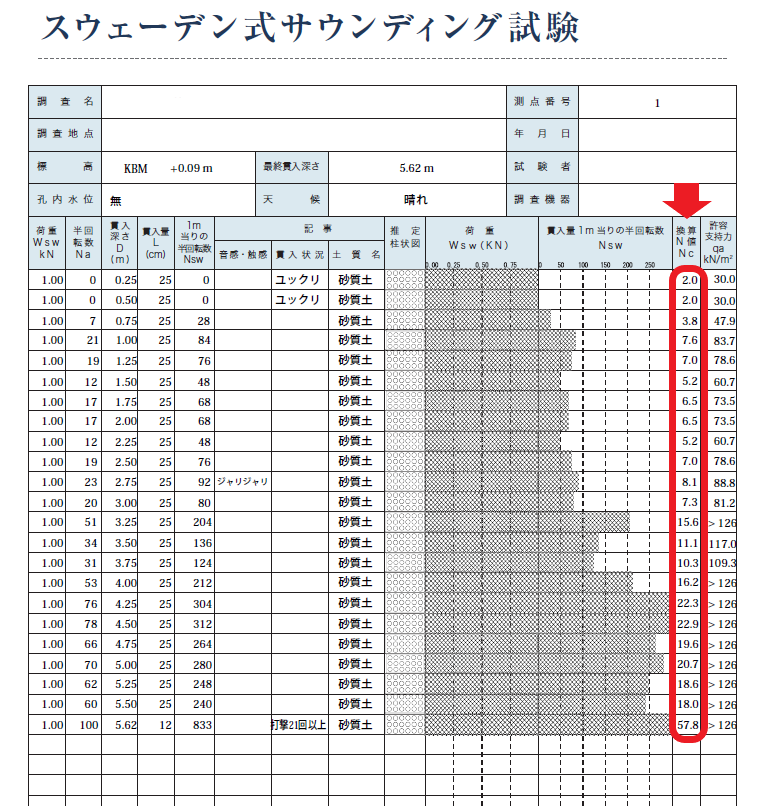

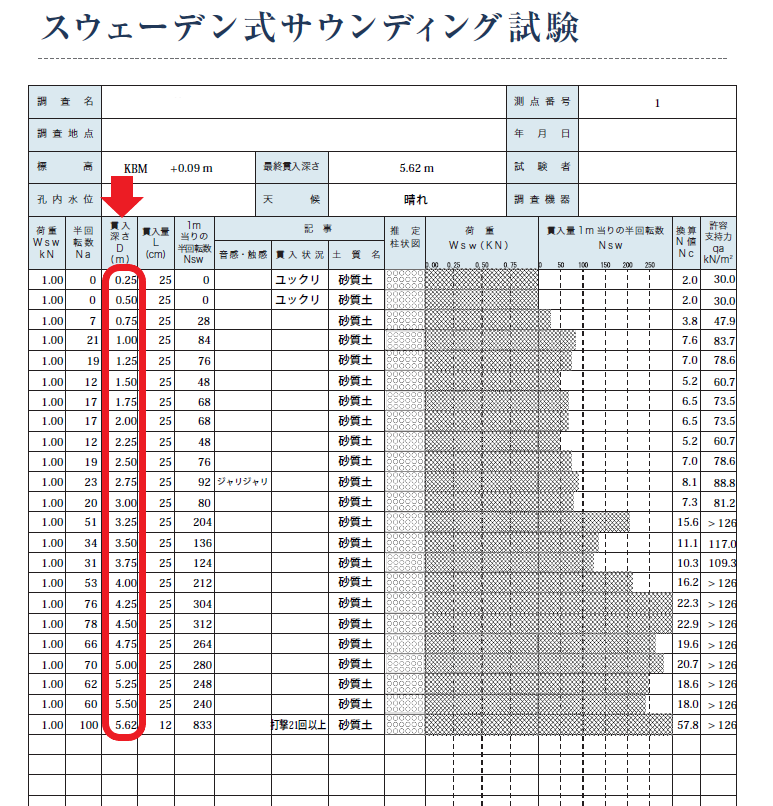

『地盤調査報告書は、どう見たらいいの?』に対して

見るべきポイントは、「土質名」と「換算N値」の2点。この2点を確認することで、「軟弱地盤かどうか?」を確認することができます。最も一般的なスウェーデン式サウンディング試験の報告書について、解説します。(報告書がざっくり見れるようになったら十分なので、換算N値の計算方法などの詳しい内容は理解しなくてOKです)

■土質名

土質名には主に、「粘性土」と「砂質土」があります。この土質名によって、軟弱地盤と判断するための数値が変わります。

■換算N値

次に、確認するのが換算N値。土質名ごとに軟弱地盤と判断する換算N値の基準値(国土交通省)が違います。それぞれ見ていきましょう。

①土質名が「粘性土」の場合

軟弱地盤と判断する基準は、換算N値が3.0以下です。なので、換算N値が3.0を上回っているかどうか?で、軟弱地盤かどうかを判断できるというわけです。

②土質名が「砂質土」の場合

軟弱地盤と判断する基準は、換算N値が5.0以下です。なので、換算N値が5.0を上回っているかどうか?で、軟弱地盤かどうかを判断できるというわけです。

では、実際の地盤の強さを見てきましょう。報告書の「貫入深さ」を見ると、調査した深さが分かります。土質名は、砂質土なので、判断基準となる換算N値は5.0。報告書の見方は、こんな感じ。

深さ→換算N値(5.0以下だと軟弱)

0.25m→2.0(軟弱)

0.50m→2.0(軟弱)

0.75m→3.8(軟弱)

1.00m→7.6(-)

…

深さ0.75mあたりまでは換算N値が5.0を下回り、貫入深さ1.00mより深くなると換算N値が5.0を上回っていることが分かります。一般的に、深い場所まで5.0以下だと地盤が弱いし、浅い場所で5.0を超えてくれば軟弱地盤ではないと判断できるので、この土地は、軟弱地盤ではないと判断できそうです。

最終的な「どれくらいの地盤改良工事をすれば、地盤保証できるか?」は、当然ながら地盤保証会社が決めるのですが、土質名と換算N値を見れば「軟弱地盤かどうか?」をざっくりと理解することができますね。

『そもそも、強い地盤の土地を探す方法はないの?』に対して

地盤改良工事に頼るのではなく、そもそも強い地盤を探したほうが良いに決まっています。が、「便利な土地」と「地盤が強い土地」は矛盾する傾向があるので、強い地盤にこだわりすぎると土地探しが前に進まなくなるという点は、ご注意ください。

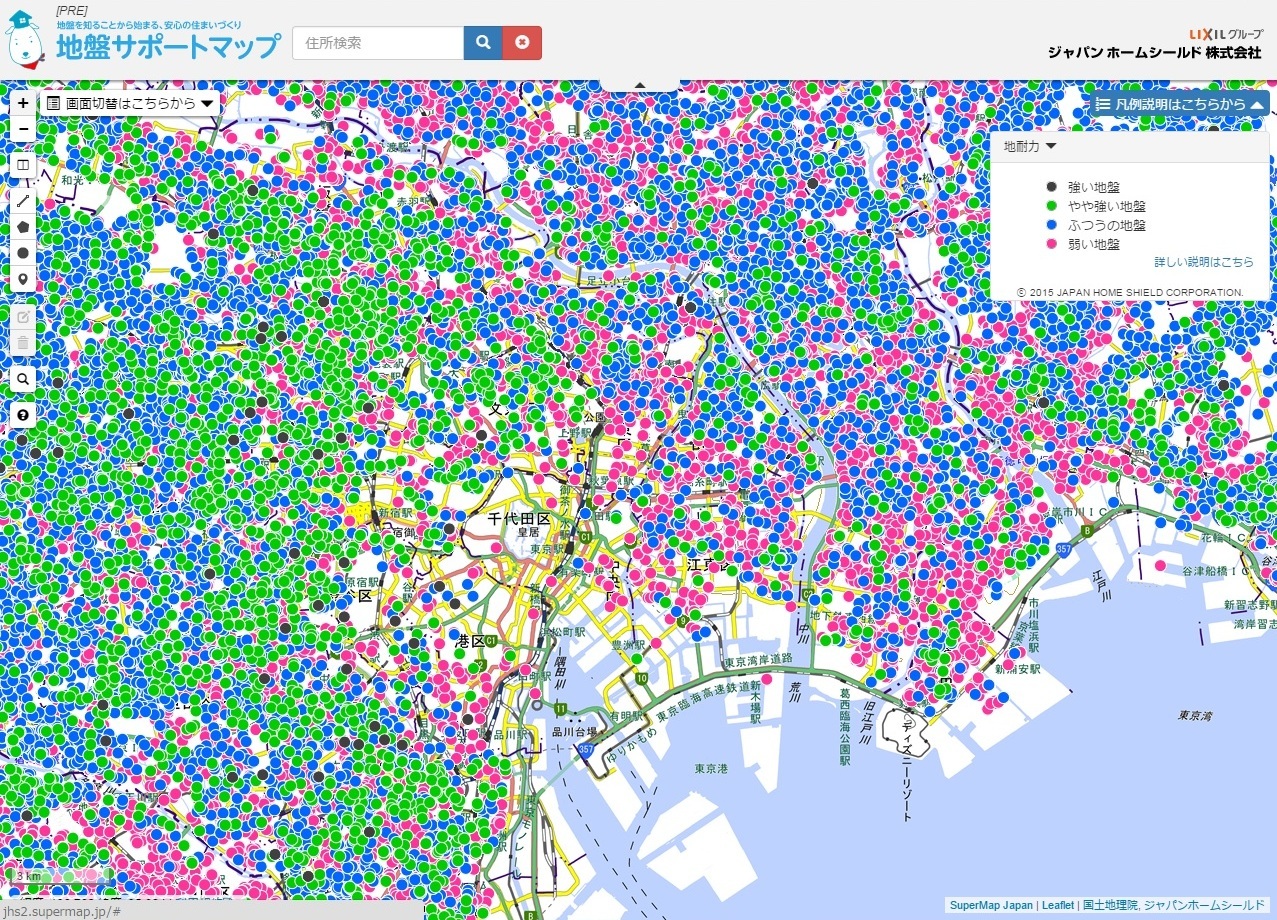

・地盤データ閲覧サービスを使う

住宅会社や不動産会社が、地盤データ閲覧サービスに登録していれば、近隣の地盤データを閲覧することができます。個人情報の関係で、ピンポイント住所での検索はできませんが、おおよそ近隣の地盤状況を把握することはできます。

<土地購入前に、近隣の地盤状況の確認を>

(出典:ジャパンホームシールド)

・昔の土地状況を確認する

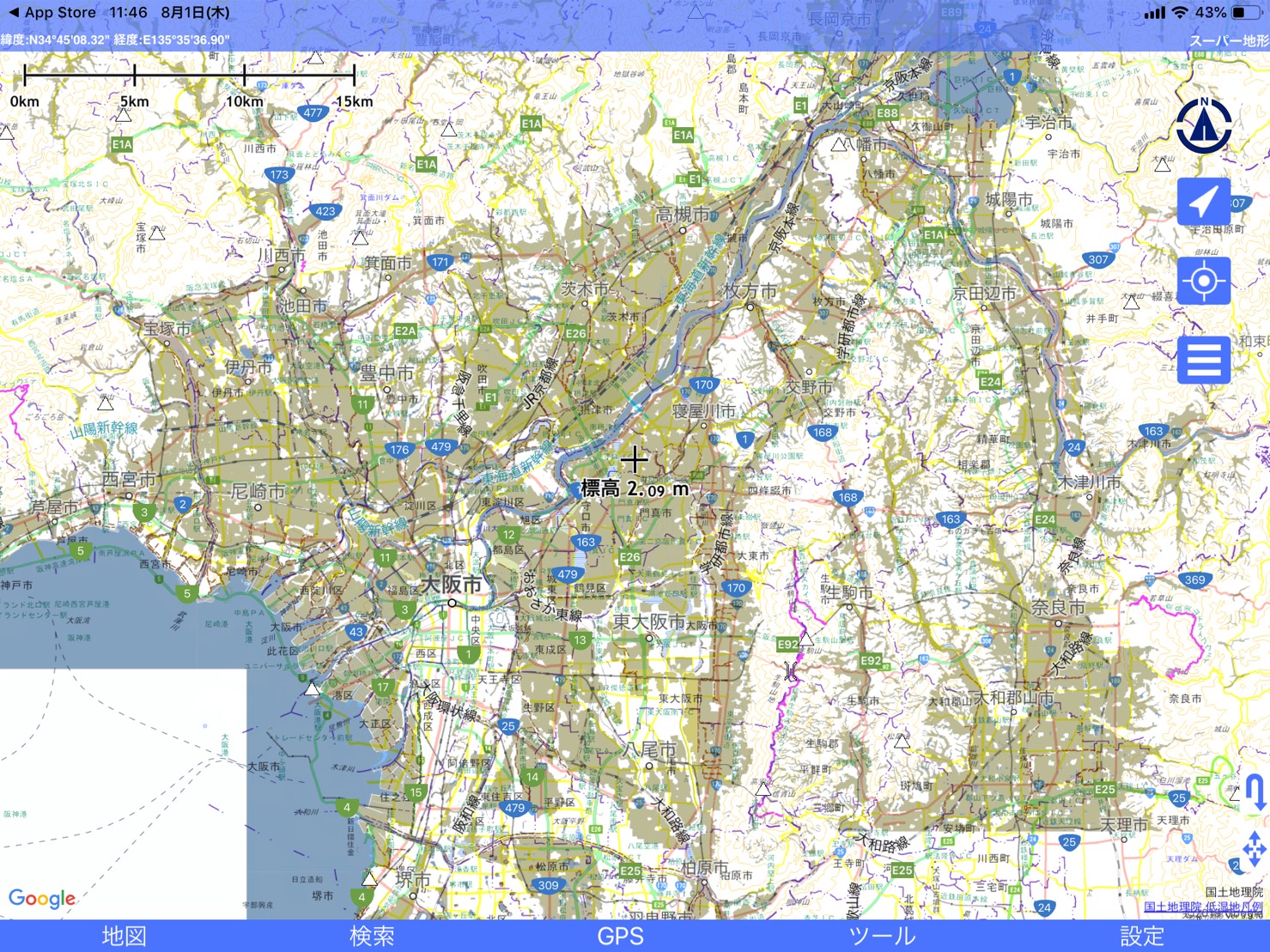

様々なアプリで、昔の地形や用途を調べることができます。

以下、「スーパー地形」というアプリの画像ですが、明治期の低湿地の状況などが、リアルに把握できます。ここまでマニアックにやるかどうかはさておき、ツールの進化はすごいですね。このアプリ、一日眺めていられます。

<明治期の低湿地までわかる、最新の地形アプリ>

(出典:スーパー地形)

まとめ

ちょうどいい塩梅の「地盤改良工事」は、以下の通りです。

地盤改良工事 ⇒ 地盤保証10年を受けられる工事

※ちょうどいい塩梅の「●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

【文責:瀬山彰】

PROFILE

せやま大学の人

瀬山 彰

大学卒業後、日本最大手経営人事コンサルティング会社にて、全国ハウスメーカー・工務店を担当。住宅業界で手腕を振るう中、住宅業界の悪しき文化に疑問を覚え、家づくりの新たなスタンダードの確立を目標に掲げる。その後、中堅ハウスメーカー支店長を経て、2019年に独立。

「家なんかにお金をかけるな!質は担保しろ!」をテーマにした”ちょうどいい塩梅の家づくり”が話題となり、YouTube「家づくり せやま大学」は、登録者数5万人超えの人気チャンネルに。現在は、優良工務店認定制度「せやま印工務店プロジェクト」の全国展開を推進し、ちょうどいい塩梅の家づくりの普及に努めている。

娘4人の父親。広島県出身、広島カープファン。