2024.03.14

シロアリ対策・予防に!新築戸建てに最適な「防蟻処理」とは?

新築時のシロアリ対策について、解説していきます。

本記事の内容は、YouTube動画でも分かりやすく解説していますので、こちらもご覧ください!

目次

日本のシロアリ対策は防蟻剤に頼りすぎ

シロアリ対策で最も大切なのは、シロアリを家に「侵入させない」ことです。マスクや手洗いうがいで、風邪ウイルスを体内に侵入させない風邪対策と同じ。シロアリも風邪同様に、「侵入させない」ことが、最も効果的なシロアリ対策と言えます。

しかし、日本で一般的になっているシロアリ対策は、樹種選択や防蟻剤などの、家に侵入したシロアリからの「被害を防ぐ」方法ばかり。風邪でいえば、風邪薬のようなものです。

シロアリ対策は、侵入後の被害を防ぐ防蟻剤より、なにより侵入させない予防が大切なのですが、なぜか日本のシロアリ対策は予防が抜け落ちています。

誤解なきように付け加えておきますが、防蟻剤などのシロアリ対策は、シロアリが侵入してしまった場合には、もちろん効果がありますので、最優先の「侵入させない」シロアリ対策を行った上で実施するのは、全く問題ありません。

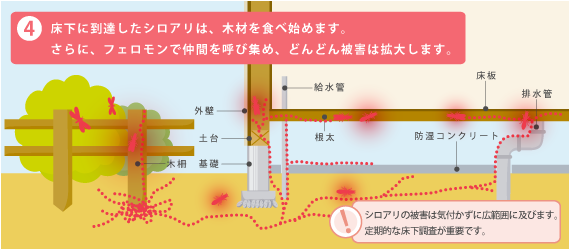

<シロアリの侵入路は地中からがほとんど>

(出典:三井化学アグロ)

シロアリ被害を受ける確率は?

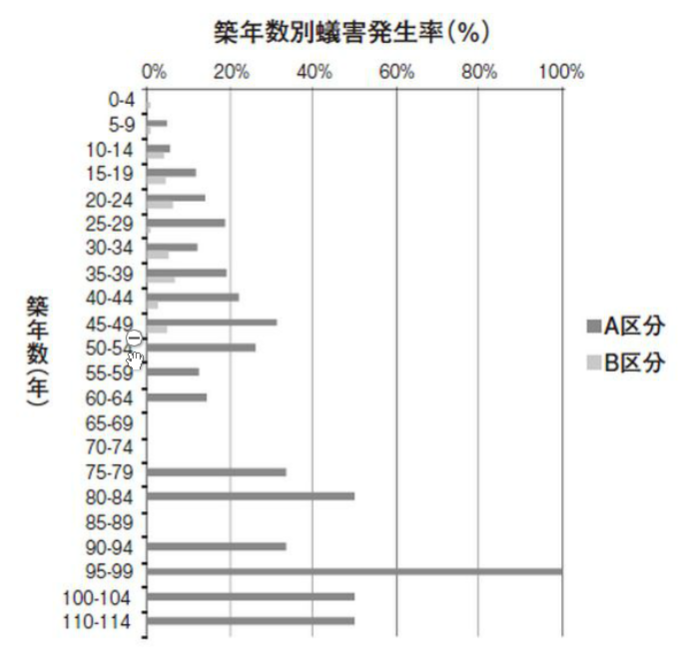

以下、築年数別のシロアリ被害発生率の資料です。

<築年数別シロアリ被害発生率>

(出典:「しろあり 2014.1」公益社団法人日本しろあり対策協会)

A区分は、シロアリ保証が切れている無保証の家。5年経過時点で、すでに被害が出ていることが分かります。15年経過すると10%を超え、25年経過すると20%に近づくので、適切なシロアリ対策をしないと、5軒に1軒はシロアリ被害を受けてしまうということになります。

B区分は、シロアリ保証期間内の家。A区分より被害発生率は確実に下がっているので、定期的な防蟻剤によるシロアリ対策に、一定の効果があることが分かります。反面、築10年を経過すると、10%弱の被害が出てしまっているのも事実で、防蟻剤だけに頼るシロアリ対策では、不十分と言えます。

シロアリ被害を一度受けてしまうと、再度被害を受ける確率が高いため、「被害を受けたら駆除」すればいいのではなく、被害を受けないように「適切に予防」することが大切です。

シロアリに強い家になるかどうかは、新築時のシロアリ対策が適切かどうかで決まるので、しっかりと勉強していきましょう。

<シロアリ被害>

【結論】ちょうどいい塩梅の『シロアリ対策』は?

ちょうどいい塩梅の「シロアリ対策」は、以下の通りです。

①シロアリ対策 ⇒ ピレスロイド系の防蟻防湿シート(厚み0.18mm以上)

※ちょうどいい塩梅の「●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

①シロアリ対策に「防蟻防湿シート」を推奨する理由

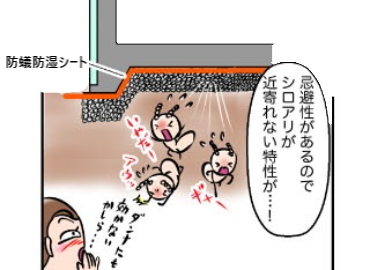

ちょうどいい塩梅の新築時の「シロアリ対策」は、ピレスロイド系の防蟻防湿シート(厚み0.18mm以上)です。まず、なぜ防蟻防湿シートを推奨するのか?から解説します。

冒頭でも触れましたが、シロアリ対策の基本は、侵入させないこと。日本に広く生息するヤマトシロアリとイエシロアリは、地中(家の真下)に巣をつくり、そこから上方向に上がってきます。

なので、基礎下に「防蟻防湿シート」を敷き詰め、シロアリの侵入経路をシャットダウンするのが最も合理的。シンプルな理由です。

防蟻防湿シートは、新築時にしか施工できませんので、建築前に住宅会社に相談しましょう。また、防蟻防湿シートは、新築時に施工してしまえば、その後のメンテナンスは特に必要ないのも良いですね。

<新築時に基礎下施工する防蟻防湿シート>

(出典:九州テクノ工販)

「ピレスロイド系」を推奨する理由

では、防蟻防湿シートなら何でもいいのか?というと、そうではありません。薬剤の種類で、シロアリ対策の持続効果がずいぶん変わるので、注意しましょう。

まず、日本で多く使われている「ネオニコチノイド系」薬剤を使った防蟻防湿シートはおすすめしません。理由は、水に溶ける性質(水溶性)にあります。

薬剤がシートに練り込んであるため、しばらくは安定して効果を発揮するのですが、「ネオニコチノイド系」薬剤の水溶性により、年々成分が地中に溶けだし、効果が少しずつ落ちていってしまうのです。

<ネオニコチノイド系殺虫剤は、水溶性があるため、人や環境への悪影響も懸念されている>

(出典:第20回日本臨床環境医学会学術集会特集)

一方、オススメできる防蟻防湿シートは、「ピレスロイド系」薬剤を使った防蟻防湿シートです。「ピレスロイド系」薬剤は、水溶性が低いので、紫外線が当たらない限り、シートに練り込まれた薬剤が地中に溶けだすことがなく、長期間にわたりシロアリ対策効果が持続します。

また、「ピレスロイド系の防蟻防湿シート」に触れたシロアリが、その危険性を巣にいる仲間に知らせることで、巣を移動(撤退)させることができます。これは、仲間への伝達能力が高いというシロアリの特性を利用しています。

さらに、厚みもいくつかタイプがありますが、0.18mmタイプを選ぶようにしましょう。薄いシートだと、施工時に破れるリスクが高いです。シートが破れてしまっては、当然、効果は落ちてしまいますからね。

樹種選択や防蟻剤による対策では不十分な理由

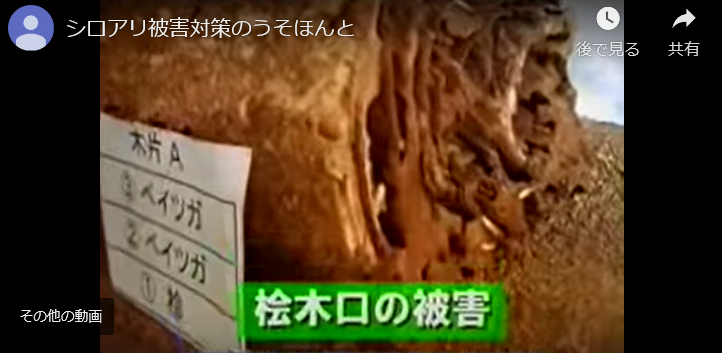

まず樹種選択ですが、よくあるのが「桧なのでシロアリを寄せ付けない」というPR。

確かに、桧はシロアリが嫌う樹種ではありますが、効果は限定的で被害を受けることもありますし、桧を避けて、他の樹種の間柱などが被害を受けることもありますので、樹種選択に頼りすぎるのはNGです。

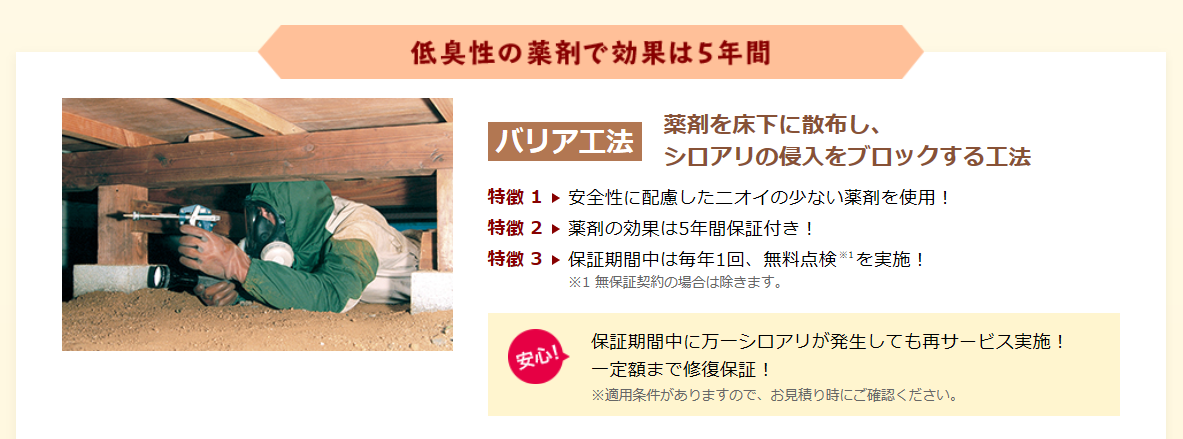

次に防蟻剤ですが、最も多く使用されている農薬系の防蟻剤は、5年程度で効果がなくなるため、5年ごとのメンテナンス(防蟻剤の散布)が必要です。また、シロアリは木材の表面ではなく、切断面から侵入することがほとんどなので、表面に防蟻剤を散布しても、完璧に被害を抑えることはできません。

<防蟻剤の散布は5年ごとのメンテナンスが必要>

(出典:ダスキン)

防蟻剤を表面ではなく、圧力をかけて内部まで浸透させる加圧注入という方法があります。表面散布よりは効果がありますが、どうしても木材には切断面がありますので、そこからの侵入まで防ぐことは難しいでしょう。

冒頭でも触れましたが、シロアリ対策で最も大切なのは、「侵入させない」ことです。侵入路対策をした上で、樹種選択や防蟻剤による対策を検討してください。樹種選択や防蟻剤だけで、シロアリ対策を考えるのは危険です。

<シロアリに強いとされる「桧」も、シロアリの被害を受けることがある>

(出典:廣瀬産業)

入居後に施主が行うべきシロアリ対策

新築時だけではなく、入居後に施主自ら行うべきシロアリ対策も紹介しておきます。

・家の近くに木材などを置かない

まず、木でできたウッドデッキは設置しないこと。シロアリのえさになることはもちろん、光と風除けにもなるため、シロアリにとってはありがたい存在になってしまいます。段ボールもシロアリのえさになるので、危険です。もちろん、木箱などもいけませんよ。

<木でできたウッドデッキは、メンテナンス面でも非推奨>

・蟻道ができていないか点検

シロアリは光と風に弱いため、基本的には地中から上方向に進みますが、稀に、外部の地表から侵入することがあります。その場合、「蟻道(ぎどう)」という光と風よけのトンネルを作って侵入しますので、蟻道をチェックしておくことで、外部からの侵入を早期に発見することができます。

<蟻道の例>

(出典:SHUT)

・床下の換気

シロアリは風に弱いため、空気の流れがあると生きづらくなります。また、床下の換気が不足し、空気が淀むと、シロアリが大好きな腐朽菌(木を腐らせる菌)が発生し、シロアリが寄ってきます。

特に、床下に外気をそのまま流し込む「自然通気方式(床断熱)」を採用し、風通しが悪い場所に家を建てる時は、床下に専用換気扇をつけるなどの対策を推奨します。

<シロアリ対策に床下の換気は欠かせない>

『ベタ基礎にすれば、シロアリ被害はなくなるのでは?』に対して

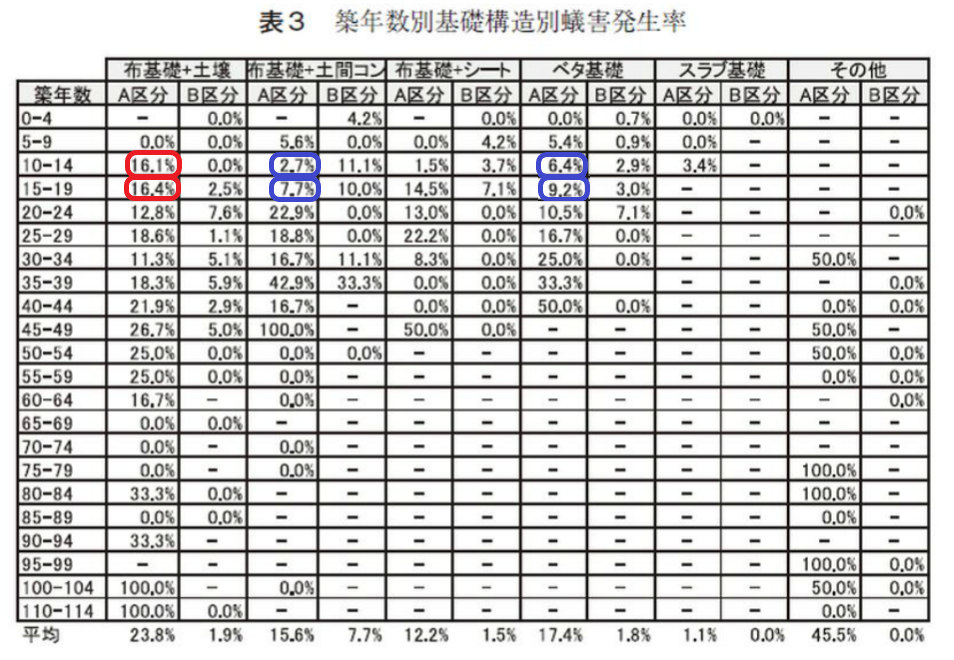

これは間違いです。ベタ基礎でも、シロアリ被害は出ます。以下データをご覧ください。

<基礎構造別シロアリ被害発生率>

(出典:「しろあり 2014.1」公益社団法人日本しろあり対策協会 ※一部加工)

赤丸の「布基礎+土壌」に比べて、青丸の「布基礎+土間コン」「ベタ基礎」の被害発生率が低いことが分かります。基礎の底面を土間コンクリートで覆うことに、シロアリ対策の一定の効果があることが分かります。(母数の大きな築10~19年で比較)

ただ、被害がなくなるわけではない事も分かります。シロアリは、0.6mm程度の隙間でも侵入してくると言われていますので、ベタ基礎だからと言って、シロアリ被害がなくなるわけではありません。

ベタ基礎のシロアリ侵入経路は、基礎の打ち継ぎ部分や配管周りの隙間が多いです。

関連記事:「地盤保証・地盤改良工事・基礎工事」は、どこまでやればいいのか?|地盤改良費用を抑える方法

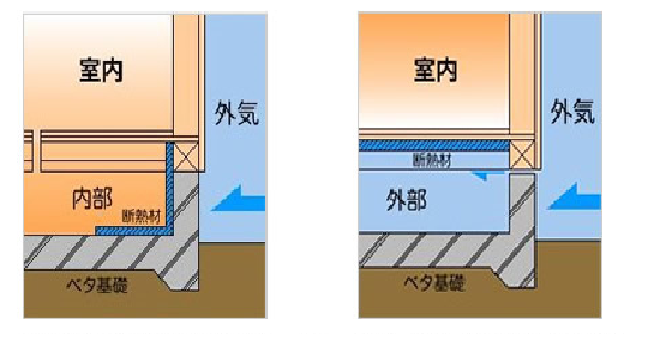

『床断熱と基礎断熱、どちらがシロアリに強い?』に対して

どちらとも言えません。一長一短があります。

まず床断熱。床断熱の場合は、基礎がむき出しなので、室内側からのシロアリ被害に気づきやすいのがメリット。一方、床下が自然通気になるので、風通しが悪い場所に建てると、床下が換気不足になり、シロアリが好きな腐朽菌が発生しやすくなるのがデメリットです。

基礎断熱は、基礎と断熱材の間のシロアリ被害に気づきにくいのがデメリット。一方、床下も家と一緒に換気するので、換気不足になりにくいのがメリットです。断熱の記事で触れましたが、基礎断熱は底冷え対策として有効なので、「適切なシロアリ対策+基礎断熱」を推奨しています。

ちなみに、基礎断熱の中でも基礎の外側に断熱材を施工する「外断熱タイプの基礎断熱」は、シロアリ被害のリスクが高いため非推奨です。基礎断熱にするなら、基礎の内側に断熱材を施工する「内断熱タイプの基礎断熱」を選択してください。

関連記事:「断熱性能」を比較する基準と推奨レベル|UA値の解説と適正数値

<左:基礎断熱(内断熱タイプ) 右:床断熱>

(出典:桧家住宅名古屋)

『防蟻剤を使う場合の選び方は?』に対して

防蟻剤を使う場合は、人体無害かつ基本的にメンテナンスフリーである「ホウ酸系防蟻剤」を推奨します。ただし、ホウ酸系防蟻剤は水に弱いため、外構などの外部では使用できません。

一方、避けたい防蟻剤は、人体への悪影響が懸念され、5年に1度のメンテナンスが必要な「農薬系防蟻剤」です。

ホウ酸系にも農薬系にも言えることですが、防蟻剤の処理だけでシロアリ被害は防ぐことはできませんので、防蟻剤は「ピレスロイド系の防蟻防湿シート」を施工した上での、二次対策とお考え下さい。

<人体無害で基本的にメンテナンスフリーのホウ酸系防蟻剤>

(出典:エコパウダー)

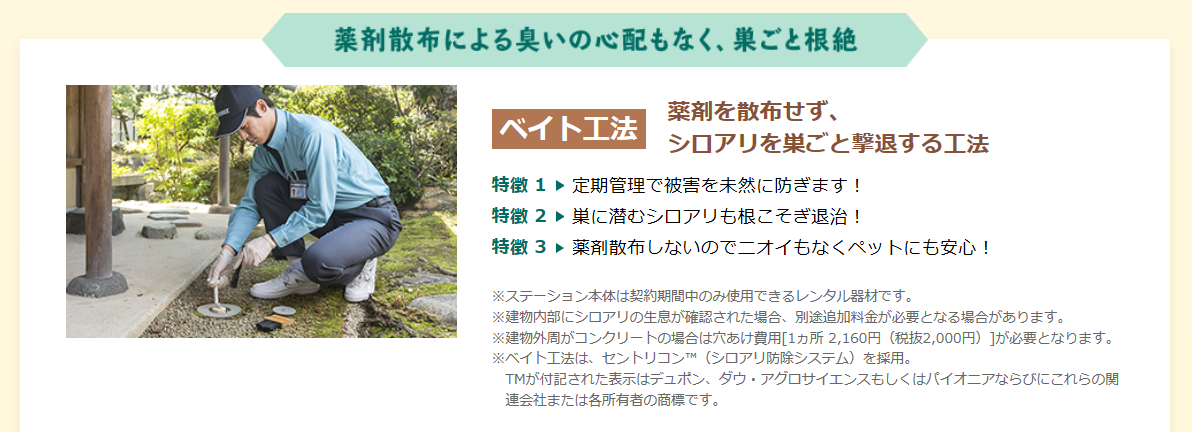

『ベイト工法はどうですか?』に対して

ベイト工法とは、庭に毒エサをしかけておき、巣をまるごと駆除するという「ゴキブリ団子」的な工法です。巣をまるごと駆除するという点で、非常に優れた工法ですが、効果を持続させるのに手間がかかるのがデメリットです。

毒エサはシロアリを引き寄せるエサなので、ひとつ巣を駆除しても、また別のシロアリが毒エサに引き寄せられてやってきます。つまり、巣を丸ごと駆除し”続ける”ことが必要だということです。

となると、定期的な毒エサの交換が半永久的に必要なので、負担が大きいかなと思います。

<ベイト工法は、メンテナンス費用が結構かかる>

(出典:ダスキン)

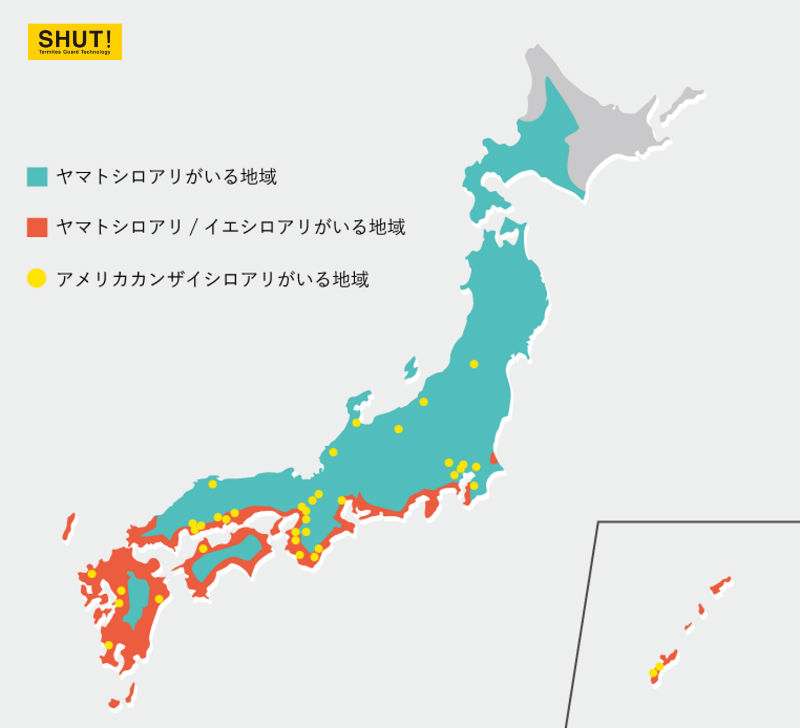

『アメリカカンザイシロアリの対策は?』に対して

日本におけるシロアリ被害の大半を占める「ヤマトシロアリ」や「イエシロアリ」は、地下に巣をつくるため、基礎下の防蟻シートで予防することができますが、外来種の「アメリカカンザイシロアリ」は、木材の中に巣をつくり、どこからでも侵入してくるので、厄介です。

対策としては、アメリカカンザイシロアリは特徴的な糞をしますので、その糞の形状を知っておくことです。根本的な予防は難しいので、被害を早く見つけるための知識をつけておきましょう。

アメリカカンザイシロアリの生息地は限られますので、まずは被害確率の高い「ヤマトシロアリ」や「イエシロアリ」の対策を正確に行うことが大切です。

(出典:SHUT)

『シロアリ保証は必要ですか?』に対して

結論、シロアリ保証は、無いよりあった方がまし…という程度。シロアリ保証は、大きく3種類です。

まず、新築時の防蟻剤散布による5年保証。最も一般的な保証で、5年ごとの防蟻剤散布を行う必要があります。

次に、シロアリ業者や住宅会社が行う10年保証。本来、防蟻剤散布での保証は5年が上限ですが、営業戦略上、少し無理をして10年保証をしているケースです。シロアリ被害は、10年経過後あたりから増えてくるので、そもそも最初の10年は被害に合う可能性は低いです。

最後に、保険会社によるシロアリ10年保証です。新築時に特定のピレスロイド系防蟻防湿シートを施工することで保証を受けられます。この保証がベストではありますが、保証がどうか?よりも適切なシロアリ対策を行うことが何より重要です。

関連記事:「保証・工事・アフターサービス」の標準仕様チェックポイント|推奨グレード紹介

まとめ

ちょうどいい塩梅の「シロアリ対策」は、以下の通りです。

①シロアリ対策 ⇒ ピレスロイド系の防蟻防湿シート(厚み0.18mm以上)

※ちょうどいい塩梅の「●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前(最も費用対効果が高いところ)で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

【文責:瀬山彰】

PROFILE

せやま大学の人

瀬山 彰

大学卒業後、日本最大手経営人事コンサルティング会社にて、全国ハウスメーカー・工務店を担当。住宅業界で手腕を振るう中、住宅業界の悪しき文化に疑問を覚え、家づくりの新たなスタンダードの確立を目標に掲げる。その後、中堅ハウスメーカー支店長を経て、2019年に独立。

「家なんかにお金をかけるな!質は担保しろ!」をテーマにした”ちょうどいい塩梅の家づくり”が話題となり、YouTube「家づくり せやま大学」は、登録者数5万人超えの人気チャンネルに。現在は、優良工務店認定制度「せやま印工務店プロジェクト」の全国展開を推進し、ちょうどいい塩梅の家づくりの普及に努めている。

娘4人の父親。広島県出身、広島カープファン。