2025.05.25

BE ENOUGHでは、「太陽光発電は今からでもやるべき!」と導入を推奨していますが、太陽光パネル・パワコン選びを間違えてしまうと、発電量は少ないし、すぐにメンテナンスが必要になるし…と、元が取れるどころか「赤字」になってしまう可能性も十分あり得ます。

そこで本記事では、これから太陽光発電を導入する施主に向けて、「太陽光パネル・パワコンはどういう基準選べばいいのか?」、そして「元が取れる太陽光パネル、そのメーカーは?」など詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください!

太陽光はしっかりいいものを選ぼう!

太陽光発電の基本的な仕組みについてちょっと不安…、という場合は以下記事で詳しく解説していますので、先にこちらから読んでみることをおすすめします。

関連記事:『【施主向け】パネル選びの前に知っておきたい太陽光発電の仕組み・注意点をやさしく解説!』

目次

そもそも「太陽光発電の仕組み」とは?

まず、太陽光発電はざっくり以下2つの装置から成り立っています。

- 太陽光パネル:「太陽光」⇒「電気」に変換する

- パワーコンディショナー:「発電した電気」を一般家庭でも使える電気に変換する

太陽光パネルの選び方・おすすめメーカーは?

太陽光パネルは 「DNV GL」と「高温高湿試験」で選ぼう!

①:「DNV GL」の試験結果を見よう!

(出典:DNV GL資料を翻訳)

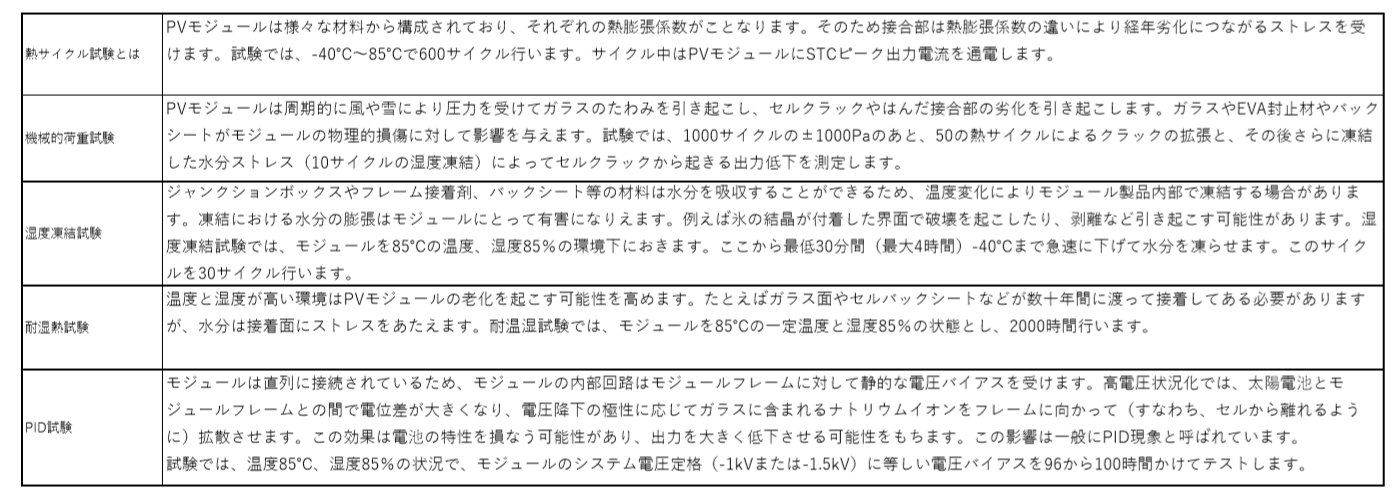

「DNV GL」とはノルウェーの第三者試験機関で、このDNV GLでは各メーカーの太陽光パネルに対して、上記画像の5項目(2018年から4項目)に対する試験を行い、その試験結果を毎年公表しています。

もちろん細かい試験内容までは理解しなくてもOKですが、この試験では網羅的に細かいところまで試験されているので、この試験結果で「トップ・パフォーマー」として認定を受けたパネルであれば、BE ENOUGHの最低基準(20年程は大幅に発電が落ちない)は満たしていると考えてOKでしょう。

「トップパフォーマー」認定を受けた太陽光パネル

- 京セラ

- パナソニック

- マキシオン(旧:Sun power)

- AUO

- LONGI

- Trina solar

- Jinko solar

- JA solar

- Hanwha Q CELLS

- Solar world

- Suntech

第三者試験とはいえ、大人の事情が絡んでいる可能性も否定できないので、100%の信頼性があるわけではないこと、および、「トップパフォーマー」認定を受けたメーカーでも、「試験にクリアしていない太陽光パネル」を別商品として持っている場合があることはご理解ください。

また上記については、あくまで最低基準(20年程は大幅に発電が落ちない)をクリアしているだけなので、長期的なメンテナンスを考えるベストな選択とは言いきれない点も注意が必要です。

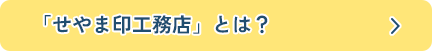

②:「高温高湿(多湿)試験」を見て選ぼう!

上記DNV GLの評価項目の一つでもありますが、「高温高湿(多湿)試験」の試験結果は太陽光パネルを比較するにも非常にわかりやすく参考になります。

高温・高湿度試験とは、いわゆる「パネルの寿命・経年劣化の度合い」を表す基準のことで、最低でもこの数値が「2,000時間(20年相当)以上」の太陽光パネルを選ぶようにしてください。

日本であれば、規格上「1,000時間(10年相当)以上」をクリアしていれば市場に出せてしまうのですが、太陽光発電で元を取ろうとするならば、最低でも「13〜15年間」は発電を継続している必要があります。

そんな中「1,000時間(約10年)」のパネルを使っていたら、いくら太陽光パネル本体が安かろうと、元なんて取れませんから、13~15年で元を取って、それ以降も発電して…ということを考えたら、最低でも「2,000時間(20年相当)以上のパネル」を選ぶべきというわけです。

ただし、これはあくまで最低基準であることを理解しておいてください。詳しくは後ほど説明します。

高温高湿(多湿)試験と「PID試験」は別物!

高温高湿(多湿)試験と混同してしまいがちなのが「PID試験」。

PID試験は業界標準が「96時間」なので、試験結果が「96時間/100時間/200時間」となっていたら高温高湿(多湿)試験ではなく「PID試験」ですので気をつけましょう。

【結論】太陽光パネルのおすすめメーカーは「マキシオン」!

基本太陽光パネル選びの際には、先ほどの「高温高湿試験2,000時間以上」が最低基準とはなりますが、これは年数にして「20年相当」なので十分とも言い切れません。家には30年以上は住みますから、「高温高湿試験2,000時間以上」のパネルでは住んでいる間に、交換or撤去が必要となり多額の費用がかかってしまいます。

そこで、BE ENOUGHがおすすめする太陽光パネルメーカーが「マキシオン(maxeon)」。正直ここ一択です。

ここからは、なぜそれほどまでにマキシオン推しなのか?について解説していきます。

理由①:試験時間は「7,000時間(40~50年相当)」以上!

(出典:SIソーラー)

先ほど太陽光パネルを選ぶ際には「最低でも試験時間2,000時間(20年相当)以上のものを…」とお話ししましたが、マキシオン社の太陽光パネルは2,000時間をはるかに上回る「試験時間:7,000時間(40~50年相当)」以上をクリアという驚愕の性能。

しかも、ソーラー業界で一般的とされる「60℃/85%」よりも厳しい「85℃/85%」という試験環境でクリアしているとのことですからさらに驚愕ですよね。

40~50年間安定的に発電してくれれば、住んでいる間のパネル交換・撤去を想定する必要がありません。

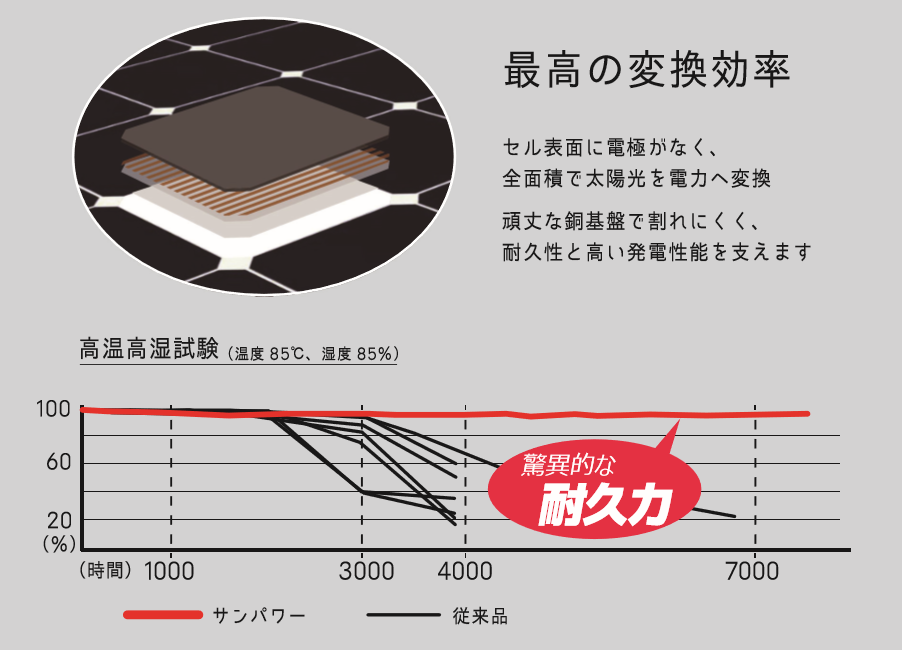

理由②:1枚あたりのW数(発電量)が規格外!

マキシオンは「寿命の長さ」の他にも、パネル1枚あたりのW数(発電量) が大きいのも特徴です。

一般的な太陽光パネルでは、「1枚あたり200〜250W」の発電に対し、マキシオンは「1枚あたり400W」と通常の約1.5〜2倍。

このようにパネル1枚あたりの発電量が大きいと、例えば朝方や曇りの日の弱い光でも効率的に発電を行ってくれるので、季節や天候に左右されすぎずに比較的安定した発電が可能、というわけです。

理由③:保証期間は「40年間」と他社を完全に圧倒

太陽光パネルの保証期間は、長くて25年が一般的ですが、マキシオンの保証期間は他製品を圧倒する「40年間」。

もちろん保証期間は、製品の質を担保する指標ではありませんが、マキシオンのような高性能なパネルに「ほぼ一生モノの保証がついている」と思うと、やはり安心感が違いますよ。

関連Q&A:『マキシオンのパネルにもデメリットはありますか?』

太陽光パネルは「何kW」乗せるのが理想?

<全国平均は4~5kW>

(出典:経済産業省)

太陽光パネルの搭載kW数は、「家族の人数×1kW」が目安です。

このぐらいを目安にしてもらえれば、おおよそ「つくる電気=使う電気」となり、数字上の自給自足が実現します。

ちなみに今家を建てる場合、国の保証が外れる11年目以降の売電価格は10円未満でしょうから、この目安を超えることなく、「自分たちで使う分だけを発電する」という考え方がおすすめです。(ただ電気自動車の普及などにより、急激に電気消費量が増える可能性もあるので、最終的には各自の判断でお願いします。)

パワコンの選び方・おすすめメーカーは?

パワコンは「MPPT」と「容量(W数)」で選ぼう!

パネル選びとあわせて大切なのがパワコン選びですが、正直パワコンはどこのメーカーを選んでもほぼ変わりはありません。

ですがあえて言うならば、

- MPPTは「マルチストリング対応」を選ぼう

- パワコンの容量は「パネルのW数」よりも少なめで!

上記2つはクリアしておくようにしましょう。それぞれ詳しく解説していきます。

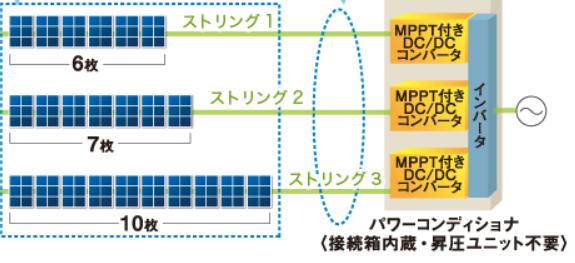

①:MPPTは「マルチストリング対応」を選ぼう

(出典:田淵電機株式会社)

MPPTとは、発電効率を最大化するための装置のことですが、ここでは詳しい仕組みまで理解しなくても大丈夫です。

ざっくり解説すると、太陽パネルというのは上図の通り、小さなパネルを6〜10枚でまとめて、それらを1系統にまとめて配線します。

このときの太陽光パネルの組を「ストリング」と呼ぶんですが、結論、発電効率を考えるとストリング毎にMPPTが割り当てられる「マルチストリング対応」のMPPT搭載パワコンが推奨です。(最近ではこのマルチストリング対応が主流です)

なぜマルチストリング対応がおすすめなの?

例えば、「ストリングA+ストリングB⇒MPPT(マルチストリング非対応)」という接続の場合、制御上「ストリングA」と「ストリングB」を比較して、「発電量が低いストリング」を参照するようになってしまいます。

つまり、ストリングAで【10】、ストリングBで【6】を発電している時であれば、低い方の【6】が採用されてしまい、Aで発電できるはずだった【10】が強制的に【6】になってしまって全体的な発電効率が落ちてしまう…というわけですね。

これが「マルチストリング対応」だと、各ストリング毎の発電量をそのままMPPTで制御できるので、その分無駄なく発電できるというわけです。

②:パワコンの容量は「パネルのW数」よりも少なめで!

パワコンにも容量があるのですが、基本「パネルのW数 > パワコンのW数」になっていればOKです。

例えば発電量5〜6kWの太陽光パネルを導入している場合、パワコン側の容量は「4kW」程度になっていればOK、ということですね。

ちなみに契約書上では「パネルのW数」と「パワコンのW数」で比較して「低い方のW数」が記載されますので要注意。

なぜパネル容量よりも小さくした方が良いの?

これは「過積載」という考え方なんですが、太陽光パネルというのは、常に一定のパワーで発電できるわけではなく、環境下によっても発電量にもムラがあるんです。

このムラを考えると、パネル側よりも「パワコンの容量」が少し低いぐらいにした方がコストも抑えられるので、長期的に見て費用対効果も高くなるというわけです。

もちろん、何%から過積載になるかはパネルやパワコンによっても異なりますから、導入依頼する工務店やパワコンメーカーに「何%ぐらいの過積載が理想ですか?」と確認しておくとよいでしょう。

パワーコンディショナーのよくある質問

まとめ

太陽光パネル・パワコン選びの際に抑えておくべきは以下の4点。

太陽光パネル・パワコン選びのポイント

- 太陽光パネルは 「DNV GL」と「高温・高湿度試験」で選ぼう!

- DNV GL:トップパフォーマー認定メーカーが推奨

- 高温・高湿度試験:最低2,000時間以上が推奨

- 【結論】おすすめメーカーは「マキシオン」!

- 理由①:試験時間は「7,000時間(約40年)」以上!

- 理由②:1枚あたりのW数(発電量)が規格外!

- 理由③:保証期間は「40年間」と他社を完全に圧倒

- 太陽光パネルは「家族の人数×1kW」が目安

- パワコンは「MPPT」と「容量(W数)」で選ぼう!

- MPPTは「マルチストリング対応」

- パワコンの容量は「パネルのW数」よりも少なめで!

家の性能・仕様に迷ったら「せやま基準一覧表」

BE ENOUGHでは、工務店・HM選びのための補助ツールとして、「せやま性能基準」と「せやま標準仕様」の2つからなる「せやま基準一覧表」を無料配布しています。

「せやま性能基準」を使えば、各建材について「完全に不足→少し不足→ちょうどいい塩梅→余裕が余れば」と“快適な暮らし”のために必要な性能レベルを検討でき、「せやま標準仕様」を使えば、「今検討している工務店の標準仕様が十分か?」をもとに契約後に追加費用が発生してしまう可能性を判断することができます。

ダウンロードページ:『せやま基準一覧表|お役立ちツール|BE ENOUGH』

解説動画(YouTube):『家づくりの超実践ツール「せやま基準一覧表」の使い方<総集編>』