2025.09.18

地震対策といえば「許容応力度計算による耐震等級3をクリアしていこう」という声が多いですし、クリアしているから安心だと考える人も多いでしょう。ただし、これは大きな間違いです。もちろん構造計算や耐震等級は大事ですが、あくまで机上で計算された数値。たとえば、2016年の熊本地震では現行基準で倒壊した家が7棟ありましたが、そのうち3棟の倒壊の原因は施工不良でした。つまり、どんなに良い家を設計しても、しっかり施工しなければ意味がありません。また、耐震等級というのは新築の時の基礎や木材が強度を保っている前提での計算なので、「経年劣化で基礎がもろくなってきた」「シロアリ被害で木材が朽ちていた」という場合は役に立ちません。

そのため、設計時の耐震等級の計算だけではなく、ちゃんとした施工、材料・基礎・木材の強度を保つことを網羅的に考えないと、本来の地震対策とはいえません。それにも関わらず、住宅業界には「施主に対して地震対策のことをPRするためには、許容応力度計算で耐震等級3って言っておけば良い」と考えて、そればかりアピールする住宅会社が多いです。許容応力度計算で耐震等級3を取るのは良いことなのは否定しませんが、それだけではダメです。

そこで、今回はちょうどいい塩梅の家づくりを施主目線で考えた時に「ここは絶対にクリアしなければならない」という地震対策を構造計算、耐震等級、プランの作り方、施工、基礎、木材の強度、土地といった内容で網羅的に基準を紹介します。

今回は以下を詳しく解説していきます。

目次

データから読み解く地震対策の考え方

①耐震等級だけで地震対策を語る住宅会社は危険

前述の通り、熊本地震の現行基準で倒壊した7棟中3棟が施工不良だった話や、1995年の阪神淡路大震災ではシロアリ被害に遭った家は、なかった家に比べると被害率が倍だったというデータもあります。シロアリ被害によって強度が落ちるので、被害が増えるのは当然のことです。

②最も地震に弱いのは「古い家」

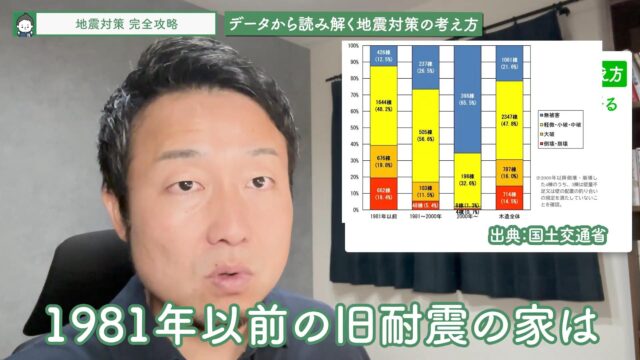

地震に弱いのは耐震等級が1の家ではなく、古い家です。2024年の能登半島地震では、1981年以前の旧耐震の家は被害が9割くらいあったというデータも出ています。1981~2000年の新耐震基準ではあるものの現行基準ではない家も、被害の確率が70~80%でした。一方、現行基準の家の場合は被害が減っています。とはいえ、倒壊した家もあります。これは恐らく、「4号特例」という耐震等級1の構造の検討資料を省略できる甘いルールに該当する家と推測しています。

2025年4月から4号特例が縮小されて、いわゆる「新3号特例」というものができましたが、これは「耐震等級1でも地震に強い家が建つ」ということではないので、注意してください。

「古い家だけど建て替えが難しい」という場合には、「耐震補強」という手段があります。実際に被害が比較的少なかった輪島市と、被害が多かった珠洲市では、耐震補強のリフォームの進み具合の差があったのではないかという説があります。まずは建て替えを検討し、建て替えが無理でも耐震補強をすることを検討してください。

関連記事:【2025年4月】施主への影響は?「建築基準法」の改正(4号特例の縮小/壁量計算)を徹底解説!

③家だけにお金をかけすぎない

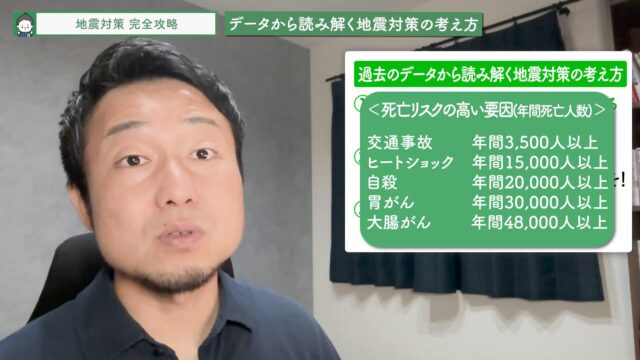

家だけ最高級にしても「車は軽自動車」「健康診断に行くお金がない」という状況は意味がないです。命を落とすリスクは地震だけではありません。実際、年間の死亡者数を見ると交通事故で年間3,500人以上、ヒートショックで年間15,000人以上が亡くなっています。その他、自殺が年間20,000人以上で、若い子の自殺も増えています。ストレスの大きな要因は経済的な部分だったりするので、家を建てて経済的に苦しくなり、ストレスを溜めていては意味がありません。

他にも胃がんが年間30,000人以上、大腸がんが年間48,000人以上となっているため、有料のものを含めて健康診断をやっていくことが命を守る上では大切です。

家ばかり、地震対策ばかりにお金をかけると、別の命を落とすリスクが高まります。その点も理解した上で、地震対策を考えてくださいね。

■地震対策9つのポイント

①②構造の検討方法と耐震等級

壁量計算

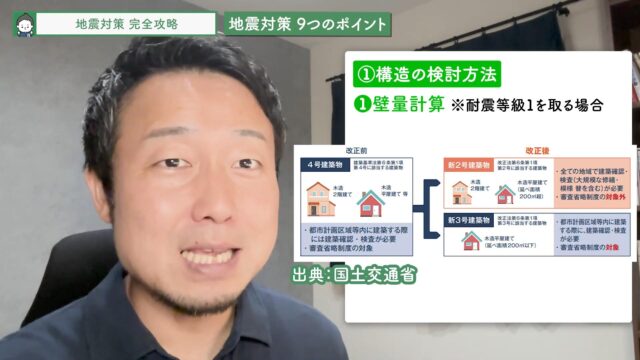

耐震等級1を取る場合は、壁量計算という方法がありますが基本的にやめた方が良いです。2025年4月の建築基準法の改正で、壁量計算の基準が厳しくなりました。そのため大丈夫じゃないかと勘違いする人もいますが、これを未だに使おうとする住宅会社はヤバいので、おすすめしません。

さらに詳しく紹介するとこれまでは「4号特例」というものがあり、耐震等級1であれば構造の検討資料の提出を省略できました。ただ、2025年4月に縮小して「新3号特例」というものに変わりました。

これにより「200平米以下の平屋なら、引き続き検討資料の提出を省略できる」というもので、まだ甘いルールです。このような事情があるので、壁量計算による耐震等級1での家づくりはやめた方が良いです。

性能表示計算(品確法)

これは壁量計算に加え、床倍率(水平構面)の検討があったり、接合部のチェック箇所が詳しくなったり、基礎配筋等や横架材のチェックがあります。壁量計算よりも詳しくチェック項目が増えた計算項目ですし、基本的に耐震等級2 or 3を取っていくことになるので、外部機関へのチェックが必ず入ります。

性能表示計算は悪いものではなく、構造的に綺麗で直下率が高い間取りの場合は性能表示計算でも十分な場合もあります。また、性能表示計算の場合は耐震等級3を取得すれば問題はありません。「性能表示計算は絶対にダメ」という住宅会社もありますが、間取りによってはアリです。

許容応力度計算

許容応力度計算は、最も詳しく構造計算をする方法です。建物にかかる全ての荷重を計算し、ねじれ補正や剛性も考慮するため、一番安心できる計算です。そのため「うちの間取りは少しややこしい」「ちょっと構造的にギリギリを攻めた」というケースでは、必ず許容応力度計算をしてください。

許容応力度計算での耐震等級は2以上を取得してください。もちろん3を取るのが理想ですが、積雪地域では難しかったり間取り的な自由度が失われることがあります。許容応力度計算の場合は耐震等級2以上を取るのが、ちょうどいい塩梅の基準です。

構造の検討方法/耐震等級

- 壁量計算…✕

- 性能表示計算…耐震等級3を取得

- 許容応力度計算…耐震等級2 or 3を取得

上記のように構造の検討方法としては、壁量計算は絶対にやめてください。性能表示計算であれば耐震等級3を取り、許容応力度計算であれば耐震等級2もしくは3を取るのが最低限クリアしたいラインです。

ただし、許容応力度計算に対応できる機関が増えているので、地震対策としてはせやま基準も2025年4月から更新し、許容応力度計算2以上をちょうどいい塩梅にしています。

制振装置(ダンパー)は入れることでプラスに働きますが、コストがそれなりにかかります。悪くはないですが、まずは耐震を優先し、さらに対策をしたい人は制振装置を入れてください。その中でも、油圧式のものの方が震度が低くても効いてくるのでおすすめです。

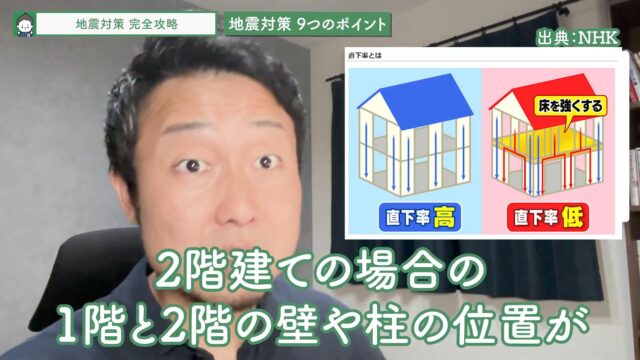

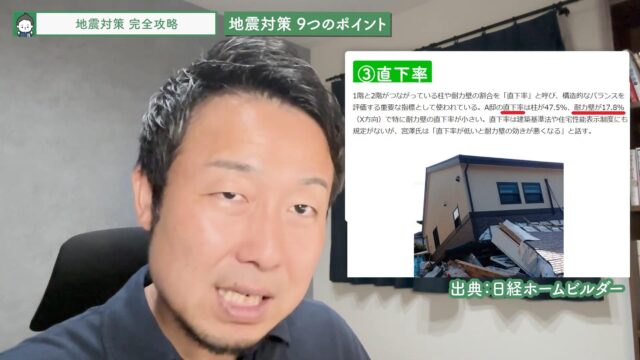

③直下率

直下率に関しては法的基準がないのでプランナー次第という面があります。直下率とは、2階建ての場合の1階と2階の壁や柱の位置がどれだけ一致しているかという率です。一致しているほど地震の強度が高くなります。

柱や壁の位置が決まるのは最初のプランニングの時なので、最初から意識しておかないと後から改善するのは無理です。細かな設計をプランの時から意識してください。

基準としては、壁の直下率50%以上を目指してください。構造計算をした時に細かなチェック項目はありますが、プランを作る段階で壁の直下率50%以上をクリアすることを、プランナーに依頼してください。意識が低いプランナーは直下率20%や30%で出してくることもあるので注意が必要です。施主の方で知識を持ち「壁の直下率50%以上」を求めてくださいね。

実際に、熊本地震でも直下率が低いことが原因で倒壊した家もあると言われています。それくらい大事な要素ですので、しっかり意識してください。

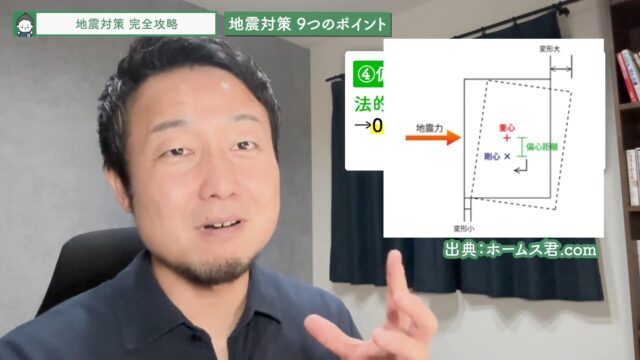

④偏心率

偏心率の法的基準は0.3以下ですが、これは甘い基準です。偏心率は0.2以下を目指してください。偏心率とは平面図上の中心である「重心」と、耐力壁のバランスを配置した時の「剛心」がどれだけズレているかの「偏心距離」の値です。この数値は低いほど良いですが、0.3以下だとバラつきがあります。理想は0.15以下ですが、そこまで求めると間取りの制限がかかってくるので、0.2以下を目指すのがおすすめです。

注意点としては、南と北のバランスがズレるケースが多いこと。窓を付けるので南の方が耐力壁が少ないです。一方、北はそんなに窓を付けないので耐力壁がたくさんあり、偏心率にズレが生じることがあります。そのあたりもバランスを取った設計をするために、偏心率を意識してください。

偏心率は「耐力壁をどこに落とし込むか」というタイミングで検討するものなので、最初のプランの時にも多少は意識するものの、プランが固まった後の詳細設計・構造計算のタイミングで、より意識をするものです。プランナー、設計の人に「直下率50%以上だけではなく、偏心率0.2以下を目安にお願いします」と伝えてください。

⑤基礎の強度

どれほど立派な耐震等級で設計をしても、基礎が脆くなっては意味がありません。基礎はコンクリートで経年劣化するものですので、基礎の選び方は非常に重要です。

設計基準強度

基礎にも強度があり、建築基準法では18N/㎟と定められていますが、この寿命が約30年だと言われています。それでは足りないので、21N/㎟にしてください。耐震等級2~3を取れば、大体が21N/㎟になるので、特に意識をしなくても構いません。

呼び強度

季節によってコンクリートが固まるスピードは変わるので、余裕を持った強度で発注しなければなりません。呼び強度は検査機関に出すものではないため、工務店やハウスメーカーの意識に任せるといった側面があるのでチェックしてください。

呼び強度

- 冬(気温0~8℃):設計基準強度+6

- 春・秋(気温8~25℃):設計基準強度+3

- 夏(気温25℃~):暑中コンクリート+6

強度は設計基準強度+6、春や秋の呼び強度は設計基準強度+3、夏に関してはすごく暑いので、暑中コンクリートという夏のコンクリートで+6の呼び強度に設定してください。これは日本建築学会でも推奨されている数字なので、この通りにしてください。

ただし季節の基準の日付は地域ごとに決まっているので、あくまで目安です。厳密にできるわけではありませんが、呼び強度を意識しているのか、余裕のある強度でコンクリートが発注されているのかをチェックしてください。

また、コンクリートは「中性化」という現象によってどんどん脆くなります。コンクリートの中に空気や水が入り込むと、強度を保つ配筋が錆びて爆裂現象で割れます。これが起きると基礎の強度がなくなってしまうので、水がかかる外側のコーティングがすごく大事です。

そのため、基礎の保護材を使用してください。その中でも動きに追随する弾性タイプの保護材がおすすめ。いくつかのメーカーから出ているので、必ず基礎の保護材は弾性タイプを使ってください。

刷毛引きという塗り方は、クラックがあって割れるリスクが高いですし、それがシロアリの侵入経路になってしまうこともあるので、おすすめしません。

その他の基礎の配筋の量などは構造計算の項目に含まれているので、そこまで考えなくても構いません。基礎に関しては呼び強度と保護材を施主目線でしっかり押さえていかないと、国の基準では満たされないことが多いので注意してくださいね。

関連記事:【完全攻略】ベタ基礎vs布基礎!家の「基礎」の種類・高さ・強度の最適解はコレだ!

⑥シロアリ対策

シロアリの被害を受けると木は腐り、強度がなくなります。シロアリは日本全国どこにでもいるので、対策は必須です。

日本で被害が多いのは、ヤマトシロアリとイエシロアリの2種類です。このシロアリは地面の下に巣を作ったり、地面の下から上に上がってくるので、基礎と地面の間にシロアリブロックを作るのが一番効率的な対策です。「防蟻防湿シート」の中でも、ピレスロイド系という農薬を使っていないシートは効果が半永久的に続くので、これを施工してください。

「ヒノキだったら大丈夫です!」と言うような会社もありますが、それでは完璧ではありません。「薬剤を撒けば大丈夫」と言う会社もありますが、5年に1回撒かなければなりません。しかも最近は基礎断熱といって「基礎も暖かい空気で回そう」という家が増えているため、農薬系の薬剤を撒くとその空気を人間が吸うリスクも出てきます。

そのため、まずは基礎の下にピレスロイド系の防蟻防湿シートを敷いてください。その上でプラスアルファで樹種の対策をするのはアリです。また、薬剤を使うのであれば自然由来のホウ酸系の薬剤散布をするのは良いことです。ただし、順番を間違えないでください。まずは「シロアリを入れされない」ことが大切。次に、入ってきた時用に薬剤でカバーするように考えてくださいね。

防蟻防湿シートは新築の時しかできません。後から施工できないので注意してくださいね。

関連記事:【完全攻略】5人に1人が被害!新築戸建の「シロアリ対策(防蟻処理)」のイロハを徹底解説!

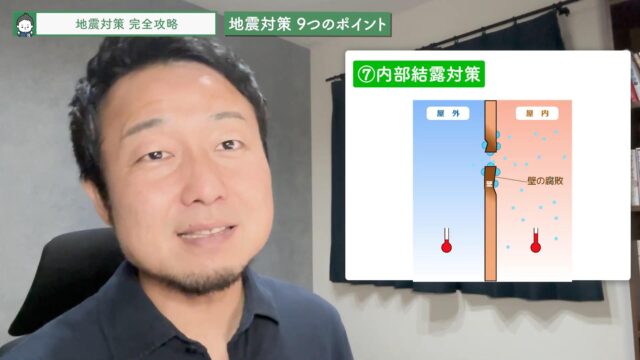

⑦内部結露対策

内部結露とは壁の間に湿気が通り、壁の中が結露して木が腐ることです。木が腐ると家の強度が落ちるので、ここの対策が非常に大切です。

気密性能(C値)

気密性能は、必ず0.7以下にしてください。気密性能が低いと空気が通り、家の中の湿った空気が壁の中を通過し、そこで結露が発生します。隙間は絶対になくしてください。

ただし、C値というのは国の基準に入っていません。また、鉄骨住宅の場合は気密性能の担保が非常に難しいです。そのため、基本的に鉄骨住宅はおすすめしません。大手ハウスメーカーは鉄骨が多いですが、割高でも木造を選んでください。

関連記事:鉄骨住宅を木造住宅と比較し、丸裸にしてみた!あなたが選ぶべきは○○造

窓の種類

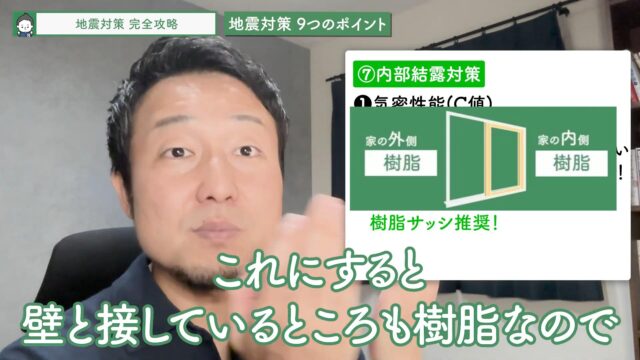

窓は樹脂サッシを推奨しています。外も中も樹脂のオール樹脂サッシにすると壁と接しているところも樹脂なので、結露しにくいです。

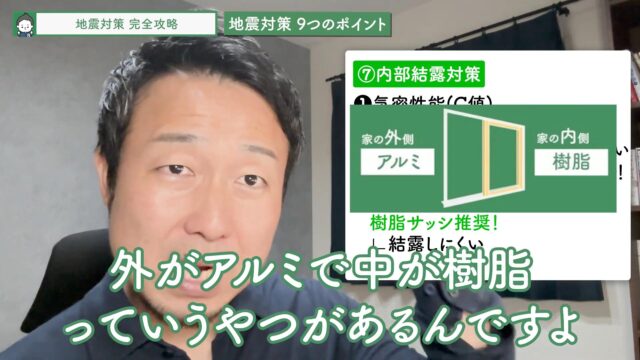

一方、外がアルミで中が樹脂のアルミ樹脂複合サッシは、壁と接しているところがアルミなので冷えやすく、内部結露しやすくなります。アルミ樹脂複合サッシはおすすめしません。

関連記事:アルミor樹脂?断熱性能から考える「窓サッシ」の種類と選び方を紹介!

⑧施工精度

施工精度はめちゃくちゃ大事です。地震対策だけではなく、雑な施工をされたら本当に意味がありません。熊本地震でも施工不良を原因とした倒壊が3件あったと言われているので、ちゃんと施工してもらってください。

施工の精度は、施主側で100%チェックすることができません。ただ、何千件も現場を見ている私としては、施工精度が高い工務店は特徴や共通点があります。

施工精度が高い工務店の特徴

- 営業担当が現場職人と知り合い

- 現場報告が定期的にある

- 許可なしで現場見学に行ける

営業担当者が現場の職人の名前と顔を知っていることが大切です。また、現場の職人も営業担当者が誰だか分からずに工事するのと、「営業の〇〇さんのお客さんだから大事にしよう」と思って工事をするのでは、全然気持ちが違います。大事なお客さんの工事を任せる職人(棟梁)を知らないような営業担当者と家を建ててはいけません。いつも同じコンビ、いつも同じ棟梁にやってもらっていて、「あの棟梁なら大丈夫!」というように関係性ができていることを確認してください。

現場の工事の進捗を、最低でも週に1回は送ってくれる会社で家を建ててください。そのような報告が全くない会社は現場が荒れていて、職人との協力なんてできていません。現場の報告が定期的にあることが大切ですよ。

現場見学も大事です。施主は自分の家を建てているので、現場に行きたいもの。それなのに、現場見学に許可を必要とする会社はあり得ないです。それは職人の教育ができていない証拠です。行かれたら困るからこそ、許可を求めるのです。

上記の3つの特徴がある住宅会社を意識するだけで、施工精度が低い会社を高確率で避けられます。必ず契約前に確認してくださいね。

⑨土地選び

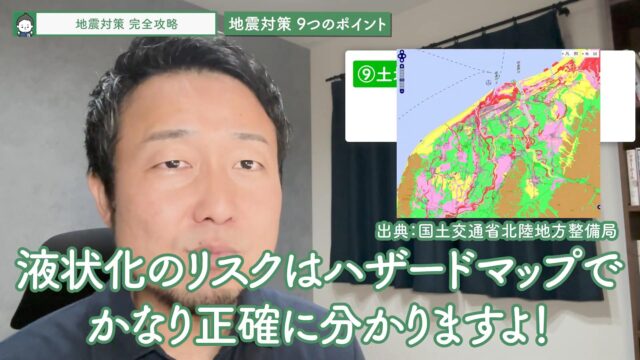

能登半島地震で液状化の被害があったので記憶に新しいかと思いますが、液状化のリスクはハザードマップでかなり正確に分かります。ハザードマップはすごく精度が高いので、これから土地を探す人はハザードマップを見ながら危険なエリアを避けてください。

地盤の状況もデータマップがあるので、それを参考にしても良いですが、地盤が強いところは山手側で不便なところになります。便利なところは平地になるので、地盤は比較的弱いです。そのためハザードマップで全然かからないところで土地探しは無理ですが、液状化や土砂災害のリスクは避けられるので、ハザードマップを見ながら土地探しをしてください。

耐震等級も大事ですが、土地が傾いてしまうと耐震等級が高くても意味がありません。「土地探しから地震対策は始まっている」という意識を持ってくださいね。

関連記事:災害に強い新築住宅を建てる方法|火事・水害・台風被害から家族を守るために

よくある質問

質問①:引き戸は地震に弱い?

引き戸にすると扉だけではなく引く部分まで耐力壁を取れない、耐力壁を取りにくいというデメリットがあります。

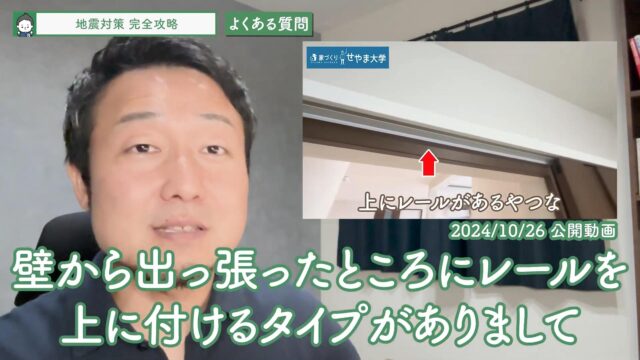

ただし、アウトセットといって壁から出っ張ったところにレールを付けるタイプなら耐力壁を取ることができるので、耐力壁を増やしたい場合はアウトセットという引き戸を使ってください。

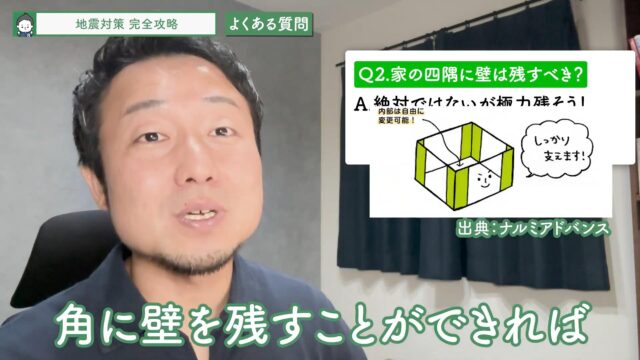

質問②:家の四隅に壁は残すべき?

絶対ではありませんが、極力残した方が良いです。角に壁を残すことができれば、横方向・縦方向それぞれに耐力壁を取ることができるので、バランス的には非常に良くなります。四隅には耐力壁を残すことを意識してください。ただし、どうしても間取り的に取れない場合は、他の部分の耐力壁を増やすことで対処はできます。

質問③:吹き抜けは地震に弱い?

吹き抜けによって地震に強くなるか弱くなるかでいうと、弱くなります。床も家を支えるためには非常に大事です。そのため、吹き抜けはちょっと地震には弱いと言われています。ただし、ちゃんと構造計算をして、吹き抜けでも梁や火打で対処していくこともできます。構造計算をした上で、許容応力度計算で耐震等級2以上を取得すれば問題ありません。

質問④:重い屋根は地震に弱い?

「瓦など、重い屋根を採用すると、地震に弱くなるのは本当ですか?」と聞かれることもあります。確かに、重い屋根は地震対策という面では弱くなります。ただ、許容応力度計算では屋根の重みも含めた計算です。「地震に弱くなる」というよりも、壁や柱といった構造材をグレードアップしなければなりません。つまり、ちょっとコストが上がってしまうのが問題点です。

そのため、耐久性と軽さを兼ね揃えたガルバリウム鋼板の屋根を推奨していますが、「どうしても瓦にしたい」という場合は、それに応じた構造の強度を保てば問題ありません。

災害グッズ

災害グッズはちゃんと整えてください。水や食料、トイレ、電池、ラジオなどを備えることが大切です。特に食料の賞味期限が切れている人が結構多いので注意してください。いつ頃賞味期限が切れるのかを把握し、期限が近くなったら食べて入れ替えてくださいね。

「災害用に太陽光を付けた方が良い」という意見もあります。もちろん太陽光を付ければ停電した時に自分の電気として使えるメリットはありますが、蓄電池がないと夜は使えません。そのため、おすすめはポータブル電源(非常用電源)です。日中の電気をポータブル電源に入れておけば、夜の明かりや簡単な冷暖房を使えますし、蓄電池ほど高額ではないです。私はEcoFlowを使っています。蓄電池の導入よりもポータブル電源の導入を検討するのがおすすめです。

もちろん太陽光を付けていれば、晴れた日中に繰り返しポータブル電源への充電ができるので、太陽光とポータブル電源は非常に相性が良いですよ。

関連記事:2025年から始めたら損する?蓄電池導入で絶対確認すべきポイント|選ぶべき機種も紹介

まとめ

地震対策9つのポイント

- 構造の計算方法

- 耐震等級

- 直下率

- 偏心率

- 基礎の強度

- シロアリ対策

- 内部結露対策

- 施工制度

- 土地選び