2025.05.25

家庭用蓄電池をこれから始めても元は取れるのか、気になっていませんか?「電気代も上がっているし、補助金もあるから家庭用蓄電池って元が取れるんじゃないの?」「住宅会社から、災害のリスクヘッジにもなるし経済的にもお得って言われた!」と言う人がいますが、これらの話を鵜呑みにすると100万円単位で失敗する恐れがあります。

そもそも蓄電池は災害時のリスクヘッジ用としては良いものです。ただし、住宅会社が蓄電池を売るために「蓄電池は儲かります」「経済的にもお得です」と言っている面があります。

そこで、今回は「電気代がいくら以上になったら、蓄電池を入れても元が取れるのか」という計算結果を具体的に紹介しながら、現段階で蓄電池を入れるべきかどうかも解説します。もちろん蓄電池は経済的には微妙であっても災害時のリスクヘッジとしては有効なので、入れる場合におすすめの蓄電池【2025年度版】も紹介します。これから蓄電池を入れるべきかどうか考えている人は、参考にしてください。

今回は以下を詳しく解説していきます。

目次

家庭用蓄電池で元は取れる?

蓄電池はこれからでも入れるべき?

- 経済的:✕

- 災害用リスクヘッジ:△

経済的に考えると、蓄電池をこれから入れることはおすすめしません。ただし、災害用のリスクヘッジとしては検討する価値はあります。推奨するほどではない理由は、のちほど紹介しますね。

経済的に【✕】な理由

蓄電池を入れることで経済的にメリットがあるとすれば、余った電気の用途です。太陽光で発電した電気は、日中は照明や冷蔵庫、テレビに使われます。それでも余った電気は、蓄電池がなければ売ることになります。電気を売る場合、今は15円という割と安い金額で売らなければなりません。

ただし、蓄電池があれば余った電気を売らずに蓄電池に貯め、一番電気を使う夜にその電気を使えます。つまり、本来は夜に使う電気を買う必要がありましたが、それに蓄電池の電気を使えます。

電気の用途

- 蓄電池がない場合:電気を15円で売る(+15円)

- 蓄電池がある場合:30円の電気が0円で使える(+30円)

→この差額が蓄電池を入れることによる経済的なメリット

仮に夜の電気代が30円だとすると、30円分の電気代が浮く計算です。

試算条件

- 太陽光搭載量:5kW前後

- 年間発電量:6,000kWh(マキシオン実績値)

- 蓄電池寿命:15年

上記の計算は、この試算条件の元で行いました。ただし概算となることはご了承ください。

蓄電池の有無による比較

蓄電池がない場合、全発電量の30%を自家消費し、残りの70%を売電します。蓄電池がある場合は、上記の30%の自家消費に加えて、さらに40%自家消費します。つまり、残った30%を売電します。売電単価は10年目までは15円で、11年目以降は9円と想定します。

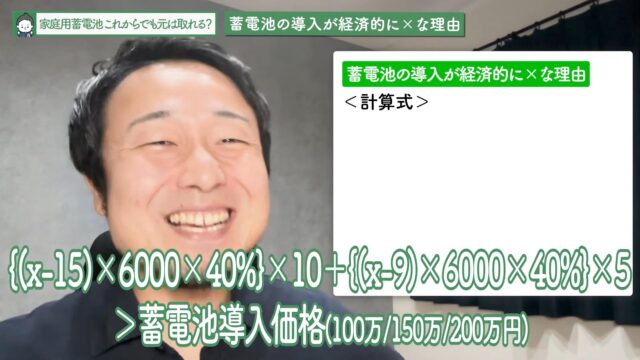

計算式

xを電気代とすると、以下の計算式によって元が取れるかどうか確認できます。

{(x-15)×6000×40%}×10+{x-9)×6000×40%}×5>蓄電池導入価格(100万/150万/200万円)

元が取れる金額は?

蓄電池が200万円の場合、x>68.5となるので、電気代が68.5円より高くなったら蓄電池で元が取れます。現在の電気代が30円くらいなので、今の倍以上になる計算です。

蓄電池が150万円の場合、x>54.7となるので、電気代が約55円になれば元が取れます。

蓄電池が100万円の場合、x>40.8となるので、電気代が40円になれば元が取れます。今の電気代が約30円なので、40円くらいまでなら上がるかもしれません。

ただし大容量の蓄電池を100万円で購入することは難しいので、蓄電池購入費が150~200万円と考えると電気代が50円を超えないと元が取れない計算です。現状の30円という電気代を鑑みると、経済的にプラスになることはほぼあり得ません。

質問①:売電単価が下がると蓄電池のメリットが増える?

前述の通り、売電単価15円と電気代30円の差額15円が蓄電池のメリットです。ただし10年目以降は売電単価が10円以下になるので、30円との差額が大きくなります。そうすれば蓄電池を入れるメリットが大きくなるという考え方は正しいです。

ただ、15年間の経済効果は10~15万円くらいです。つまり売電単価が15円から9円に下がったからといって、蓄電池が得になるわけではありません。むしろ30円の電気代が40円、45円…と上がっていって、蓄電池の価格が200万円から150万円、100万円と下がっていく方が得になる可能性は高いです。

現段階では、売電単価が下がっても蓄電池が得になるということはありません。ただ10年後は分からないので、10年以降に向けて蓄電池が導入できるように蓄電池の空配管を準備しておくのはアリです。

さらに「将来的に電気自動車やプラグインハイブリッドにするかも!」と考えている人に関しては、200Vの防水コンセントを外部駐車場のところに出しておく対策は有効です。1か所数万円程度ですよ。少しお金はかかりますが、後でやると露出で汚くなるので、可能性のある人は蓄電池と電気自動車の準備をしておくのがおすすめです。

災害リスクヘッジで【△】な理由

災害のリスクヘッジのために蓄電池を導入するのは、もちろん意味があります。台風や地震で停電する可能性があるので、蓄電池を入れるメリットはあります。

ただ「蓄電池があれば災害時でも普段と同じように生活できる!」というわけではないのが、【〇】ではなく【△】の理由です。普段に近い生活はできますが、完全に同じ生活ができるわけではありません。

たとえば冬は電気の使用量も多いため、それを賄うだけの電気を作るためには4kWや5kWの太陽光パネルでは足りず、7kWや8kWくらい載せる必要があります。「7~8kWあれば安心だから載せよう!」とすると、春~秋には電気が余って費用対効果が悪くなります。

そのため「蓄電池を入れて災害時でも完全に普段と同じような生活をする」ということは目指さない方が良いです。ただ、ある程度の電気があれば普段通りとはいかなくても、スマホの充電や照明の点灯、簡単な調理や暖房設備の使用はできますよ。

質問②:蓄電池を導入するなら何が良い?

蓄電池を導入する場合、BE ENOUGHではTesla製のパワーウォールを推奨しています。

パワーウォールのメリット

- 13.5kWhの大容量

- 容量の割に単価が安い

- 全負荷型

- 実績が世界一

- 見た目がかっこいい

- 水冷式で劣化が少ない

- システムアプリのアップデートが自動

パワーウォールは容量の割に単価が安いです。全負荷型なので、200Vを含めて家中のコンセントで使えます。実績が世界一で見た目も良いですし、水冷式を使っているので劣化が少ないというメリットもあります。システムアプリのアップデートが自動で行われるので、使い勝手も良いです。

パワーウォールのデメリット

- 補助金が使えない

ポータブル電源もおすすめ

「災害時に家中の電気を使える必要はないのでは?」と考える人には、ポータブル電源もおすすめです。私はEcoFlowのポータブル電源を家に置いていて、フル充電の状態にしています。この充電がなくなった場合は、太陽光で日中に充電するようにすれば、ある程度は使えますよ。EcoFlowには色々な容量があるので、用途や家族構成に応じて決めてくださいね。

ポータブル電源を入れる場合は、大きいものを入れるよりも小さいものを複数用意するのがおすすめです。そうすれば、家の色々な場所で使えますよ。

ポータブル電源のメリット

- 安い

- アウトドアでも使用できる

- 太陽光から充電できる

- 太陽光との相性が良い

ポータブル電源は蓄電池に比べてめちゃくちゃ安いことがメリットで、2kWhや3kWhでも20~30万円くらいで購入できますし、庭先やキャンプなどのアウトドアでも使用できます。太陽光から充電できて相性も良いので、個人的にはおすすめです。

ただ、電池や充電式のラジオ、照明、水、トイレなどはしっかり準備してくださいね。災害用セットを用意することが一番大事です。その上でポータブル電源や蓄電池も含めて検討してください。

ガス式のカセットコンロもおすすめです。ガスを備蓄しておいてくださいね。非常食の賞味期限も切れがちなので、3~5年経ったらチェックしてください。災害が起きていなければ食べて、新しい災害用の非常食を準備することを忘れないことが大切です。

蓄電池に関する質問

質問③:原発や化石燃料の電気を使いたくないんですが…

そういった考え方は自由ですし、原発や化石燃料を使用せずに電気を作っている電力会社もあります。ただ完全な自給自足は難しいですよ。細かいことは気にしすぎずにできることをやっていくのが、ちょうどいい塩梅だと考えています。

質問④:電気代を気にせず使うことはできる?

蓄電池も前払いしているだけなので、経済的には得にならず損をしているだけになることが多いです。この点は冷静に考えてくださいね。

質問⑤:V2Hはどう?

蓄電池ではなく、電気自動車に使われている電気を家でも使うV2Hはおすすめしません。対応車種が少ないですし、車の蓄電池が傷みやすくなります。電気の行き来でロスも発生しますし、V2Hの費用もかかります。

災害対策として割り切ってやるなら良いですが、そこまでやらなくても太陽光とポータブル電源で十分だと考えています。

質問⑥:蓄電池の補助金はある?

DR補助金などがあります。ただ、これは電気が逼迫している需給調整時には使えないリスクがあります。補助金を取る場合は、これらのデメリットも理解してくださいね。

各自治体で補助金を出しているところもありますが、それほど大きな補助金はありません。日本全国を調べたわけではありませんが、自治体ごとに異なっているので注意してください。

まとめ

蓄電池導入で絶対確認すべきポイント

- 蓄電池はこれからでも入れるべき?

経済的:✕

災害用リスクヘッジ:△ - おすすめの蓄電池は?

Tesla製のパワーウォール

大きいものが要らない場合はポータブル電源もアリ

災害用グッズを備えておくことが前提!