2025.09.18

大手ハウスメーカーで家を建てて後悔する人は「大手だから大丈夫、安心と思い込みすぎた」という点です。テレビや車は大手の方が安心感がありますが、住宅業界では全く通用しません。大手だから、有名だから安心だと思っていると見事に大手ハウスメーカーに騙されます。今回は、なぜ住宅業界だけ「大手だから安心」が通用しないのかという理由の他に、ハウスメーカーや工務店を9つに分類し、それらの弱点や構造的な注意点を紹介します。

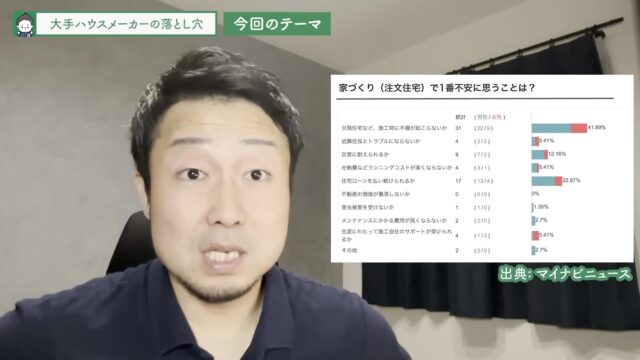

家を建てる時、42%の人が施工に不備が起こらないかを心配しています。(出典:マイナビニュース)大手ハウスメーカーでも、施工をする職人は社員ではありませんし、大手の場合は社員と現場の距離が遠いので「どんな人が工事に入るのか」知らない場合もあります。こういったことを施主が知っていると、家を建てる前に大手ハウスメーカーに対して確認することもできます。これから家を建てる人であれば知っておきたい、業界の構造的な問題や住宅会社の手口を紹介します。

今回は以下を詳しく解説していきます。

目次

大手だから安心と言えない理由

住宅業界で「大手=安心」と言えない理由は、国の基準が甘いからです。公共事業であれば細かい検査項目がありますが、公共工事をやっていた現場監督が住宅業界の現場監督をしたら驚くと言われるくらい、検査がめちゃくちゃ甘いです。ほぼ職人のモラルや責任感任せです。もちろん住宅会社ごとに基準やルールはありますが、それらでは細かいところまでチェックできません。また、社内の基準で外部からの検査がないため、最終的には「やってくれてるだろう」「細かいところも隠してしまえば大丈夫だろう」ということになりかねません。

さらに、大手だから良い家づくりができるとは限りません。なぜなら、家の材料である建材は大手でも中小でも同じです。「自社開発窓、断熱材、床材」というものはほぼありません。住宅会社が一から作るとコストがかかるため、大手建材メーカーのものをセレクトして家を組み上げています。また、それを作っているのは大手ハウスメーカーの社員ではなく現場の職人です。つまり、建材は大手でも中小でも一緒で、結局は職人次第なので、会社の規模で家づくりの良し悪しを判断することはできません。

住宅会社9タイプ別強みと弱点

①超大手ハウスメーカー

こういった会社は知名度が高く、与信が安定しているというメリットがあります。多くの人に知られているため、友達に喋る時や親にお金を出してもらう時に安心感があります。「会社がつぶれにくい」というのは、すごく大事なことです。これは中小企業にはないメリットです。

さらに、お金持ちを相手にしていることが多いので、ゴージャスな提案が得意です。また、何度もプランを描いてもらえるなど無料サービスが充実しています。展示場なども多く、ノベルティがあったり、引き渡し時のセレモニーが贅沢ということもあります。

長期保証があるのも、大手ハウスメーカーのメリットです。最近では中小も始めていますが、大手ハウスメーカーの場合は、20年や30年だけではなく50年や60年という長期保証があります。ただし、長期保証も無償で行うわけではなく、10年毎にハウスメーカーが指定する工事会社で有償で行うことになるので、注意してください。長期保証に魅力を感じて大手ハウスメーカーで家を建てる人は、何年ごとにどれくらいの工事が必要で、どれくらいの金額になるのかを確認しておいてください。保証を延長するために、本来は不要な工事を求められることもあるので、その点は注意してくださいね。

デメリットとしては、家のスペックや性能の割に価格が割高な点です。人件費が高いことが影響していると考えられます。展示場などは人が多いですし、無料サービスも充実しているので、そういった理由で利益率が高く設定されています。それに価値を感じるのであれば問題ないですが、家のスペックに対して見ると割高なので注意してください。

また、鉄骨住宅なので気密性能が弱いです。性質的に気密を担保しにくいので、断熱を推しています。国の基準に気密性能がないのは、大手ハウスメーカーのロビー活動の成果という面もあるかもしれません。鉄骨住宅を建てる場合でも気密処理ができないわけではないので、できる限りやってくださいね。

大手ハウスメーカーで家を建てる場合の最大のデメリットは社員と職人の距離が遠いことです。営業担当がお客さんである施主の家を建てる職人の名前を知らないことが多いです。一生かけてローンを支払う家の作り手が分からない状態です。つまりヤバい職人が来る可能性がありますし、施工管理のルールも現場職人のモラルに委ねられることが非常に多いです。

②高性能型ハウスメーカー

性能に特化した高性能型ハウスメーカーは、断熱や気密性能が担保されているというメリットがあります。一番断熱性能が大事な窓に樹脂サッシや木製サッシを使っている点もポイントです。大手ハウスメーカーのように知名度がありますし、与信も安定しています。

一方、弱点としては高性能すぎること。コストがどんどん高くなるので、どこかで止めなければなりません。また、性能特化型の会社は標準仕様が弱くて、契約後に追加費用が出ることが多いです。100~200万円どころではなく300~500万円というように、契約後に価格が上がるという声をよく聞きます。そのため「せやま基準一覧表」を使ってください。どんなハウスメーカーでも通用する書式なので、契約後の追加費用が出ない見積もりで契約してくださいね。

また、大手ハウスメーカー同様に職人との距離が遠いというデメリットがあります。基本的にハウスメーカーの職人は登録制ですし、工期も短いのですごい人数の職人が入ります。そのため、職人自身も「自分の責任」という気持ちが薄れます。さらに良い工務店でやっている素晴らしい棟梁に言わせると「色々な人が入る工事はしたくない」「自分の目が届く範囲で工事をしたい」とのことです。つまり「そういった現場に行く職人はどんな人?」と考えると、良い職人さんもいますがリスクは高いです。施工のミスやモラルの低さといったリスクがあります。

信頼できる職人を把握している営業担当に依頼することで、良い家づくりにつながります。大手で建てる場合も、どんな職人が関わるかを理解している担当者を選ぶことが大切です。施主から、良い職人がつくように働きかけを行ってくださいね。

③ローコスト型ハウスメーカー

ローコスト型ハウスメーカーのメリットは、大手ハウスメーカーに比べて安いことです。知名度もありますし、与信も大手ハウスメーカーに比べると弱いかもしれませんが、安定しています。

一方、ホームページでは「30坪で1,500万円!」のように、絶対に家が建たないような価格で訴求しています。これはすごく価格が安くなる間取りで試算していたり、標準仕様がスカスカで契約後に追加費用を取ることが多いです。しかも契約の時には利益率を低くしておいて、契約後の追加費用で利益率を上乗せして、最終的に会社の規定の利益率をクリアしているところが多いです。ホームページや契約時の価格が安い場合には、あまりそれを信じすぎずに「せやま基準一覧表」を使ってしっかりチェックしてください。

また、ローコスト型ハウスメーカーの場合は現場が荒れがちです。利益が少ないので、たくさん建てなければなりません。それで現場がめちゃくちゃ忙しくなり、荒れることがあります。職人さんもローコストの現場にはあまり入りたがりません。コストを抑えて建てているため、材料も悪い部分があります。こういったことから、良い職人が集まりにくいという側面があります。

ただし、価格が安いので自分でしっかりチェックをして、職人側の担保もできる限りやっていけば、良い家づくりができないわけではありません。弱点を理解して、施主の方で対策を取ってください。

④FC系ハウスメーカー

FC系ハウスメーカーは、一見すると大手ハウスメーカーに見えますが、運営母体をよく見ると中小の工務店というパターンがあります。

メリットとしては、地方を含めて日本全国に拠点があることです。また、大手ハウスメーカーと比べると安いです。ローコスト型ハウスメーカーほどではありませんが、コストを抑えることができます。地場の工務店なので、施主との距離が近いという点もメリットです。

デメリットは、運営母体が工務店なので倒産リスクがあります。倒産しても大元の本部が全て責任を取ってくれるわけではありません。また、営業マン、プランナー、現場監督、職人の質はフランチャイズに入っているからといって担保されるわけではありません。それぞれの工務店ごとに見極めが必要です。フランチャイズに加盟している工務店は自社オリジナルの商品力がないという面もあるので、運営力が弱い傾向があります。フランチャイズの名前に振り回されず、その工務店自体を評価する意識を強く持ってください。

⑤不動産分譲系ビルダー

建築条件付きや分譲住宅のような、良い土地を持っている会社です。ホームページを見た時に、家づくりのことではなく「〇〇区画分譲開始!」のように土地のことを掲載していることが多いです。これは業界内ではハウスメーカーや工務店とは全く違う業界ですが、施主からすると似ているように見えます。

メリットは、不動産屋さんは土地を仕入れるのが上手なので良い土地を持っていること。家のコストも非常に安いです。ある程度同じような形で建てているので、一棟あたりの管理コストなども同じ材料を使うため非常に安いです。打ち合わせの手間もあまりないので、コストがかかりません。

デメリットは、不動産屋さんなので住宅知識が低い場合が多いです。その結果、家の性能が低くなることもあります。ただ、対応が良い不動産屋さんであれば施主が希望した断熱、気密、換気、耐震といった性能を一緒になってクリアしようとしてくれます。不動産分譲系ビルダーで家を建てる場合、自分が技術責任者になったつもりで指示を出すのがおすすめです。「良い土地を仕入れてくれて、家を安く建てるノウハウを持っている会社とパートナーを組んだ」というつもりで家づくりをしてください。ただ、せやま基準をクリアしたような家づくりがしたい人は、建築条件付きのビルダーさんと家を建てるのは現実的ではないので、建築条件なしの土地を探したり、お金を払って建築条件を外すような対策をしてくださいね。

⑥超高性能型工務店

許容応力度計算で耐震等級3、断熱等級6以上必須のようにやっている会社です。

メリットとしては、最高級の性能を追及できます。また知識の探求心が強く、真面目な人が多いという特徴もあります。

ただし、お金に糸目をつけないという弱点があります。高性能を追求することでコストが上昇してしまいがちです。大手ハウスメーカー並にお金をかける超高性能工務店も増えています。お金を出せる人は良いですが、予算のかけすぎには注意してくださいね。また、家づくりに探求心を持っている工務店なので、経営に対して無頓着で与信の面が弱い場合もあります。営業中心ではなく技術中心の会社は数字に弱いこともあります。中小の工務店全てに言えることですが、契約前に最低限の与信チェックをしてください。

⑦地場大手工務店

地場の総合展示場に出ていたり、複数の店舗を持っている「地元では大手だけど、全国展開していない」という工務店です。

こういった会社のメリットは、大手ハウスメーカーには劣るものの、与信が安定していることです。さらに年間で50棟、100棟以上建てているので、YKK APの窓やLIXILの床材などの仕入れ力が強く、コスパが良い傾向があります。

一方、こうした会社は急成長しているため、人手が足りないこともあります。人の成長を待ってから会社を成長させようとすると、かえって組織運営が立ち行かなくなる可能性があるため、まずは売上を伸ばし、その後に人を育てるというのは、経営上は正しく、会社にとっても合理的な判断です。ただし、家を建てる施主からすると不安な点があります。勉強して良い家を建てたい人は、担当者にエースをつけるように指名してください。プランナーや現場監督、棟梁まで指定してチームを組んでから契約するのがおすすめです。もちろん、要望を叶えてもらうからには、同工務店の宣伝となるよう「完成見学会をしても良いし、友達を呼んでたくさん紹介する」のように、Win-Winの関係を提案しながら良いチームを指名してください。

⑧高性能&コスパ両立型工務店

メリットは性能とコストのバランスが良いことです。せやま印工務店も、このタイプです。

弱点としては、工務店の数が少なくて見つけるのが大変です。また、定額制を謳うところも増えているので注意してください。「28坪は〇〇万円、30坪は〇〇万円」のようにホームページに掲載されている場合でも、その価格では家が建たず追加費用が発生します。安さで引っ張ってきて、最終的に高く着地させるパターンが増えています。

価格が低い理由は総二階だったり、窓や収納、部屋が少なく、軒ゼロのように安く建てられる間取りでの試算の可能性がありますし、標準仕様がスカスカの場合があります。そのため、「この価格では建たない」という点に注意して、打ち合わせをしてくださいね。

⑨化石工務店

施主に「大手ハウスメーカーの方が安心」と思わせているのは、この化石工務店が原因です。半数以上は良くない工務店が多いです。メリットは何もありません。

「気密住宅なんて息苦しい」といって気密の重要性を否定したり、「換気システムなんかなくても窓を開ければ良い」と換気システムを否定します。「シロアリ対策なんてヒノキを使えば大丈夫です」「自然素材で家を建てたら健康です」なんてことも言います。こういう会社が多いので、工務店の評判が落ちて大手ハウスメーカーに行く人が増えます。これくらいヤバい工務店が多いです。

このような主張をする工務店は、すぐに除外した方が良いです。そもそもホームページがしっかりしていない工務店はやめた方が良いです。そんな美的センスがないところに、おしゃれで細部にこだわる家づくりなんて無理です。「ここは化石工務店だな」と思ったら、絶対にそんなところで家を建てないでください。

時々「親戚のおじさんが家を建ててくれるって言っている」「お父さんの知り合いの会社で建てないといけない」なんて言う人もいますが、本当に断った方が良いです。知り合いだと言いたいことも言えませんし、最悪です。よっぽど良い工務店じゃないなら、身内で家を建てるのはおすすめしません。

共通で意識すべきポイント

家を建てる時に意識する7つのポイント

- 性能六大要素のクリア!

- せやま基準一覧表のチェック!

- 間取り確定は契約前に!

- 資金計画の確定は契約前に!

- 契約前に後工程担当の確認を!

- 現場の見学可否と報告頻度の確認を!

- 家にお金をかけすぎない意識を!

家を建てる場合、窓、断熱、気密、換気、耐震、シロアリ対策といった六つの要素は絶対にクリアしてください。また、せやま基準一覧表をチェックして、標準仕様に問題がないかもチェックしてください。

また、契約前に必ず間取りを確定させてくださいね。契約後の追加費用を狙ってくるのが住宅会社の常套手段なので、気を付けてください。同様に、契約前に資金計画を確定させてください。リアル資金計画書を使って諸費用なども細かく出せば、ある程度ブレのない資金計画を作れます。契約前が勝負です。契約前に、後工程の担当者を必ず聞いてください。設計や現場監督、職人を含めてエースのチームを作ってもらってください。「そうしないと契約しません」と伝えてくださいね。

現場が始まった時に、見学に勝手に行けるかどうかと、現場の報告が最低でも週に一回は上がってくるかどうかも確認してください。現場の報告がない工事現場はぐちゃぐちゃなことが多いですし、施主が自由に遊びに行けないのは現場の職人の教育が全くできていない証拠です。「見学に行けないなら家を建てない」と言えば、多少現場に緊張感も出ますよ。

「家づくりハイ」になって、家にお金をかけすぎないようにしてください。家は単なるツールです。家ばかりにお金をかけず、家のコストを300~400万円削って健康診断に使ったり、軽自動車じゃなく乗用車を買ったり、家族との思い出を作るお金にしたり、勉強やストレス発散に使う方が健康で幸せです。家だけにお金をかけても幸せになれません。お金を余らせながら、質を担保するバランスの良い家づくりをしてくださいね。

まとめ

住宅会社の9タイプ

- 超大手ハウスメーカー

- 高性能型ハウスメーカー

- ローコスト型ハウスメーカー

- FC系ハウスメーカー

- 不動産分譲系ビルダー

- 超高性能型工務店

- 地場大手工務店

- 高性能&コスパ両立型工務店

- 化石工務店