2025.09.18

2025年4月から、「省エネ法」と「建築基準法」が改正されます。

そこで今回は、長期優良住宅の審査をしている機関の専門家も交えながら、建築基準法の具体的な変更内容から施主が意識しておくべき注意点を紹介します。

「住宅会社がやってくれれば良いのに…」と思うかもしれませんが、そんな会社ばかりではありませんから、「家づくりの責任者は施主!」という意識のもと、施主もきちんと知識を入れて、後悔のない家づくりをしてくださいね。

同じく2025年4月から改正される「省エネ法」については、以下記事で解説していますので、こちらも併せて参考にしてみてください。

動画で学びたい人は以下YouTube動画からご視聴ください。

目次

「建築基準法」の改正ポイントは?

建築基準法の改正ポイントは、大きく2つあります。

改正ポイント①:「4号特例」の縮小

「4号特例」は書類提出が省略される制度

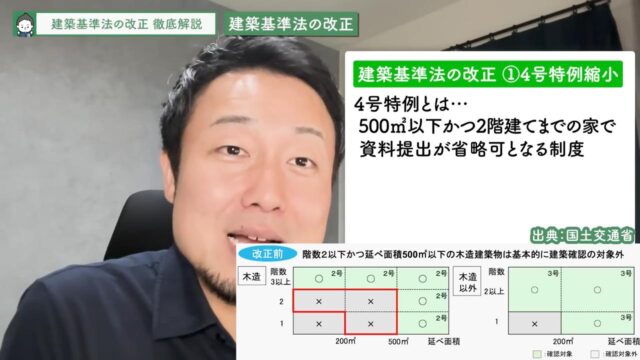

4号特例とは、500㎡以下かつ2階建てまでであれば、細かい構造計算の資料提出を省略できるという制度です。

もちろん資料提出が必須でなくとも、工務店側がしっかりルール則って行っていれば問題ないのですが、外部機関への提出が省略できることで、「本当にちゃんとやっていたのか怪しい」ということで、今回この「4号特例」が縮小されることになりました。

具体的には、「500㎡以下かつ2階建てまで」という対象部分が縮小され、「2階建ての家は資料提出が義務化」、200㎡以下の平屋に関しては新たに「新3号特例」が設置されて、今後も資料提出が省略される形となります。

注意すべきは「平屋を建てる場合」!

先に述べたように、平屋の場合は引き続き書類提出が省略可能となっています。

そのため平屋の場合、構造の検討がまともにされず、地震に弱い家が建ってしまう恐れがあるので、必ず構造計算を行ってくださいね。

改正ポイント②:「壁量計算」の基準見直し

「地震に強い家」にするためには、「壁」を増やさなければなりません。

今回の改正では、この地震に強い家を建てるために必要な「壁の基準量」がより厳しくなります。

具体的には、「壁の計算の係数」や「柱の小径(太さ)」といったものが変更されるのですが、詳細まで抑える必要はありませんので、最低限以下のポイントだけ抑えておきましょう。

「許容応力度計算」を行う家の場合(影響なし)

許容応力度計算の場合、何も変更はありません。改正前同様の家づくりが可能です。

ちなみに「せやま基準」でも、2025年4月から「許容応力度計算を必須」にする予定ですから、「せやま印工務店」で家を建てる場合、今回の改正による影響はなにもありません。

関連ページ:せやま印工務店PJとは?

「性能表示計算」を行う家の場合(影響あり)

性能表示計算とは、先の「許容応力度計算」よりも少し計算項目が少ない構造計算方法です。

「性能表示計算」を使って家を建てる場合、本改正によってやや壁量が増える可能性があります。

もちろん間取りによって大量に増える場合もありますし、逆に減る場合もあるのですが、基本「性能表示計算を用いる場合は、本改正による影響を受ける」と考えてください。

「耐震等級1」を取る予定の家の場合(影響大)

問題なのは、「耐震等級1」を取る場合です。

「壁の基準量」が厳しくなることにより、耐震等級1の場合は壁の量が大幅に増えます。

【結論】「許容応力度計算で耐震等級2以上」

もしくは「性能表示計算で耐震等級3」を取得しよう!

「耐震等級1は絶対ダメ!性能表示計算による耐震等級2は少し不安!」と覚えておきましょう。

ちなみに、せやま印工務店では、2025年4月から許容応力度計算による耐震等級2もしくは3を義務化します。

専門家(審査機関)による解説・Q&A

今回の改正に関して、長期優良住宅の審査をしている確認審査機関の専門家にインタビューを行ったのでご紹介します。

「4号特例」の縮小について

Q.「新3号特例」が新設された背景は?

今度新設される「新3号特例」とは、平屋建ての200㎡以下の建物です。

これらの建物は現在の4号特例と同様に、確認申請において構造部分の審査は省略されることになっています。

「新3号特例」として残った理由としては、2階建てに比べると安全性が担保されやすいこと。その他にも色々な配慮があったと推測されます。

Q.本改正による施主側への影響は?

特に、4月以降の制度が始まった直後は相当混乱することが予想されます。

4月の着工物件から新3号特例が適用されるので、これから申請をするものについては今まで2~3週間で確認が下りていたものが、もう少し長くなる可能性があります。

法改正にあたって、国土交通省の方で色々な基準やマニュアルは作成していますが、実際に運用すると「これどうするの?」という部分も出てくるので、それらを確認する時間も必要になります。

そのため、「4月以降は審査期間が延びる」と想定してもらった方が良いですね。

Q.審査する側に変化は?審査手数料はどうなる?

4号特例の縮小にあたり、現在われわれ審査側の人員も増やしていますが、どこの機関も相当業務量が増えるので大変になると思います。

また確認側の仕事が増える分、審査手数料も上がります。

手数料自体は審査機関によって定められていますが、私たちの機関もそれなりに値上げする予定です。

壁量計算の基準変更について

Q.本改正で一番影響を受ける人は?

壁量計算の基準が変更されることで、性能表示計算も、許容応力度計算もやっていない人たちが一番影響を受けます。

具体的には、建築基準法ギリギリで建てている工務店の場合だと、1.5倍近く壁を増やさないといけなくなります。

これは、はっきり言うと「今までの基準が低すぎた」ということです。

これまでは、太陽光パネルが載るなど「基準を作った時よりも、建物自体が重くなっている」ということが考慮されていませんでしたから、本改正により、これらを考慮する形で計算方法が変更されています。

Q.壁量計算の基準変更による施主側のメリットは?

省エネ法の改正同様、しっかり勉強していて施主については、特にこれまでと変わらないですね。

ただ家づくりについて、一切勉強せずに「単に家を買う」という人については、勝手に基準が底上げされる形になるのでメリットと感じると思います。

省エネ法の改正に関して、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

関連記事:『【速報】2025年4月の省エネ法改正(省エネ基準の義務化)に落とし穴!対策を徹底解説!』

古い家に対する対策について

古い家の耐震基準への対策に関して、国も「やらなくてはならない」ということで色々と考えてはいますが、「これだ!」という対策にまで至っていないのが実状です。

長期優良住宅の中でも「増改築」という区分があり、一定程度耐震補強や省エネを上げることで、これらの認定を取ったり、これによる補助金もあるんですが、正直それほど使われていないのが実際のところ。

個人的には、旧耐震基準の家(1981年以前)については、基礎から変える必要もありますし、「建て替えてください」というのが現実的かなと。

ただし建物価格も高騰しており、個人の負担が大きいため、なかなか表立って言えない部分ではありますね。

審査機関側から施主への注意点

2025年4月の改正に向け基準が変わり、審査期間が延びますから、その点は理解していただきたいです。

また費用に関しても、確認申請の費用が上がるので、その点もあらかじめ見込んでおいてください。

まとめ

「建築基準法改正」に伴う注意点

建築基準法改正に伴う注意点

- ①:4月以降は「審査期間」が確実に延びる

⇒遅れを加味した工程になっているか確認を! - ②:「設計費用」の増加

⇒数万~10万円ほど増加する可能性 - ③:「申請費用」の増加

⇒10~15万円ほど増加する可能性

①:4月以降は「審査期間」が確実に延びる

4月以降は、審査に要する期間が確実に延びます。

今までは2~3週間ほどで確認申請が下りていましたが、今後は2~4週間くらい延びる可能性が想定されます。

そのため、工務店側に「その点を加味した工程になっているのか?」を確認しましょう。

②:「設計費用の増加」について

設計費用の増加に関しては、省エネ法の改正で外皮計算が義務化になり、社内用ではなく外部用のデータが必要になりました。

具体的な費用感は会社によって異なりますが、その分、図面作成や計算費用として数万~10万円ほど費用負担が増加する可能性があります。

関連記事:『2025年4月の省エネ法改正(省エネ基準の義務化)に落とし穴!対策を徹底解説!』

③:「申請費用」の増加について

確認機関側のチェック項目が増えるため、「申請費用」についても増加します。

バラつきはありますが、10~15万円ほど増加すると想定してください。

この申請費用は請負金額の中に入れている工務店もあれば、施主が直接確認機関に払うようにしている工務店もあるので、工務店側に確認してくださいね。

「猶予期間」を使う工務店はNG!

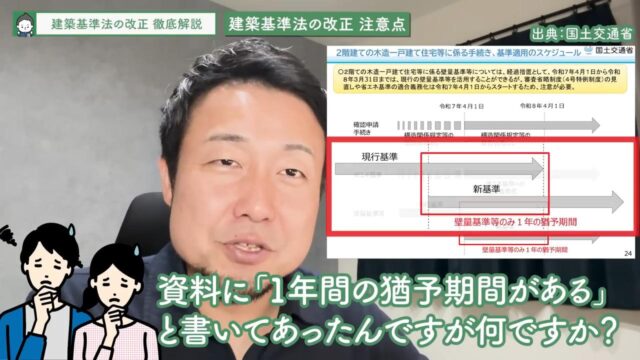

国土交通省の資料にもある通り、壁量計算の基準見直しには「1年間の猶予期間」があります。

しかしこれは、どうしても新基準に対応できない工務店のためのもので、この猶予期間を使おうとするような工務店はやめた方が良いです。

そもそも耐震等級1でやろうと思っている時点でアウトですし、これだけ「4月から変更する」という話があるのに、対応できていない時点で意識が低すぎます。

これから家を建てる施主はどうすべき?

これまでお伝えしてきた通り、「許容応力度計算」をしてください。

今までは許容応力度計算ができる機関が少なかったので価格も高かったですが、最近は許容応力度計算ができる会社も増えています。

そのため、原則許容応力度計算で耐震等級2もしくは3を取ってください。

もちろん耐震等級は3の方が良いですが、雪が多い地域や間取りを優先する場合もあるので、許容応力度計算による2以上は必須!と考えておきましょう。

また耐震等級を3に限定すると、間取りの自由度が落ちてしまう部分もあるので、「最低でも許容応力度計算での耐震等級2を取る」と考えた上で、間取りや予算、地域に応じて耐震等級3を取るか検討してください。