2025.09.18

2025年4月に「省エネ法」が改正され、「省エネ基準」が義務化されます。

そこで今回は、「そもそも省エネ基準がどういったものなのか?」から、長期優良住宅の審査機関の専門家の意見も交えつつ、「目指すべき断熱性能の基準」について詳しく解説していきます!

また今回、同時期に建築基準法も改正されるため、これから家づくりを始める方はこちらも併せて勉強しておきましょう。

目次

そもそも「省エネ基準」とは?

省エネ基準=「断熱等級4」の水準

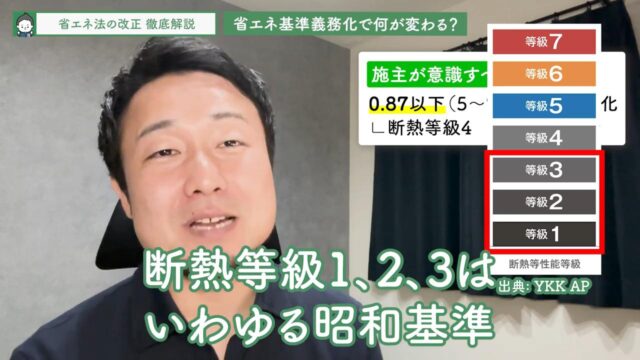

断熱等級1~3は、いわゆる「昭和基準」のヤバい基準ですが、省エネ基準は「断熱等級4(UA値:0.87以下)」を指します。

以降の断熱等級5はZEH基準、断熱等級6はいわゆるG2相当(5地域を除く)、さらに上の断熱等級7がG3相当(5地域を除く)となります。

このように1から7まである断熱等級のうち、今回義務化されるのは「断熱等級4」です。

省エネ法改正に対する専門家の見解は?

今回の改正に関して、長期優良住宅の審査をしている確認審査機関の専門家にインタビューを行ったのでご紹介します。

今回の省エネ法改正について

「これまで」と「義務化後」の変化は?

これまでもビルや学校に関しては、「省エネ基準」が義務化されていましたが、今回の改正により、2025年4月からは、住宅についても省エネ基準を満たすことが義務化されます。

またこれまでは「説明義務」といって、「お客さんが納得すれば、省エネ基準を満たさなくても良い」とされていたのですが、今後はこれが完全に義務化される形となります。

加えて、お客さんへの説明だけでなく、「審査機関のお墨付き」が必要になるのも変更点ですね。

「説明義務」から「義務化」までの流れは?

先の「説明義務」ですが、そもそも本来であればこの時に省エネ基準も義務化すべきでした。

ただそれが「説明義務化」になり、その後色々な話があって、今回急に「省エネ基準の義務化」に向かってきた印象です。

このあたりの経緯については、色々な住宅会社がありますから、国側も何か配慮したのかもしれませんね。

省エネ基準の実態について

しっかりした工務店なら「断熱等級5~7」が基本

省エネ基準の義務化により、「断熱等級4」を満たすことが義務化されるわけですが、正直しっかりした住宅会社であれば、断熱等級5~7が基本です。

そんな中での義務化ですから、「断熱等級4レベル」に留めた背景についても、工務店側への配慮があるのかもしれませんね。

「省エネ基準(断熱等級4)クリア」は難しくない

普通にやっていれば、省エネ基準である「断熱等級4クリア」は難しくありません。

また2030年くらいには、現在長期優良住宅認定の条件になっている「断熱等級5」や、「一次エネルギー消費量の等級6」が義務化される基準まで引き上げられるため、これから家を作る人は、これらを目指すようにしてください。

実際これらのレベルを満たせる工務店さんが一般的になりつつあるので、そこに到達できない工務店はいろいろと見直す必要があるでしょうね。

今回の改正による施主側のメリットは?

今回の「省エネ基準の義務化」については、意識の高い工務店なら普通にやっているレベルなので、勉強している施主側のメリットはほぼないです。

ただし、何も分からずに家を買うような人にとっては、最低限の省エネ基準をクリアした家を変えるためメリットとなるかもしれませんね。

目指すべき「断熱性能の基準」は?

「ZEH基準」(断熱等級5)」は必須!

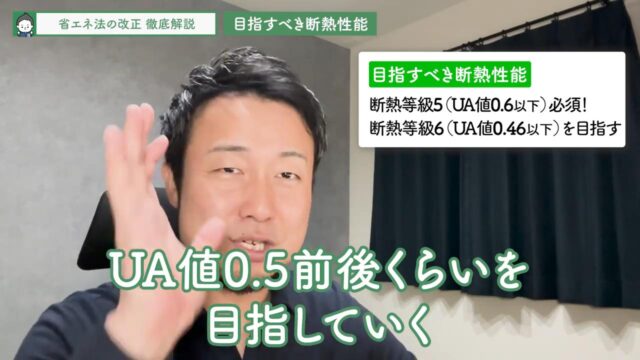

今回「省エネ基準」が義務化されるわけですが、そもそも省エネ基準の「断熱等級4(UA値:0.87)」なんて目指してはいけません。

最低でも、「ZEH基準/断熱等級5(UA値0.6以下)」の水準は必須です。

目指すべきは「HEAT20 “G1.5″の水準」

2025年4月から「せやま基準」についても以下のように改正します。

せやま基準の改定(温暖地の場合)

- 「HEAT20 G1基準(UA値0.56以下)」のクリアを必須とする。

- 「断熱等級6/G2基準(UA値0.46以下)」のクリアは任意とし、G1~G2のいわば”G1.5(UA値0.5前後)”を推奨します。

省エネ基準の「UA値:0.87」を下回ったぐらいでは、快適な環境が手に入るわけではないので注意してくださいね。

重要なのは「数値」だけじゃない!

UA値は、あくまで断熱性能の「平均値」。

つまり、窓の断熱性能がものすごく低かったとしても、壁の断熱性能をオーバースペックにすれば、数値上は良く見えるわけです。

こうなると「UA値は優秀だけど窓際が寒い…」なんてことにもなりかねないので、UA値だけを見るのではなく、「窓の断熱性能を担保した上で、UA値を考える」が鉄則ですよ。