2025.09.18

最近の家、高すぎませんか?

意識の高い工務店やハウスメーカーから話を聞くと、「4,000~5,000万円は当たり前ですよ」と刷り込んできますが、これらの営業トークを鵜呑みにしてしまうと、皆さんの人生設計が本当にズタズタになってしまいます…。

実は、住宅価格の高騰には、業界側が価格を吊り上げる”からくり”があるんです。

今回はその真相に触れつつ、「坪単価はいくらぐらいが適正なのか?」、コストを抑えながら良い家を建てる方法についてもご紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いください!

目次

直近の「建物価格」推移について

ハウスメーカーによっては5,000万円越えも…

まずは、「家の価格がどれぐらい上がっているか?」という点についてですが、2023年首都圏の戸建てデータを参照する限り、住宅価格は10年前よりも2割近い高騰を見せています。

そして2025年の今は、さらなる高騰を見せており、ハウスメーカーによっては平均価格5,000万円を超えてくるケースもあるぐらいです。

これらの金額に対し、「このぐらいかかるよね」とつい鵜呑みしてしまう気持ちもわかりますが、大前提として「家は負債であり、生活のための”経費”」です。

そのため、特にこれから家づくりを始める方には、「家づくりにお金をかけすぎてはいけない、もっと人生をより豊かにするためにお金を使うべき」ということを覚えておいてもらいたいです、

住宅会社は「単価アップ」を狙う方向にシフト

そうは言っても、住宅会社側からすると、家を建てる人は年々減ってきているわけですから、利益を確保するためにも、その分「単価」を上げなければいけません。

先日も、大和ハウスの「棟数を伸ばすのは難しい。だから単価を上げるぞ!」という記事が出ていましたが、会社としては正しい動きではあるものの、施主側からしたら、本当にしんどい話ですね。

このように、今後住宅業界全体としては、単価アップの方向に進んでいきますから、施主の皆さんは「高いのが当たり前」と刷り込まれないよう、3,000万円以下でも良い家を建てる方法をしっかり学んでいきましょう。

価格高騰には「5つのからくり」がある!

なぜ住宅価格が高騰しているのか。住宅業界の価格吊り上げのからくりには、大きく5つあります。

①、②:資材価格・人件費の高騰

これはよく言われるで皆さんも聞いたことがあると思いますが、「①資材価格の高騰」と「②人件費の高騰」です。

特に資材価格については円安の影響もありますから、安易に「値上げをする住宅会社」を悪く言うのは間違いです。

住宅会社が倒産して一番困るのは施主ですし、住宅会社側も施主に対して「会社の継続」という最も大事な責任を果たすためにも、適切な値上げは必要なんです。これは間違いありません。

ただ今回お話しは、「それにしても、ちょっと度が過ぎてるんじゃない?」という話なわけです。これは③以降でご紹介します。

③:設定利益率の上昇

基本的にはハウスーカーは、40~45%、高い場合は50%ほどを狙って利益率設定を行うと言われていますが、昨今ではこれをさらに上げようとしています。

冒頭に言った通り、人口も子供も減っていますから、家を建てる方の総数は減少しています。そのため、会社としては単価を上げないといけないわけですが、ハウスメーカーの利益率が40~50%程度に対し、工務店の利益率は大体「25~30%くらい」なんです。

利益率設定がもっと低い工務店もありますが、このようにハウスメーカーは利益率の設定がめちゃくちゃ高いんです。

もちろん、無料サービスや与信、知名度といった「ハウスメーカーならではの長所」もありますが、施主側は「これらの利益が”施主のため”になっているか?」を冷静に見極めていく必要があります。

④:”部分的な超高性能化”による高騰

局所的な超高性能ではなく、満遍なく「80~90点」を狙うのが理想

「最先端のHEAT20 G2、G3に対応」や、「許容応力度計算で耐震等級3にして、制振装置を付けて…」など、確かにこうした性能担保自体は良いことなんですが、結局のところその費用を負担するのは「施主」なわけです。

施主のことを第一に考えるのであれば、まずはすべての性能を満遍なく「80点」を揃え、その上の「90点」、「100点」を狙っていくべきなのですが、断熱性能や耐震性能など、局所的に「100点」「120点」を狙うような営業戦略はやりすぎです。

補助金をクッションにして、自社の売上をちゃっかり確保

そしてよくあるのが、こうして建物価格が吊り上がったら、「GXの補助金が出るんで大丈夫です」と、値段を上げて補助金で負担を下げることで、自分たちの売上を確保しているわけです。

「家の性能を重視すること」自体はもちろん重要なんですが、このように一部分に偏った超高性能化などについても、価格吊り上げの要因になっていると感じますね。

⑤:契約後の追加費用によるぼったくり

契約までは安く見せて、契約後の追加費用で利益を確保

これは以前からですが、昨今は「契約後の追加費用を使ったぼったくり」がかなり悪化しています。

建物価格が高騰している側面もあり、施主側は予想以上に高い金額を見て契約をためらってしまいます。そのため住宅会社側は、まずは契約をとるためにも、契約までは安く見せ、契約後に追加費用を重ねて利益を確保する、という動きに出るわけです。

特に多いのが「造成費用」のごまかし

中でも最近多いのが「造成費用」です。

土地の処分や高低差の処理、境界ブロックの調整、水道の引き込み費用など、これらを算出するのは通常1週間もかからないんですが、あえてこれらを契約までに出さず、「とりあえず概算で~」と伝えて、契約後に正式な金額を出す会社が増えてきている印象です。ハウスメーカーも結構このパターンで利益を確保している感じですね。

ただ、これでは資金計画が完全に狂います。

なんなら、建築規制などをちゃんと調べずに契約し、契約後に「思っていた間取りが入りません。計画を変えましょう」や、「思っていた企画住宅の安いパターンで行こうとしたけれど、それが入らないので、やはり注文住宅にしましょう」というような「それ、分かってたでしょ!」というようなパターンも出てきています。

施主も勉強して、指摘できるようになるのが理想

ではどうすればいいか?ですが、まずは施主の皆さんが「こういうのは良くないんだ」とちゃんと理解しておく必要があります。

その上で、「造成費用も間取りも標準仕様も全部確定させてよ、じゃないと契約しないよ」と住宅会社側に言えるような状態を作らないと、この業界は良くならないなと感じています。

「適正な坪単価」の目安はどれぐらい?

2階建て/30坪なら「坪単価:80万円」が目安

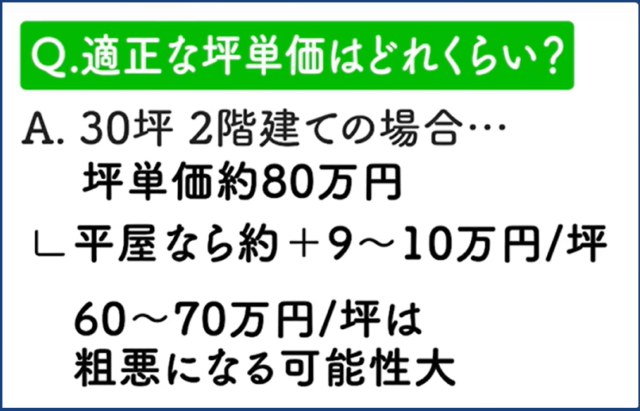

「じゃあ”お金をかけすぎ”じゃない坪単価っていくらぐらいなの?」という話ですが、結論2階建ての(延床面積:30坪)だったら【坪単価80万円】ぐらいで良い家は建てられます。

意識の高いスーパー工務店などでは「100万円は当たり前、150万円ぐらい行きますよ」と言いますし、「坪100万円以上じゃないと受けません」という会社もあります。ハウスメーカーなら平気で坪120=130万は行くでしょう。

もちろんこれらの金額に伴った家であり、施主側にしっかりメリットがあるなら良いのですが、これに対し「住宅会社側の利益ばかりではないか?」と思うわけです。

ですので、坪単価については『約80万円(平屋なら約90万円)』を目安にしてください。

逆に「坪単価:80万円以下」なら要注意!

逆に、坪単価80万円を下回る場合は注意が必要。

坪単価:70万円だと、家は建つけれど粗悪な家になるでしょうし、今の時代だと①・②の資材・人材費の高騰を考慮すると、坪単価:60万円というのはかなりきついです。

建築基準法ギリギリのスカスカな家…という感じになってしまうので、「坪単価60~70万で家が建てられます」という住宅会社は気をつけた方がいいです。

もちろん、坪単価が低ければ低いほど、契約後に追加費用がわんさか出てくる可能性があるので、下は下で気をつけてくださいね。

「3,000万円以下」で良い家を建てる方法は?

①:”良い工務店”を探す努力をする

工務店の9割は、避けるべき「化石工務店」

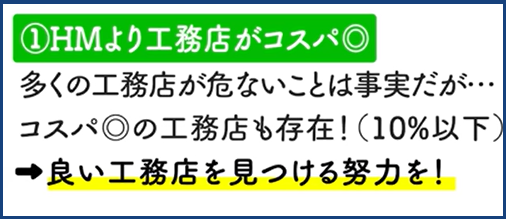

「工務店とハウスメーカーどっちがいいか?」という問いに対して、「ハウスメーカーは高いから、やっぱり工務店かな」と考える施主も多いと思いますが、この考えはかなり危険。

実際、工務店の9割は、私せやまが「化石工務店」と呼んでいる、古い考えに固執したひどい会社です。

しかしハウスメーカーよりも利益率が低く、安いのは確かなので、残り1割の”心ある工務店”を見つけることができれば、良い家をより安く建てることができます。

どうしても見つからなければ、ハウスメーカーでもいいですよ。利益率も高いし、性能も微妙だし、施工もちょっと危ないことも多いけど、化石工務店を選ぶよりは全然いいと思います。

施主側にかかるコストを考えてくれる工務店が推奨

その中でも、先にお話ししたような偏った高性能ばかりをアピールする工務店ではなく、全体バランスやコストを重視してくれる工務店が理想です。

もちろん、自力でこういった”良い工務店”を探し、判断するのが難しいからこそ、「せやま印工務店プロジェクト」をやっているわけですので、こちらを活用してもらっても、そうでなくてもいいので、ちゃんと「施主側にかかるコスト」も考えてくれる誠実な工務店を探す努力をしてください。

「せやま印工務店プロジェクト」とは?

「せやま印工務店プロジェクト」とは、家づくりにおける“ちょうどいい塩梅”を実現する工務店認定プロジェクト(無料)。

家の4大要素「性能」×「標準仕様」×「価格」×「人」に関する厳しい基準(全86項目)をクリアした「せやま印工務店」と、日本全国の施主(通称:クルー)を橋渡しする、”ちょうどいい塩梅の家づくり”を実現するためのプロジェクトです。

「せやま印工務店」について:『せやま印工務店とは?|家づくりに、いい塩梅を。|BE ENOUGH』

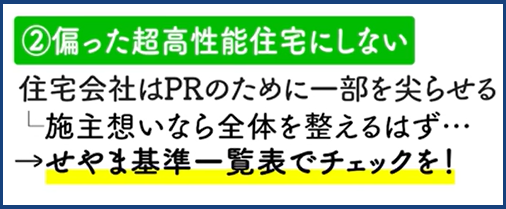

②:偏った超高性能住宅にしない

これは先ほども言いましたが、本当に施主のことを思うなら、「満遍なく全部を8割を整えます」というところから始めるべきです。

BE ENOUGHでは、断熱や気密、換気など快適な暮らしに必須な家の性能、その推奨レベルをまとめた「せやま基準一覧表」というツールを公開していますので、まずはこれを印刷し、記載の必須項目(★★★)をクリアしてくれる住宅会社のみを候補にして、比較検討していってください。

くれぐれも「断熱性能(UA値)だけ超高性能!」というような偏った家にならないようにしてくださいね。

せやま基準一覧表とは?

BE ENOUGHでは、工務店・HM選びのための補助ツールとして、「せやま性能基準」と「せやま標準仕様」の2つからなる「せやま基準一覧表」を無料配布しています。

「せやま性能基準」を使えば、各建材について、「完全に不足→少し不足→ちょうどいい塩梅→余裕があれば」と家づくりで抑えておくべき性能レベルを検討できます。

詳しい使い方に関しては、下記リンク先の記事をご覧ください。

ダウンロードページ:『せやま基準一覧表|お役立ちツール|BE ENOUGH』

合わせて読みたい記事:『営業マンより「家の性能」に100倍詳しくなる方法|せやま性能基準』

解説動画(YouTube):『家づくりの超実践ツール「せやま基準一覧表」の使い方<総集編>』

③:家を大きくしすぎない

注文住宅における延床面積の平均は「38坪(約125㎡)」と言われていますが、これはデカすぎます。

皆さん、子供が1人2人いても60~70㎡ぐらいの賃貸で暮らしていたじゃないですか。それがなんで急に120㎡、130㎡と倍になるんですか。家族が倍になったのか、という話です。

日本の家はでかすぎます。だから、延床面積は30坪(約100㎡)ぐらいを目指してください。マンションだったら100㎡はVIPレベルですよ。

予算に余裕があったり、子供が3~4人と多い場合は、「大きくしても35坪ぐらい」までにしてください。

④:契約前に資金計画を確定させる

最後に「契約前の資金計画の確定」です。

具体的には、間取りが確定し、造成費用が確定した資金計画を確認したうえで、契約を結んでください。

これさえちゃんと守ってもらえれば、契約後の追加費用を抑えることができます。

また先ほどは、「住宅会社側は安く見せるためにも、これらの費用を資金計画に含めないケースもある」とお話ししましたが、契約後の追加費用になると、契約雨よりも「割高」になることが多いです。そのため契約前にできる限り確定させたうえで、契約を進めましょう。

最後に:住宅業界の皆さんへのお願い

ここからは住宅会社の皆さんへのお願いです。ここまででお話しした4つを、施主から言われなくてもやりましょう。

「尖った超高性能」をアピールした方がPR的には施主の目を引きやすいですが、満遍なくちょうどいい塩梅の性能で整え、そのうえで各社の特徴を出していくという、まさに自分の社員や家族の家づくりをするときの仕様・気持ちで、施主思いの家づくりをやってほしいのです。

そしてなるべくコンパクトに30坪前後で良い家づくりができる工務店としてPRしていきましょう。

間取りも造成費用も契約前に確定させ、「リアルな資金計画をお作りします」というPRもこれから絶対効果的になってきます。

そして、そんな施主想いの心のある工務店さんは、是非「せやま印工務店プロジェクト」に参画してください。